维克托·森山(Victor Moriyama)是一位关注环境问题和亚马逊雨林的巴西摄影记者。今年九月,他与亚瓦纳瓦原住民希纳·尤拉(Xinã Yura)共度了五天,见证希纳“领神”,即成为萨满的的过程。森山在文中分享了他此行的日记,以及巴西北部阿克里州(Acre)这个原住民群体的传统。

中午,我与年轻的亚瓦纳瓦原住民希纳·尤拉以及他的妻子艾瑞卡·蒂瓦·罗尼(Érica Txivã Roni)一道,乘坐一艘由船尾发动机驱动的金属小舟,从圣文森特镇(São Vicente)出发,前往马库瓦(Macuã)村。这是一个位于巴西北部阿克里州亚马逊雨林深处的格雷戈里奥河土著领地(Rio Gregório Indigenous territory)的村子。

一路上的景象宛如末日:五个小时的旅途,我们沿着格雷戈里奥河(Rio Gregório)逆流而上,四周浓烟弥漫。九月正属旱季,这片地球上面积最大的热带雨林中,河道的水位大幅下降,山火因此愈演愈烈。船下之水不过一英尺深。

当我们到达马库瓦村时,远处烟雾笼罩。这个村子建于三年前,由三座木屋组成。村后有可供村民糊口的香蕉和木薯种植园。另外,村里还打算建一个自流井。

尽管地处偏远,但这个村庄已经如许多其他开始使用现代技术的亚马逊社区一样,安装了太阳能电池板和上网用的卫星天线。

我和希纳、艾瑞卡在一座茅草凉亭里绑好吊床。离凉亭不远的地方有一条小溪和一棵高大的木棉树。对于居住在这片土地上的亚瓦纳瓦人和诺克·库因人(Noke Kuin)来说,木棉树是神圣之物。

在这里,33岁的希纳将要经历一个重要的仪式,成为一位精神领袖和土著治疗师——也就是一名萨满。

萨满是土著古老传统的守护者。他们通过使用药草以及和森林精灵之间的联系,与森林保护有着内在的联系。生活在此地和圣保罗之间的希纳,将这个仪式视为回归祖先根源的途径。

暴力与剥削的历史

希纳1991年出生在格雷戈里奥河土著领地。也是在那一年,联邦政府对该领地进行了划界。这一时刻标志着亚瓦纳瓦人和诺克·库因人命运的转折点。此前数十年中,他们一直深受采掘业、基础设施建设和宗教歧视的影响。

20世纪70年代,希纳的父母和其他许多亲属还处在半奴隶的状态。他们的工作就是从亚马逊原产的橡胶树上割取橡胶 。

希纳的母亲沙内尼(Shaneini)一边用青香蕉和鸡蛋做着早餐,一边说道:“希纳的父亲12岁起就在橡胶种植园工作,凌晨两点就带着灯出发,下午四点才能回来。”

橡胶块在家中晾干后用来交换油、咖啡、盐、糖和肥皂等物品。

亚马逊橡胶产业兴起于1880年前后。在之后的三十年中,随着工业革命的持续,北美汽车产业的发展,为其提供原料的橡胶产业也达到了鼎盛。随着割胶工人涌入这片领地,迫害和疾病也接踵而至。在此期间,亚马逊当地的土著民族诺克库因人(Noke Kuin)和亚瓦纳瓦人(Yawanawá)联合起来,一起保障逃生路线和抵御攻击。

20世纪70年代,巴西军政府雇佣土著劳动力修建BR-364高速公路的“阿克里路段”。作为回报,诺克库因人获得了公路旁的一块土地,并以此建起另一片土著领地。

如今,BR-364将阿克里州首府里里奥布朗库(Rio Branco)与其以北600多公里的南克鲁塞罗(Cruzeiro do Sul)连接了起来。与军事独裁时期开通的其他高速公路一样,这条道路是为了带动亚马逊各州的工业发展。然而,它却导致了大规模的森林砍伐,并定义了一种延续至今的殖民并占领雨林的逻辑。

公路上的沥青还没干透,巴西新部落传教团(New Tribes of Brazil Mission)的福音派传教士就进驻了亚瓦纳瓦和诺克库因的村庄。当地人抱怨说,新部落传教团教士禁止使用当地语言,并将这些民族沿袭了几个世纪的萨满习俗视为妖魔鬼怪。

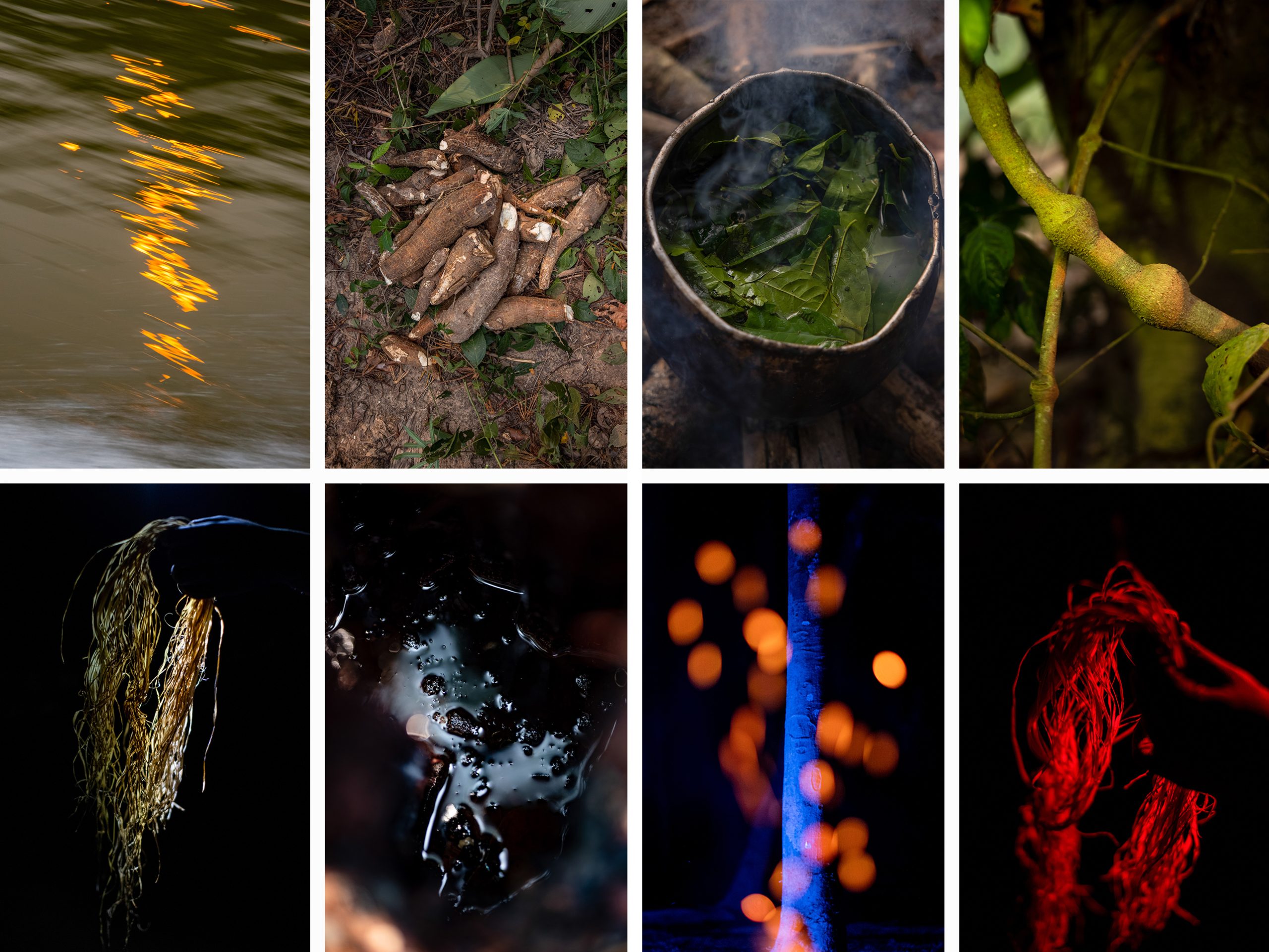

这段时期,传教士禁止使用当地以死藤水oni(一种由亚马逊藤本植物制成的饮料)、kapum(来自一种名为kapum的蛙类生物的毒药)和鼻烟rome(用药用植物和烟草制成的粉末)三种物质为基础的森林药物。

沙内尼说:“人们不再使用森林药物。我们生病时,他们不会给我们药物,除非我们用葡萄牙语请求。”

当地老人们说,传教士占领期间,当地的生活发生了天翻地覆的变化。村子里的人都皈依了福音派。即使在今天,老人们仍然保留着圣经和念珠,而传统文化、食物和精神习惯几乎消失殆尽。

当对话地球联系新部落传教团时,他们坚决否认“任何种族灭绝的指控”。该传教团还表示,他们尊重当地人的文化、自由意志和自决权。 但希纳说,这一暴力过程只是因为遭到内部抵抗而发生了转变。20世纪80年代,该地区的主要领导人之一,亚瓦纳瓦族酋长尼基瓦卡·亚瓦纳瓦(Nikiwaka Yawanawá),去城里学习并带回了人民解放的思想。在现已解散的亲印第安人委员会(Pro-Indian Commission)的支持下,在80年代末将新部落传教团赶出了这一地区,土地也重新得到了划定。

亚瓦纳瓦传统的延续

之后的几年,亚瓦纳瓦人民的传统复兴事业便一路坦途。如今,他们组织的国际死藤水论坛和圣灵节闻名遐迩。不仅如此,他们还与森林产品品牌建立了合作伙伴关系。

在我到达马库瓦的前一周刚刚举行了第24届马里里节(Mariri Festival)。为期五天的活动让游客沉浸于土著文化和灵修实践中。参与活动的费用超过7000巴西雷亚尔(约合1225美元),所得款项将用于保护土著领地。

艾瑞卡说:“亚瓦纳瓦人民有很大的政治影响力,许多领导人参加了在欧洲和美国举行的各种会议和死藤水仪式。阿克里州的经济围绕着土著人民展开。”艾瑞卡本人是一年一度的人民联盟节(Union of Peoples Festival,简称Fiup)的创始人。该节日将圣保罗州各城市的土著领导人聚集在一起,进行政治辩论和文化交流。

在诺克库因和亚瓦纳瓦的传统中,只有男性长者才能成为萨满。但自从他们的传统复兴以来,希纳的姑姑们,拉伊蒙达·普塔尼(Raimunda Putani)和胡沙胡(Hushahu)都主动成为了萨满。

她们在成为萨满之前都严格遵循灵性饮食,并在希纳早期的道路上给予了指导。希纳回忆道:“差不多在我16岁的时候,我姑姑胡沙胡就问我是否想服用死藤水。我服用了一些,然后看到一切都发生了变化。”

他补充道:“从那时起,药物让我明白,我必须坚定自己帮助和治疗他人的决心。”

希纳和艾瑞卡描述了在举行马里里节(Mariri Festival)的一周内,他们是如何采取措施“净化”自己的内在和精神能量的。这个过程包括用药草洗浴身体,然后在手臂上制造小烧伤,再将干燥后的坎博蛙(kambô frog)分泌物涂在这些伤口处。这会引起口苦、潮热、颤抖、呕吐等身体反应。这代表着身体正在祛除日常生活中那些纠缠着个人、具有破坏性的“灵”。

在诺克库因族的宇宙观中,坎博蛙是历史上的第一位萨满,它治愈了一位濒临死亡的女性。另一位萨满塔尼(Tani)说,这些分泌物“能驱除所有疾病”。他展示了自己手臂上坎博蛙仪式留下的200多个疤痕。

希纳和艾瑞卡净化自己是为了准备与一条圣蛇相遇。我来这里则是为了见证这次相遇及相关的仪式。负责准备工作和遇蛇仪式的塔尼和波查·卡马纳瓦(Pocha Kamanawá)在孩童的时候就分别在森林中遇到了圣蛇,从而成为了萨满。

遇蛇的仪式

第二天早上,希纳便开始了仪式。首先是吸鼻烟。kuripe是一种用原产于南美洲和中美洲的大型啮齿动物天竺鼠(paca)的骨头制成的吸入器,它像箭一样将粉末送入鼻孔。第一次吸入粉末时,还要抽用sepá树皮制成的烟。在希纳和艾瑞卡的净化仪式中也用到了这种树的树皮。

夫妇二人从头到脚都涂满了黑色的nane,这是一种由格尼帕树(genip tree)果实制成的颜料。他们的身上画满了几何形状,象征着死藤水的力量,可以拉近他们与蛇的距离。“蛇不喜欢异类。他们身上的颜料可以让蛇将他们视为自己的同类,”波查解释道。

我们一行人再次登上金属小舟,航行了10分钟来到格雷戈里奥河的对岸。我们走进森林,来到一片长满莫里奇棕榈树(buriti)的泥泞区域。塔尼从一棵树上砍下一根七米长的树枝,然后将其插入松软的地面,直到它完全没入土中。

“蛇就是在这里睡觉。快到中午时,地面变得非常热,它们就会从洞里出来纳凉,”他解释说。

上午9点30分,太阳火辣辣的。我们坐在草席上,波查从她的包里拿出萨满用品:一瓶死藤水、胭脂木膏(用当地一种红木属植物的种子制成)、一个刻有蛇形图案的玻璃杯、一个吸入器和鼻烟。 仪式开始,人们通过祈祷和吸入鼻烟来召唤“vinö ronö”。据他们说,这是一种粗约一米、长18米、红蓝相间的水蟒,是守护物质世界和精神世界之间门户的神蛇中的一种。

“我期待见到她,”希纳说,声音中带着一丝不安。

与此同时,塔尼似乎已经将一只美洲豹的精神融入了自己的身体。塔尼带着希纳来到洞口,吸起“yushin txaká”(即负能量),然后吐到地上。在对着双手吹气之后,塔尼将两十多个“rüme”(象征蛇的小水晶)放在希纳的背部、胸部和头部,以驱除他身上的邪灵。

其他人都静静地坐着,沉浸在死藤水和萨满祈祷声营造的氛围中。随后艾瑞卡也完成了同样的过程。

我手里拿着相机,有些紧张,希望能以前所未有的方式记录下巨蟒的身影。但我的努力白费了。我们在“vinö ronö”栖身之地等了两个小时,只见到鸽子和鹦鹉来到洞边喝水。

“她可能在洞里,但如果我真的行的话,她会一步步地传授我,逐渐接受我的存在,”我们回到船上时希纳说。

第一个关于蛇的梦

夜幕在蝉鸣声中降临,一股芬芳的烟雾笼罩着艾瑞卡和希纳的吊床。他们急切地等待着梦境的到来。

这对夫妇去过蛇穴后的第一次梦境就感受到了一股强大的能量:他们讲述了汽车爆炸、人们被囚禁在铁器中,以及火焰吞噬金属的场景。

黎明时分,波查来到我们所在茅草棚,她说:“vinö ronö喜欢艾瑞卡和希纳。她在梦中告诉我了。”

我们要休息一天,为当晚计划进行的死藤水仪式做准备。我意识到应该在希纳祭祀前净化自己的能量,于是没有吃饭就坦然接受了波查为我净化。整个仪式平静而高效。

接着,他们拿来了“kaissuma”作为早饭。这是一种用煮熟的木薯制成的粥。它由村里的妇女制作,并在其中混入了她们的唾液。接下来的六个月,这对夫妇将主要以此为食。

由萨满指定的这些饮食持续长达一年,不仅不能吃甜食、野味等食物,还禁止性关系和吸烟。他们说这种禁欲可以强化身体、心灵和精神,确保艾瑞卡和希纳的梦境不受干扰。

“饮食的静默让人非常清醒,能在各方面控制住自己,不仅仅是饮食,还包括你的态度和言语,”希纳说。

成为萨满涉及三个要素:梦境、口述和死藤水幻象。梦境能让精神世界显现出来,揭示疾病和治疗它们的植物。在许多土著传统中,口述是保存和传递知识的方式。它是土著文化和宇宙观的跃动之脉。死藤水是亚瓦纳瓦人的智慧之源。通过服用死藤水,神明向他们传授关于生命、动物和人类的知识。

萨满学徒要了解自己的创伤,然后获得新的知识。从这个世界通往另一个世界的门户教导我们时间不是线性的,更好地回溯过去,才能更好地预知未来。

穿过门户

暮色中的雨林给人们带来了一场奇妙的听觉体验。归巢的鸟儿在吟唱。蝉鸣、以及各种昆虫的呢喃声在几十米外的地方回响着。

渐渐地,附近村庄的年轻人,以及萨满塔尼和波查及其家人,都聚集到我们所在的木棉树下。

人们把吊床系在树上,在一个临时祭坛旁边摆上吉他和非洲鼓(djembê)等乐器。祭坛上放着一大瓶死藤水和带有蛇形金属装饰的玻璃杯。地上铺着一块防水布,周围是用大块原木制成的长凳。

人群中央的塔尼解释了我们在这个星光灿烂的夜晚相聚的原因:这个仪式标志着希纳·尤拉精神形成的一个重要阶段,艾瑞卡也将陪伴着他。

很快,塔尼和波查就像唱二重唱一样,开始有节奏地吟诵祷文,召唤森林的力量。准备喝第一杯死藤水的人们排起了不长的队伍。这是一种带有类似咖啡香气的黑色浓稠液体。渐渐地,年轻人安静下来。有人躺下,有人走开,而希纳和艾瑞卡则仍然坐着。天气寒冷;大家都拿到了毯子。

午夜时分,人们喝下了第二杯死藤水。现在,由这对夫妇领头吟诵祷文。他们的声音带着一种令人印象深刻的精神力量。

在死藤水的影响下,我意识到这对夫妇与精神世界的联系。死藤水带给我一种奇妙的感觉。这种感觉将永远铭刻在我的生命中。我感到极度的喜悦,但也悲伤地哭了起来,因为我不仅意识到自己无比的幸运,更明白了许多人永远不会理解亚马逊人祖祖辈辈与森林之间的联系。

这种无知将继续加速它的毁灭。

“人们与科技紧密地联系在一起,而不是自然,”希纳说道。破晓时分,有些人醒了过来。随着仪式的完成,希纳迎来了新的一天,朝着成为亚瓦纳瓦萨满迈出了重要一步,但这仅仅是他旅程的开始:他今后的人生目标将是拓宽对土著药物的研究。

成为萨满,就是迈上了一条在萨满修行上不断求索的道路。这是一种终身承诺,而希纳多年前便已献身于此。“治愈世界疾病的所有方法都在这片森林里,这就是为什么我们一心想让它生机勃勃的原因,”他说。

希纳的旅程与我的交织在了一起。我们俩都致力于保护森林。近十年来,我一直在记录殖民和占领给亚马逊造成的影响。萨满的经历坚定了我的决心,加深了我与自然的联系——我随身携带的鼻烟壶中便装着自然的造物。

本文由对话地球拉美地区多媒体内容经理纳努伊·阿莫罗斯·席尔瓦(Nanauí Amorós Silva)和巴西编辑法拉维亚·米欧兰斯(Flávia Milhorance)共同编排

翻译:子明