在秘鲁,它被叫做“波塔”(pota)。在智利,它叫“吉比亚”(jibia)。墨西哥人叫它 “红魔”(the red devil),因为它被钓上来后往往变成胭脂红色。而在英语里,它叫“洪堡鱿鱼”(Humboldt squid)。无论它被叫做什么,茎柔鱼(Dosidicus gigas,也叫美洲大赤鱿)都是全球捕捞量最大的鱿鱼品种。

近几十年来,这一物种日益成为工业渔船在(国家管辖水域以外的)公海上的捕捞目标。与此同时,相关法规却未能跟上来。东南太平洋鱿鱼捕捞业的出现引起了广泛关注,但这不过是国际水域渔业大趋势的一部分。如今在监管“真空”中蓬勃发展的公海渔业给这个种群、乃至整个海洋生态系统的健康都带来了影响,令专家们倍感担忧。

“这么大的捕捞量、以及在不同的公海海域捕捞鱿鱼的船只数量令我担忧。”国际海洋非营利组织Oceana全球政策高级主管周维德(Phillip Chou)说。与此同时,绿色和平组织英国的联合执行总监威尔·麦卡勒姆(Will McCallum)把鱿鱼渔业的增长描述为“公海工业化渔业最糟糕的例子之一”,并称“这就发生在一夜之间”。

鱿鱼是无脊椎动物,身体柔软细长,通常有八条较短的腕足和两条较长的触手。目前已知至少有290个品种,各大洋都能发现它们的踪迹。过去几十年间,全球头足类动物(包括墨鱼和章鱼)的捕捞量增长了十倍,年捕捞量从1950年的50万吨左右增长至2014年最高时的485万吨。其中增长最快的是鱿鱼渔业,目前在一些海域的渔获登陆总量中占相当大的比重。

捕捞鱿鱼是为了供人类食用。在一些地区,鱿鱼捕捞量增长的同时,传统渔业却在衰退,说明鱿鱼正在成为鱼类的市场替代品。例如在西北太平洋,日本沙丁鱼、阿拉斯加鳕鱼等传统渔业品种捕捞量的减少正被以鱿鱼为主的头足类动物的捕捞量增长所抵消。

尽管鱿鱼种群目前还不属于濒危物种,但科学家表示,最近不受管制的捕捞活动迅速增加,导致这些种群面临风险。“鱿鱼对生态系统非常重要。它们不仅仅是人类的食物,对海洋中其他的一切都很重要。”福克兰群岛渔业部(Falkland Island Fisheries Department)高级渔业科学家亚历山大·阿赫普金(Alexander Arkhipkin)称。

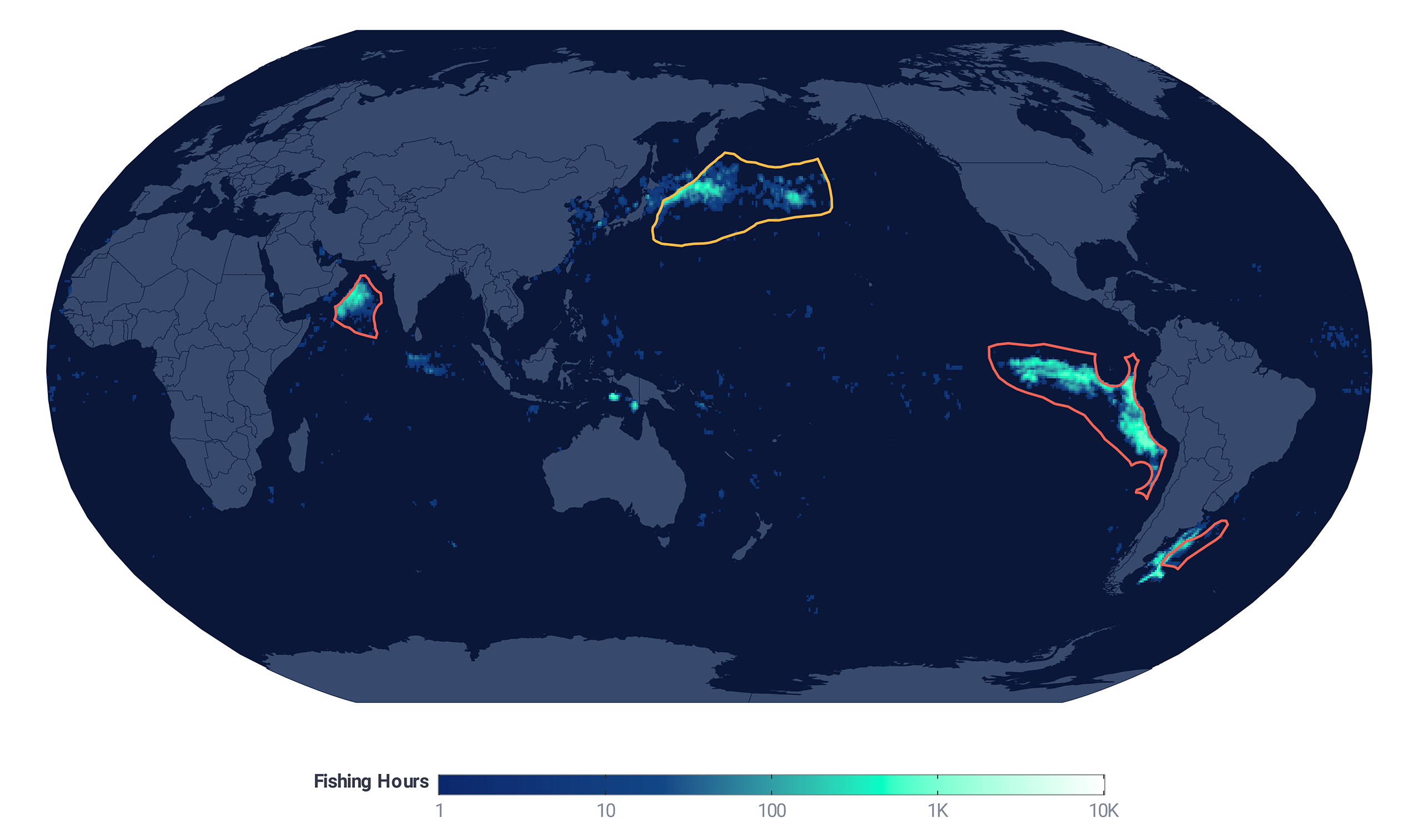

三月份发布在《科学进展》(Science Advances)杂志上的一项研究显示,目前公海鱿鱼渔业非常普遍,并且在不断增长。2017年至2020年的四年间,全球鱿钓船队的捕捞努力量(fishing effort,指特定区域和一定时间内投入捕捞生产工具的数量或强度)增长了68%,年捕捞天数从2017年的14.9万天增至2020年的25.1万天。

在不受管制地区捕捞鱿鱼的船只大多是工业鱿钓船。它们机动性极高,既能轻松转场,也能在海上长时间停留。为了根据季节性丰度最大程度地增加捕捞量,它们通常在海上停留三个月到一年不等。这些在不受管制的水域开展捕捞作业的船只悬挂着不同国家的船旗,但无论是从渔船数量,还是从捕捞时长来说,悬挂中国船旗的渔船都居首位。

加州大学圣克鲁兹分校(University of California, Santa Cruz)海洋政策专家凯瑟琳·塞托(Katherine Seto)近来主导的一项研究显示,目前86%的鱿鱼捕捞活动集中在不受管制的区域,而其中悬挂中国船旗的船只占到了92%。“捕捞活动越来越多,捕捞船只越来越多,捕捞时间也越来越长,而且在不受管制的海域里这些趋势尤为严重。”塞托说。

缺乏监管

大多数情况下,公海上的鱿鱼种群不受管制。目前负责监督国际水域捕捞活动的区域渔业管理组织(regional fisheries management organisations,简称RFMOs)有17家,它们的一项职责就是为成员国分配捕捞配额,从而减少副渔获(即误捕的鱼),并且尽可能地减少非法活动。然而,事实上这些RFMOs只负责监督特定鱼类种群或特定区域,例如太平洋的金枪鱼渔业,或者东北大西洋等既定区域的一般性渔业活动。这一系统的局限性在于它使得鱿鱼捕捞等某些渔业活动,以及海洋中最为富饶的一些渔场完全不受任何监管。

公海上需特别关注的鱿鱼捕捞热点地区有四个:东南太平洋、西北太平洋、西南大西洋以及西北印度洋。

在东南太平洋,厄瓜多尔、秘鲁和智利沿海每个月都收获数千吨洪堡鱿鱼,其中大多是外国大型工业捕捞船队捕捞的。该地区的鱿鱼年上岸量约占全球总量的一半,但近年来船队的单位捕捞努力量渔获量(catch per unit of effort,简称CPUE)锐减,说明该种群本身出了问题。

单位捕捞努力量渔获量(CPUE)是总渔获量除以捕捞努力量,可用每船每日的渔获公斤数表示。CPUE下降表示鱼类种群无法支持当前的捕捞水平,增加则表示鱼类种群增长,但其计算有赖于数据的准确性。

“过去两三年间有迹象表明鱿鱼种群数量正在开始下降。”阿赫普金说。西北太平洋也出现了类似的CPUE急剧下降的情况。那里的大型工业船队主要捕捞日本飞鱿(Todarodes pacificus)和赤鱿(Ommastrephes bartramii)。

近年来,西南大西洋出现了阿根廷滑柔鱼(Illex argentinus)捕捞业。这种体型小、寿命短的鱿鱼物种也吸引了外国工业渔船以及规模较小的国内捕捞船队。目前鱿鱼占该地区渔获年上岸量的10%至40%。这一数值之所以波动如此之大,一部分原因在于这种鱿鱼种群对环境条件非常敏感。而在西北印度洋,也门和阿曼国家水域之外的鱿鱼渔业——主要捕捞对象是奥兰鸢鱿(Sthenoteuthis oualaniensis)——近年来也出现了前所未有的扩张。2015年至2019年间,该水域的捕捞船队规模扩大了830%。

捕鱿活动激增大多数发生在RFMOs管辖范围外的偏远海域。例如,以阿根廷滑柔鱼(Argentine shortfin squid)为捕捞目标的西南大西洋就没有RFMOs,而这主要是围绕马尔维纳斯群岛(英国称“福克兰群岛)持续不断的政治争端所导致的。在没有权威组织对船只的数量和大小或允许捕捞的数量制定规则的情况下,国内外的大型工业捕捞船队便开始在这片公海区域进行捕捞作业。

在西北印度洋,捕鱿活动同样在没有RFMOs监管的海域扩张。国际非盈利组织Trygg Mat Tracking(TMT)在2021年的一份报告中指出, 2017年-2020年间,该地区的鱿鱼渔业经历了从无到有的迅速扩张。高级分析师埃莉诺·帕特里奇(Eleanor Partridge)称,包括TMT和绿色和平组织在内的一些非营利组织在2020年对该海域进行的最近一次调查中发现,在这里捕捞鱿鱼的主要是悬挂中国船旗的渔船,其数量从2017年的30艘增长至2020年的279艘。这项分析还发现,目前在该海域捕捞鱿鱼的既有鱿钓船,也有网捕船,而这也危及到了其他物种。“除了船旗国,很少甚至完全没有组织对这些渔船进行审查。”麦卡勒姆说,并称他们观察到副渔获中有未报告的金枪鱼和鲨鱼。

然而,一些海域的情况更为复杂。例如西北太平洋,尽管那里有区域管理机构,但CPUE仍急剧下降。以洪堡鱿鱼为捕捞目标的南太平洋公海海域也有RFMO管理,即南太平洋区域渔业管理组织(SPRFMO)。该组织的运作需要16个成员国和欧盟达成一致共识,而近年来SPRFMO已经意识到有必要出台相关法规来限制鱿鱼捕捞。

“大家认识到这个捕捞量是不可持续的,不能继续下去。” SPRFMO会议的观察员、非营利组织Eco NZ的巴里·韦伯尔(Barry Weeber)说。 SPRFMO最近一次召开会议是在2023年2月,会上提出了一些监测和控制鱿鱼捕捞业的提案,包括要求到2028年船上必须配备渔业观察员,以及对鱿鱼总捕获量进行限制。这些提案都遭到否决,只有一项措施通过了,即预先限制捕捞努力量。但有人认为该措施不够严格,无法对捕捞船队构成威慑。“这只是名义上的限额。”韦伯尔说。

鱿鱼的敏感性加剧了风险

相比其他物种,更支持捕捞鱿鱼的一个论点是,它们寿命很短且繁殖潜力巨大:洪堡鱿鱼的寿命为一到两年,雌性一次可产100万枚卵,在其短暂的一生中可产卵多达2000万枚。另一方面,阿根廷滑柔鱼和日本鱿鱼的寿命仅有一年,雌性能够产大约75万颗卵。“它们成长、繁殖、死亡,所以代际之间的更新速度非常快。这一点上它们就像凤尾鱼。”位于罗马的联合国粮食及农业组织(UN Food and Agriculture Organization)的渔业与水产养殖政策主管曼努埃尔·巴兰奇(Manuel Barange)说。他认为,全球大多数鱿鱼种群都是健康的,仅少数例外。

“关于这些鱿鱼捕捞业,我们也不清楚自己不了解什么。”塞托说。她指出,虽然受监测的种群可能状况良好,但问题在于,这些不断扩张的鱿鱼捕捞业既不受管制,也没有受到监测。“我们没有数据报告和数据共享的制度来帮助我们处理公平以及可持续性受到的影响。”她说。

鱿鱼也是高度敏感的生物,其种群数量可能迅速下降。多变的环境条件和气候变化影响着每年的种群演替,导致渔获率大幅波动。令人担忧的是,不受限制的高度工业化捕捞可能会给鱿鱼种群带来另一大压力,进而伤害这些在海洋食物网中扮演着重要角色的中层物种(既是猎物又是捕食者)。例如在西南大西洋,头足类动物约占鱼类猎物物种的38%,而在鱿鱼渔业扩张最为迅速的西北印度洋,鱿鱼是金枪鱼重要的食物组成部分。

渔业科学家阿赫普金说,就鱿鱼而言,巨大的渔业压力确实可能“在低丰度的年份将本就不大的种群捞走大部分,从而有可能导致资源崩溃,进而影响下一年。”阿赫普金指出,加拿大和美国东海岸的短鳍鱿鱼(Illex illecebrosus)的遭遇就是鱿鱼种群确实可能崩溃的证据。上世纪70年代末到80年代初,这一海域的短鳍鱿鱼遭到大量捕捞。渔业压力和海洋学条件导致其种群数量在80年代末迅速下降。“该种群再也没有恢复过来。”他说。

这种在国家水域和公海之间洄游的物种如果消失了,除了会影响海洋健康外,还会对当地渔民及他们的饮食结构产生连锁反应。“这么多的生物质一旦消失,会在西北印度洋引发真正的粮食安全问题。沿海国家离不开这些渔业。”麦卡勒姆说。

无效的措施

环保人士指出,不受管制的鱿鱼捕捞呈指数级增长是海洋治理的失败。塞托称,一个办法就是强化现有的RFMOs。

“我们听到的是,包括中国在内的国际社会对鱿鱼种群表示担忧,”塞托说,“我们看到即将出台的政策也表达了这种担忧。”她说。

2020年,中国出台新的渔业法规,其中包括适用于远洋捕捞船队的新法律。这是中国首次在公海实施自主禁渔措施,涉及海域包括洪堡鱿鱼和阿根廷滑柔鱼的主要产卵地。此举理论上可以让这两种鱿鱼种群有时间繁衍和恢复。2022年,中国将这些措施的覆盖范围扩大到了西南大西洋、东太平洋和北印度洋。

阿赫普金对这些措施的热情却并不高,他认为在洪堡鱿鱼和阿根廷滑柔鱼的禁渔期时“那里恰巧没有鱿鱼”,因此是无效的。但海洋生态学家、来自山东省的青岛海研会理事长王松林表示,这些措施“不仅有利于相关的鱿鱼种群,还有利于数百种鱼类和贝类,以及其他可能成为次渔获或副渔获的海洋生物。”王松林还表示,这些措施可以给“具有高保护价值的海底栖息地——其中一些是鱿鱼的繁殖地——所急需的休养”。

王松林建议其他国家在公海实施类似的自主禁渔措施,这样就能有更多“基于科学的、有建设性、有雄心的跨国努力”,从而造福鱿鱼捕捞业和渔业社区。

与此同时,阿赫普金希望有独立的科学家团体定期发布关于鱿鱼种群的报告并发出警告,这类似于IPCC在气候方面发挥的作用,但如何强制要求捕捞船队听从这些警告则是另一回事。“这个情况非常棘手,”他承认。“我也不确定该怎么解决。”

翻译:YAN