今年3月,被拖延了两年的联合国海洋法公约下关于公海生物多样性保护协定(简称“BBNJ”协定)的第四次谈判落下帷幕。尽管此次会议没有结束条约的谈判,但是多方代表都表示乐观,认为此次会议依然是往前迈出了坚实的一步。

这个谈判包括了4个支柱议题,第一是海洋遗传资源的获得和惠益分享,第二是包括海洋保护区在内的划区管理工具 ,第三是环境影响评价,第四是能力建设和技术转让,目标是谈出一个“一揽子”的条约。其中关于划区管理工具的谈判尤其受自然保护机构的关注。

在设立海洋保护区的有关谈判中,存在一个重要的法律依据问题。在同一片公海可能覆盖着不同类型的行业性国际管理机构,例如区域渔业管理组织(RFMOs)、国际海底管理局(ISA),国际海事组织(IMO)等,他们都已根据创设机构的条约的授权设立了不同类型的划区管理工具。如果要在这些海域设立以综合养护为目标的海洋保护区,没有一个行业性的机构有这样的法律权力,因此需要BBNJ协定来发挥公海保护区的法律基础的作用。

如果按照现在谈判的趋势,BBNJ协定可能会设立一个缔约方大会(COP),通过大会决定来设立海洋保护区。这可能会使缔约方大会成为其他国际海洋组织的一个上层的机构,为其他区域组织做决定,提出任务让他们去工作。这种可能性引起了很多国家的警惕,因此在谈判中很早就提出一条原则说新的国际机制不应该“损害”现有的国际机制。在今年3月的谈判中,新的机制对现有机制“补充”的表述都受到了反对。也就是说不能构建一个上位的国际组织,国际组织之间应该是平等的,那些现有国际组织已经在管辖的事情,新的条约不应该再去管辖。

但是“不损害”应该如何定义?有没有可能在不损害的前提下进行补充?要回答这些问题先要理解国际制度之间的独立性及其国内根源。

国际制度间的独立性

由于国家主权(sovereignty)的存在,国际社会不存在超国家的政府,国际环境法的有效性源自于国家的同意(consent)。也就是说一项规则只有得到一个国家的同意才对其有效。多边环境条约一旦缔结,为了条约的执行,可能会成立由成员国组成的国际机构,即使没有成立机构,一般也会为了共同决策和履约设立一个协调机制,例如缔约方大会。在这些机制中,主要是各个国家的对口单位来代表国家参与(当然外交部也都会参与,但业务上主要是靠对口单位的专业能力),他们的同意就可以代表国家的同意。因此,当一个国家在多边机制里面投票的时候,在对口单位职能权限内的议题相对比较好解决,困难的是那些涉及该国其他部门,需要在跨部门协调的议题。

例如,2014年的南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)年会中讨论到了IMO的极地航行规则,该规则不允许在南极航行的船舶使用或者装载重油燃料。那年的CCAMLR会议上要确认这项禁令也包括禁止使用重油作为压舱水。当年这个讨论就遇到困难,因为参加谈判的代表团的业务对口是渔业部门,而海事方面的事务是归口交通部门的,渔业部门在CCAMLR的会议期间很难去协调没来开会的交通部门。

在条块清晰的国内行政体系中,要进行跨部门跨行业的协调并不容易,只有一些高级别的议题能得到高级别协调的待遇,例如中国为应对气候变化在国务院设立了国家应对气候变化及节能减排工作领导小组,总理担任组长。对于每个对口政府部门来说,避免机制之间相互干扰对于自己有效开展工作非常重要,这是国家行政部门划分造成的必然结果。在这种情况下,不同的国际机构在设置讨论议程的时候会尽量避免讨论跨行业的议题,而是希望提出提案的国家先在国内完成协调后,在让行业对口的国内政府机构在对应的国际进程中提出。

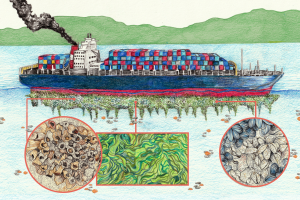

但是职能边界的过度明确化导致的互不干扰,很可能会导致综合性、全局性的核心问题无人过问。海洋政策的不协调就可能会导致管理的失败和生态的崩溃。而海洋保护区的特点之一就是依据其生态系统的特点和人类的具体需求提出保护目标,然后按照保护目标来制定相应的管理政策。

OSPAR公海保护区:用保护目标驱动跨职能管理

一个通过目标来驱动跨职能管理的例子是东北大西洋的公海保护区网络。《保护东北大西洋海洋环境公约》(又称奥斯陆-巴黎公约,简称“OSPAR”)是一个环境保护国际公约,防止来自陆地和近海设施排放的污染物和对海洋倾倒废物污染海洋。这个公约也在公海上设立了海洋保护区。由于OSPAR公约的职权仅限于污染防控,不包括捕鱼,因此,为了设立其第一批公海保护区,OSPAR提前十二年就通过了把所有相关人类活动纳入其管辖内容的附件五。

要实现海洋保护区的多行业保护效果,就要去和其他行业相关的国际组织进行协调。但是在程序上,是OSPAR先做了设立了保护区,明确了保护目标,然后再去开展协调的。OSPAR建设保护区的相关文件,包括大会的决定和关于管理的建议在内,最核心的内容除了保护区的范围就是关于保护区目的和目标的描述。

OSPAR所提出的管理建议(例如涉及渔业的捕捞总量分配等)不具有法律约束力,而是鼓励成员国“酌情与第三方和相关国际组织接触,以促进实现OSPAR委员会为海洋保护区设定的保护目标,并鼓励应用上述相关计划和措施。” 因此OSPAR委员会在2011年与国际海底管理局(ISA)签署了关于海洋保护区的谅解备忘录,2014年与东北大西洋渔业委员会(NEAFC)签订了合作协议,NEAFC把部分OSPAR的海洋保护区作为脆弱海洋生态系统(VME)实施了禁渔的措施。这些合作协议不仅补充了海洋保护区的管理措施,也丰富了保护区的利益相关方,其他国际组织中非ORPAR委员会的成员国受到了相关措施的约束,同时也获得了在该国际组织职责范围内影响OSPAR海洋保护区的权利。这些国际组织之所以可以与OSPAR达成这样的合作,说明这些组织也认可OSPAR为这些区域所设立的保护目标。

法律依据与行动协调

在南极海洋保护区的谈判中,海洋保护区的法律依据一度受到挑战。有的国家认为CCAMLR只是一个区域性的管理渔业的机构,而海洋保护区是一种综合性的全面保护工具,因此委员会没有法律授权来采用这样的措施。在其他公海设立保护区也会遇到同样的挑战。BBNJ协定发挥公海保护区的法律依据的作用因而被寄予了厚望。但是法律依据的作用可以不仅仅是协定文本被动地被引用,从OSPAR的经验可以看到,协定下的谈判进程也可以发挥主动的协调作用。

国际自然保护联盟(IUCN)特别强调保护目标对于海洋保护区的定义性的作用。认为海洋保护区和其他划区管理工具的区别在于是否将目标定为养护和保护生物多样性。如果BBNJ协定下的谈判进程可以在科学的支持下,针对不同区域讨论出各方可以接受的保护或者管理目标,至少可以对其他行业性国际组织的工作起到敦促和引领的作用,在效果上起到补充的作用。因为这些行业组织只能代表在这片海域有当下的实质性利益的国家,而BBNJ则可以代表全人类的利益,与这些海域的全球公域属性更加匹配。

BBNJ协定一旦通过,许多国家都会产生国内海洋管理体制协调或者调整的需要,而这种跨行业的海洋管理的视角,正是生物多样性和生态系统服务政府间科学-政策平台(IPBES)2019年发布的全球评估报告所提到的“转型变革”之一。