西非人类与棕榈油的关系:一段悠久的历史

数千年来,原产于西非的油棕一直与人类关系密切。约2500年前的干旱期之后,油棕在整个非洲西部和中部地区爆发式生长,推动了人类迁徙和农业发展。人类反过来又通过播撒种子和刀耕火种农业促进了油棕的扩张。考古证据显示,5000年前棕榈果、棕榈仁和它们的油就已经是西非饮食中不可或缺的一部分。

油棕不仅被作为一种有价值的作物受到保护,而且在清伐和焚烧后的土地上也长势良好。废弃的村庄和农业营地往往会变成郁郁葱葱的棕林——时至今时,我们还可以通过油棕的年龄和分布轻松识别曾经的定居点。除了18世纪达荷美王国为生产棕榈酒建立的“皇家”油棕种植园外,西非所有的油棕都生长在类似的野生和半野生林地中。

妇女和儿童捡拾散落在地上的棕榈果,年轻男性则爬到棕榈树顶部采收果实。然后由女性将这些果实加工成棕榈油。这个过程相当耗时耗力,需要用水反复熬煮新鲜的棕榈果,然后过滤。西非各地现在仍广泛使用类似的方法。除了从棕榈果肉质肥厚的中果皮中提取出纯红色的棕榈油之外,妇女们还会砸开棕榈仁(孩子们往往也会参与这项工作),从中提取清澈的棕色棕榈仁油。

从古至今,棕榈油一直是西非饮食中一种关键的原料,例如在尼日利亚南部:从简单的水煮木薯加棕榈油和Kanwa盐,到利用棕榈油加工过程中捣烂的果肉的残渣制成的邦加汤(Banga soup),以及其他许多搭配捣碎的甘薯或“加里”(garri,一种用木薯粉制成食物)吃的“汤”,都会用到棕榈油。

西非各地还曾普遍使用棕榈油制作肥皂。如今,约鲁巴人的Dudu-Osun黑皂就是尼日利亚的一个标志性品牌。贝宁王国曾用棕榈油作为路灯中的燃料,也把它用作国王宫殿墙壁的建筑材料之一。他们还赋予棕榈油数百种不同的仪式和医药用途,特别是作为皮肤软膏和常见的解毒剂。此外,人们还曾用油棕汁液酿造棕榈酒,用棕榈叶搭屋顶和制作扫把。

19世纪初的繁荣

棕榈油自15世纪就为欧洲人所知,但到19世纪初利物浦和布里斯托尔的奴隶贩子才开始大规模进口棕榈油。这些奴隶贩子熟知棕榈油在西非的各种用途,经常买来作为运往美洲的奴隶的食物。油棕本身也通过奴隶贸易来到马提尼克(Martinique),并在那里被法国植物学家尼古拉斯·约瑟夫·冯·雅克恩(Nikolaus Joseph von Jacquin)收录在《美洲标本选编》(1763年)中,正式学名是“Elais Guineensis Jacq.”。

在1807年废除输往美洲的奴隶贸易后,英属西非的商人开始转向欧洲市场,并将自然资源作为商品,尤其是棕榈油。当时北欧脂肪和油的主要来源是动物:牛脂、猪油、鲸油和鱼油——确保这些产品的正常供应可能是一项挑战,因此棕榈油具备一个现成的市场,正如历史学家马丁·林恩(Martin Lynn)所说,成为了19世纪初期“工业革命车轮的润滑剂”。

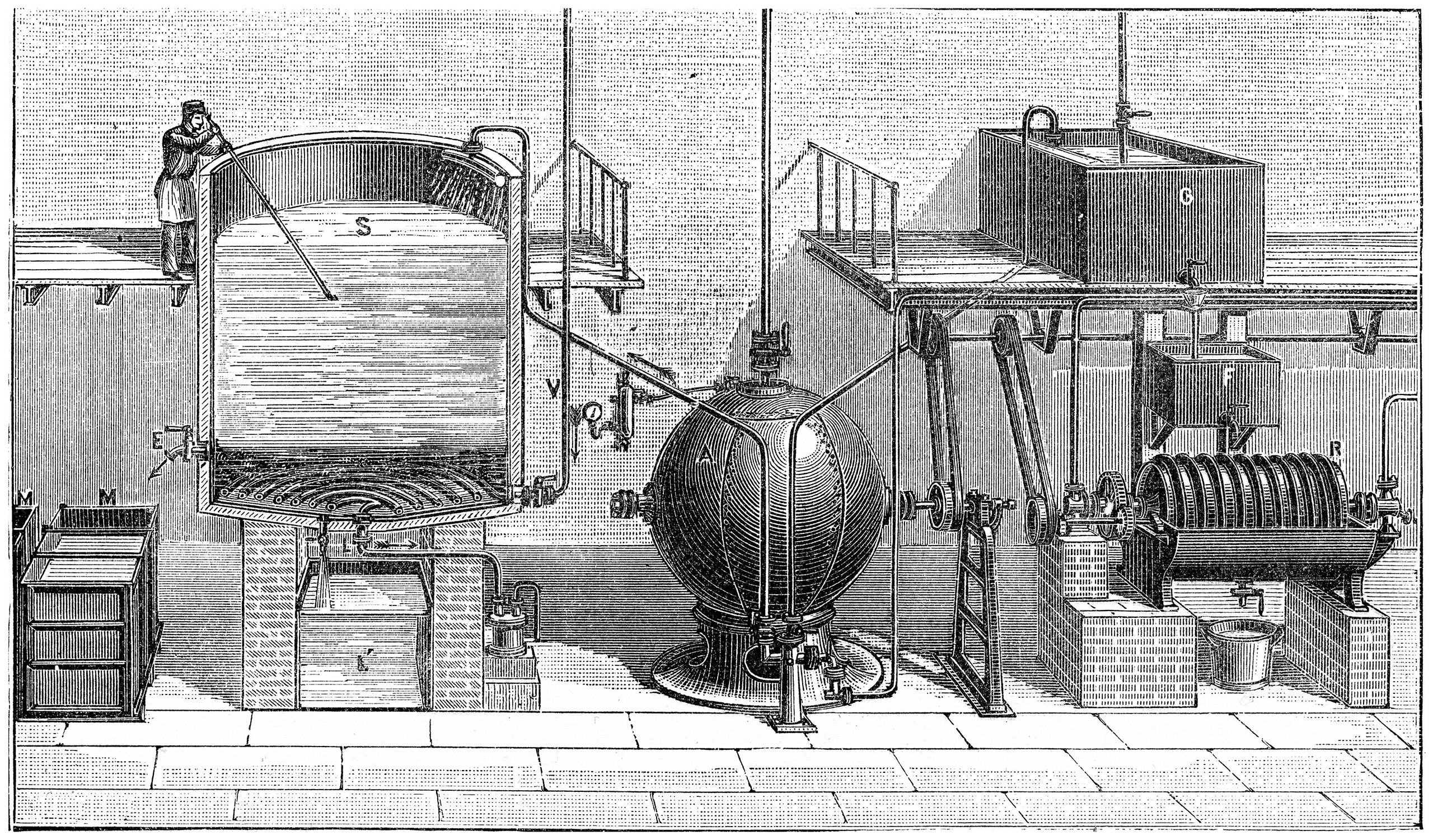

棕榈油确曾被用作工业润滑剂,用于锡板生产,用来给街道照明,而且因为它是一种半固态脂肪而被用于制作蜡烛和肥皂。化学方面的突破,尤其是米歇尔·尤金·切夫鲁尔(Michel Eugène Chevreul)1823年发现油和脂肪是脂肪酸和甘油的化合物,促进了肥皂的大规模工业化生产。随着1836年新的棕榈油漂白技术(并能减弱其独特气味)的发明,以及1845年英国政府取消了其进口关税,棕榈油成为一种格外受肥皂制造商青睐的原料,并被直接运往主要肥皂产区的港口。

越来越多的棕榈油——从十八世纪90年代末的每年157吨增长到十九世纪50年代初的32480吨——被小规模的西非贸易商人带到英国,比如被称为“棕榈油霸头”的约翰·约翰逊·汉密尔顿(John Johnson Hamilton)。做这种生意不是胆小怕事的人做的。贸易商——通常是初出茅庐的年轻人——每年都要花费长达六周的时间,乘坐小帆艇前往西非海岸众多的交易点。在今天尼日尔三角洲地区的棕油河(Oil Rivers)地区,曾有数十个交易站点,那里曾是西非棕榈油贸易的中心地带。

欧洲商人的生活和贸易活动完全在废弃的帆船上,这在一定程度上是为了避免疟疾、黄热病等致命疾病,也因为地方当局不允许他们在陆地上营建。内陆贸易被当地掮客和村长牢牢把持。欧洲商人以赊账形式向这些代理人提供炊具、盐、布料等欧洲商品,以便从内陆产区购买棕榈油。商人们在自己的船上等待代理人返回,有时一等就是几个月。许多非洲代理人本身原先就是奴隶贩子——尼日尔三角洲的奴隶贸易并没有随着废除奴隶制而立即停止,而是伴随着棕榈油贸易一直持续到十九世纪40年代。棕榈油代理人延用为奴隶贸易而建立的网络和代理系统,欧洲商人也不得不遵循这一做法。

等待的同时,欧洲商人的箍桶匠会把大桶组装起来(在途中从法国酒桶制造者那里成片买来),用来装棕榈油,他们也会从当地人那里小批量购买一些棕榈油。除此之外他们无事可做。在西非漫长而枯燥的时间里,酗酒、赌博和暴力随处可见,偶尔还会造成人员伤亡。

与后来在东南亚建立的大型工业化特许种植园不同,满足欧洲需求的主要是西非原有的野生和半野生棕榈林。尼日尔河腹地以及其他许多地区都有大量可供采收的野生油棕。人们也的确种植了一些油棕——加纳东南部的克罗波(Krobo)自然生长的油棕较少,为满足欧洲需求,就开始系统种植油棕。

当时的达荷美共和国(Dahomey)也建起了更多种植园,而且其社区土地管理策略普遍逐渐开始重视发展油棕种植。尼日利亚东南部的一些地方过分偏重棕榈油生产,以至于它们须完全依赖从北方进口木薯。然而,土地管理、所有权或生态方面却没有发生大规模、根本性的变化。

油棕代理人的崛起

西非生产者通过逐步调整和扩大已有的小规模生产方式,成功满足了欧洲市场不断增长的棕榈油需求。这给女性生产者带来了更多收入,尤其是在最初的几十年里。但由于棕榈油作为出口产品(和收入来源)的地位变得越来越重要,越来越多的男性参与到其生产和贸易中来。 年轻人承担起收获新鲜棕榈果的危险工作,且专业化程度越来越高。在贝宁王国,由于乌尔霍伯人(Urhobo)拥有悠久的棕榈油生产和贸易历史,所以其男性被雇佣从事相关工作。后来人们又开发了一种对劳动力要求低得多的棕榈油加工方法——让新鲜棕榈果自行发酵,然后放在地上挖的大坑或旧的独木舟里踩碎。这种方法获得的油杂质多、硬度高(因为其中游离脂肪酸含量更高),而且不可食用。虽然这样的油价格更低,但新技术扩大了生产规模。踩踏的工作往往由年轻男性、雇工,甚至奴隶完成。

在棕榈油运输方面也有大量工作,例如把装满棕榈油的油桶沿着林间小路运往最近的河边并在独木舟上工作。这给年轻男性带来了一些现金收入,但获利最多的一般是年长且已经比较富有的男性,尤其是酋长。他们通过妻子和奴隶的劳动以及把控贸易,从这种“红金”中获利颇丰。大多数财富和权力都是通过当中间人获得的,当地的权力结构与棕榈油贸易之间有着极深的瓜葛。

当时权力特别大的一位代理人叫威廉·达帕·佩普尔(William Dappa Pepple),他在1837至1854年间是邦尼国(如今尼日利亚的东南部地区)的国王。他利用“舟屋”(canoe house)系统扩大与内陆地区的棕榈油交易网络。舟屋原本是存放大型战舟的建筑物,在奴隶贸易期间成为邦尼政治凝聚力的基础。该系统还帮助将奴隶吸收入家族世系,一些人自己后来也成为了强大而且富有的代理人,奥波博国王贾贾(King Jaja)就是这样的一个例子。

殖民接管

19世纪末,化学家发现氢化作用可以将植物油(液态不饱和脂肪)加工成人造黄油(固态饱和脂肪)。人造黄油逐渐成为欧洲日益壮大的城市工人阶级重要的脂肪来源。虽然十九世纪50年代至90年代英国从西非进口的棕榈油数量趋于平稳,但是人造黄油的大规模生产刺激了20世纪初对棕榈油,尤其是棕榈仁的需求。上世纪30年代,英属西非每年出口约50万吨棕榈产品。棕榈产品继续在西非农村经济中发挥着重要作用,但当地对贸易的控制遭到殖民统治的侵蚀——当地人(以及棕榈油霸头)借助棕榈油创造财富和获取权力的机会已经不复存在。不仅如此,随着殖民势力持续扩张到其他热带地区,一场颠覆性的变革徐徐到来:油棕种植园的崛起。短短几十年间,东南亚大片森林被砍伐,为工业化单一种植园开辟了一条快速发展的道路,结束了西非作为全球棕榈油生产中心的地位。

翻译:YAN