新几内亚西北端的岛屿和海角上丛林茂密,蜿蜒而过的河道两旁长满了红树,它们的根扎入水中,成为螃蟹、虾和贝类生活的家园。而贝类能够净化水质,为鲷鱼和鲨鱼创造了更好的生活环境。河两岸的高处,鹿、野猪、风鸟和树袋鼠生活在西米棕榈和老树之间。

“没有艺术家能栩栩如生地描绘这么多树木,也没人能创造出如此美丽的一条河流或红树林,以及那里生活着的所有生物,”印尼西巴布亚省索隆县(Sorong)塞贡区(Segun)区长扬斯·尼布拉(Yance Nibra)说。

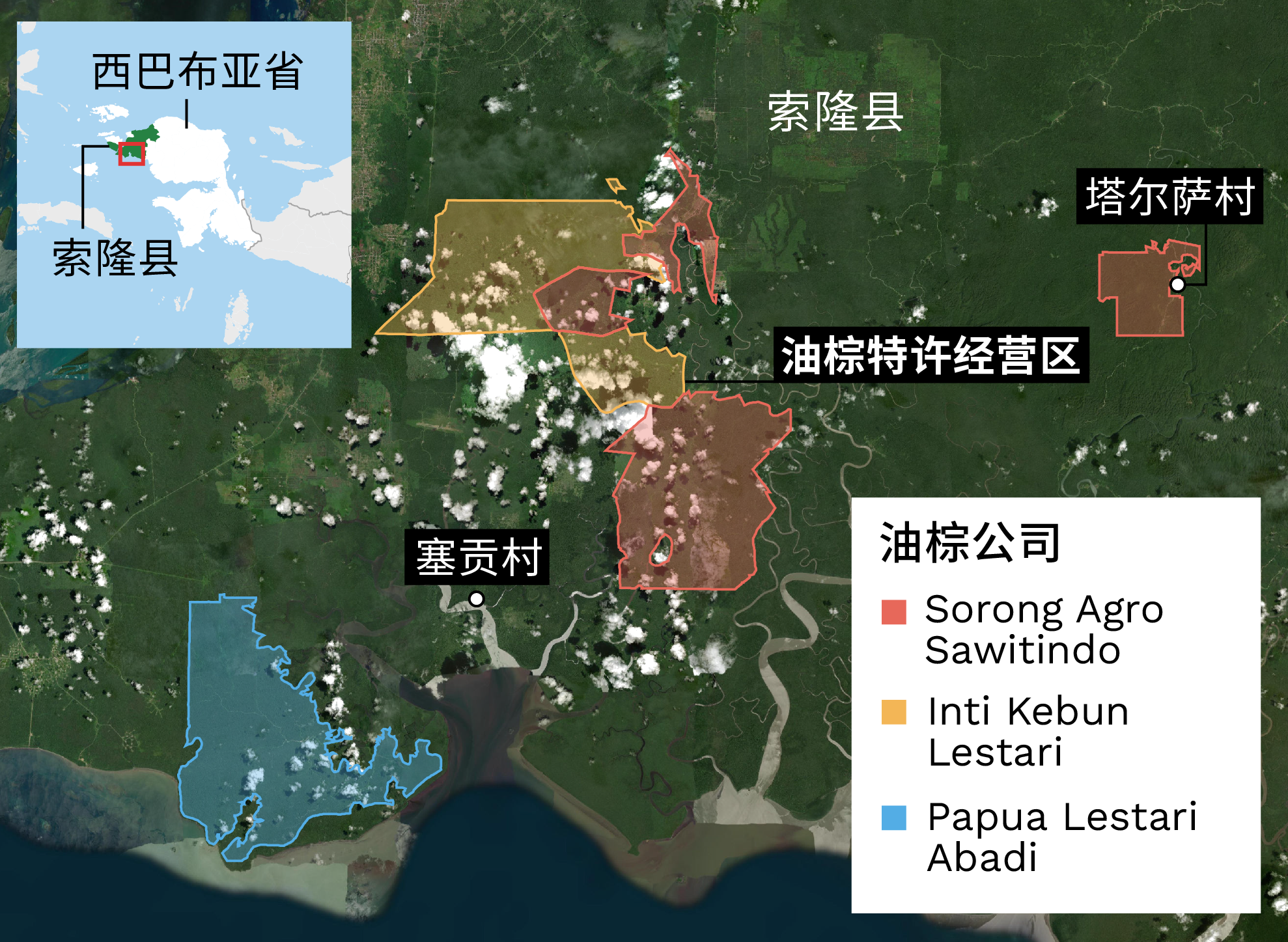

“这么美丽的地方很快就会不复存在了,”扬斯说。说话间我们的船划过了一根水泥柱,上面标着一家油棕公司的名字。“我们已经进入这家公司的特许经营区。”

扬斯家祖祖辈辈都是摩伊人,这个土著群体生活在索隆的森林和城镇上。扬斯曾是邻区的官员,在那里目睹了油棕种植园带来的破坏。为了种植油棕,土地被清伐,泥土被冲入河道,空气和水被农药污染。这个种植园与范乔家族(Fangiono family)有关。过去几年间,范乔家族一直是印尼最大的森林砍伐者之一。

该家族旗下的一家公司最近被卷入了一起一直打到印尼最高法院的诉讼中,其结果可能会影响印尼中央政府是否承认摩伊部落对其祖传土地所享有的权益。本月,最高院的判决支持了当地政府保护摩伊社区土地权的努力。而此前,特许经营区分别位于塞贡东西两侧的另两家公司曾提起类似诉讼,声称它们是当地政府监管不当行为的受害者。而今年10月最高法院做出了支持这两家公司的的裁决,判决当地政府撤销公司营业许可证的行为无效。

十多年来,摩伊人一直反对在该地区建油棕种植园。现在他们对这片土地的地权主张已经成为印尼最高法院审理的这场法律纠纷的支点。法官的决定可能会为摩伊人对祖传土地行使土地权铺平道路,也可能会给承认他们的土地权带来更多障碍。

主动出击的索隆县

这一切始于2021年4月,索隆县政府吊销了四家油棕公司的营业许可证,其中三家提起诉讼,称自己没有收到应有的提前预警。他们称制裁许可证持有人是有程序的,而时任索隆县县长约翰尼·卡穆鲁(Johny Kamuru)没有遵循这一程序。

约翰尼是一位从小生长在索隆森林和城市之间的摩伊人政治家。他称自己根据2021年对西巴布亚省的油棕许可证进行的一次司法审查的建议吊销了这四家公司的许可证。印尼消除腐败委员会(Corruption Eradication Commission)与当地官员合作花了三年时间审查许可证,得出的结论是该省有10家公司违反了许可证条款。

在索隆,根据许可证的要求,这四家公司需在三年内获得土地权并开发种植园。七年多过去了,这两项工作它们一项也没有完成。约翰尼迅速行动,两个月后这四家违规公司被吊销营业许可。

这些公司提起诉讼时,摩伊土著纷纷来支持约翰尼。

自从这些公司获得许可证,许多摩伊社区就一直表示反对。而此次撤销许可是他们赶走这些公司的机会。

其中一家公司获得第一块特许经营区的许可证是在2013年。耶胡德·吉斯姆(Yehud Gisim)那时候还在市警察局工作,吉迪恩·基尔米(Gideon Kilme)则是塞贡隔壁塔尔萨村(Tarsa)的村长。他们召集家人朋友,向索隆政府递交了一封信。在信中,他们明确表示反对油棕开发。

“如果你们到我们这儿来,搞破坏,让我们颗粒无收,那我们该去哪儿呢?”目前担任康希尔(Konhir)区干事的耶胡德说。“我们原则上强烈反对这么做。”

尽管初期遭遇反对,但2015年环境与林业部仍为这家隶属于Mega Masindo集团名为Sorong Agro Sawitindo(简称SAS)的公司颁发了林区开发许可证。

然而这段时间里,康希尔区政府所在的塔尔萨村的居民从未见过SAS的代表。摩伊社区的一位领导人表示,在去年那三家公司提起诉讼之前,他甚至不知道SAS拥有塔尔萨周边一片区域的开发许可证。

吉迪恩后来成为康希尔区土著委员会主席。他向审理SAS诉讼案的法院转达了这一信息。该法院位于巴布亚省首府查亚普拉,巴布亚和西巴布亚的案件都归它负责。对吉迪恩而言,法律诉讼不仅仅涉及行政问题。当局允许公司在承载着人们的生活和文化的土地上打桩立界来表明对土地的所有权。

“就好像他们不知道树下有人耕作和狩猎似的,”吉迪恩在塔尔萨的家中告诉我们。“他们应该到森林里来看看这些人,看看林子是不是空的,是不是有人住在那里。”

去年12月,查亚普拉的法官驳回了SAS以公司失去营业许可证前未得到应有的警告为由提起的诉求。接下来一个月,还是这几位法官对另外两家公司的诉求做出了类似的裁决。Papua Lestari Abadi(简称PLA)和SAS一样隶属于Mega Masindo集团。Inti Kebun Lestari(简称IKL)则属于与范乔家族有关联的Ciliandary Anka Abadi(简称CAA)集团。

法官们在判决中强调称,摩伊人对土地的所有权主张要高于这些公司的权利主张。他们肯定了摩伊部落作为法律实体的地位,承认部落的森林生计遭到威胁。这一点至关重要,原因在于法律地位让土著群体有权继承传统土地,从而挑战公司可能获得的土地权。

印度尼西亚自成立以来,一直在艰难地落实其宪法承诺,即建立一个能够保护国内数百个种族及其习俗的多元化社会,这在很大程度上是由于土著群体未能充分获得承认。

“我们的土地就是我们的文化”

八月的一天下午,我们趁着塞贡村潮水高涨时驾船穿过红树林,去查看社区用来诱捕鹿和野猪的套索。与我们同行的还有几名20多岁的男子:德米·尼布拉(Demi Nibra)、迪西恩·马拉卢(Disyon Malalu)和萨尔蒙·萨瓦特(Salmon Sawat)。那里的地面大部分是沼泽,淤泥深达半米,我们必须格外小心以免陷进去。

“我们过两三天再回来查看这些陷阱,”萨尔蒙说。一个陷阱困住了一头比较大的野猪。只拿一把砍刀就去靠近一只吓得不停扭动的动物实在太危险了,萨尔蒙有一次就是靠得太近,导致手指受伤严重变形。

但我们也没有失望而归,村子里有足够的食物,大部分都是共享的。如果想获得更多食物,他们只需要在林子里多走一走。

第二天早上,迪西恩带着长矛回来把野猪杀了,卖到了附近的镇上。那里的居民都是来自印尼其他地方的移民。一条腿能赚25万印尼卢比,也就是不到20美元。

“如果我们再也没法从森林中获得需要的东西怎么办?谁来负责?”区长扬斯问道。

除了头顶上鸟儿发出的窸窣声,林间唯一可听到的就是我们在淤泥中前行的脚步声。树冠隔绝了其他的声音,只剩下树木在风中无声的呼吸。摩伊人给自己居住的这片地方起名叫马拉摩伊(Malamoi)。这里植被繁茂,千姿百态。长期居住在这里的人可以在林间追踪动物的行迹,也知道去哪里可以找到时令水果。一些科学家认为,新几内亚岛(Island of New Guinea)是世界上植物多样性最丰富的岛屿。

起诉索隆政府的三家油棕公司拥有超过九万公顷土地的开发许可证——面积比纽约市还要大一些——其中一半以上被认定为森林。查亚普拉的法官听取了六位摩伊人的陈述,他们讲述了自己与这片土地的联系。

43岁的路易斯·法丹(Luis Fadan)和37岁的内尔斯·马拉卢(Nelce Malalu)是一对夫妻。与塞贡的年轻人不同,他们不常去打猎,而是靠收获西米(sago)为生。它产自西米棕榈,是一种大叶植物。这种类似木浆的碳水化合物是这一地区的主食。路易斯在村子附近种植“硬西米”,摩伊语称伊瓦卡塔(iwkata)。每棵西米棕榈的高度都能达到10米以上。

路易斯挖出树芯,内尔斯用水揉搓茎髓纤维来提取淀粉。生产西米需要几天时间,剩下的叶子和树干可用于建筑。尽管塞贡村有人开始使用机器提取西米淀粉,但路易斯和内尔斯仍使用传统方法。一棵树生产的西米可以带来200万到400万印尼卢比的收入(130-260美元)。

内尔斯和路易斯还会在塞贡河上钓鱼。中央政府曾在河上建了一座水泥码头,但居民更喜欢将船停靠在较小的木质码头上,不过水泥码头是钓鱼的好地方。附近政府建造的市场中心与其说是市场,不如说是休闲的好去处,因为那里的买卖并不活跃,有也是挨家挨户、走街串巷的形式。村长亚海·库图姆拉斯(Yahya Kutumlas)说塞贡最需要的是公路、安全的饮用水和教育。

“我不支持(油棕种植园),这样的事情会破坏自然。到时候我们去哪里找吃的?”内尔斯说。

兰伯特·基尔米(Lambert Kilmi)和多尔卡斯·洛巴特(Dorkas Lobat)住在在塔尔萨村,沿着塞贡村东北面的沥青路和土路驱车两小时后就可到达那里。这里大量种植芋头。居民虽然早就看到了种植芋头有支持当地经济发展的潜力,但直到诉讼结束后才得到印尼非政府组织伊克努萨基金会(Econusa Foundation)和当地官员的支持。该项目为村民们提供培训,教他们种植芋头并在索隆销售。仅一次收获,兰伯特和多尔卡斯就能够赚800万到1000万卢比(520–650美元)。

通常情况下,摩伊人必须依靠中间企业来把他们的产品推向市场。居民们说,这样一来,农户和渔民们卖的价格就低于市场价,而且还背上债务。索隆食品、园艺与种植园办公室负责人弗伦基·瓦马夫玛(Frengky Wamafma)表示,公司可以直接给居民发现金,但政府专注培训。

“政府应该为社区提供项目和教育,让他们最终能够独立,”他说。“满足他们的生计需求。”

玛丽亚·西雅特夫(Maria Syatfle)在自己的农场上种植了一些芋头,还有辣椒、木瓜、柠檬草、南瓜和其他叶菜。孩子在索隆上学的费用很高,所以她还去当地一个新诊所的建筑工地上砸石头来赚一些额外的收入。油棕公司起诉后,她去隔壁村参加抗议活动,齐心协力声援索隆政府。

“我们都去了——康希尔区的男男女女——去和这里的油棕作斗争,因为它摧毁了我们的土地,”玛丽亚说。

法庭上的土著权利

约翰尼和索隆政府其他成员撤销油棕公司的经营许可时,他告诉媒体自己正在拯救摩伊人免受种植园开发的伤害。代表约翰尼和政府的辩护律师努尔·阿马利亚(Nur Amalia)称,这个团队在辩护时把摩伊人与森林和水的关系摆在了核心位置。

SAS和PLA的律师伊万·K·尼奥德(Iwan K. Niode)则表示,对附近摩伊村庄构成伤害的种植园还没有建起来。“何来伤害?森林里有什么东西被破坏了吗?地还没有挖,什么都还没有种,油棕还没种下去呢,”他说。

“这些公司获得了许可证,但没有按照令人满意的标准使用许可证,土地最终没有得到应有的照料,这伤害了土著人民,”努尔说。农业综合企业的特许经营权限制其他人接近土地,这片曾经承载着人们的生计和文化的森林被封闭起来。

他们辩护的一个核心是约翰尼2017年签署的一份地方法规文件,他和索隆政府在文件中承认摩伊部落的权利和土地。那时候这些公司已经获得之前政府授予的许可证,但这一法规把摩伊人有权要求任何打算开发其土地的项目征询他们的意见并参与项目写入了地方法律。而且该法规还启动了一个委员会,负责测绘政府管理的土地,并将其交由部族和族群管理。摩伊人的声音在索隆得到了尊重,但这只是朝着获得国家承认迈出的第一步。

那时起,摩伊人创建了一些地方委员会来支持收集信息,从而使摩伊人的土地主张得到承认。委员会还发挥着地方监管机构的作用,代表部落与外部的土地所有者或企业打交道。吉迪恩·基尔米(Gideon Kilme)领导着塔尔萨委员会,伊沙克·米利(Ishak Mili)则是塞贡委员会主席。

“作为(塞贡)土著委员会主席,我不能说我对油棕的到来已经做好准备,因为受害的是我的社区,”伊沙克说。“这里人们的生活就是森林。”

一些摩伊成员已经接受现实,放弃了对油棕公司所占土地的权利主张。他们往往看到的是公司在就业、收入、修路和修建学校方面带来的可能性。作为“普民”计划(plasma scheme)的一部分,公司必须通过成立社区种植园分享利润。而这三家公司均未在许可证规定限期内建成普民种植园。

在这些公司获得索隆土地的开发许可之前,当地一位政治家兼木材商人曾出钱让摩伊社区成员前往印度尼西亚婆罗洲的加里曼丹,向那里的油棕企业学习经验。但对于参加了此次旅行的索尔·马拉基利特(Saul Malagilit)来说,此次出行却适得其反。

“我访问了一些工人,参与了油棕果的采收,但土地过去的主人都向我哭诉,因为他们无处可去,”现在已经是塞贡村中长老的索尔说道。他回来后告诉当时的市长他反对开发油棕,但市长还是继续向几家油棕公司发放了许可证。

在查亚普拉败诉后,三家公司上诉至印尼中部苏拉威西岛望加锡的上级法院。那里的法官指责索隆政府在撤销许可证之前没有事先警告,并要求其返还许可证。

正常情况下官员可能会提前通知公司,但这些是非正常情况,努尔说。“遇到紧急情况,可以立即撤销许可证,不用发警告信。巴布亚的森林情况紧急。”

此外,这三起案件提起诉讼以来,环境与林业部已经了撤销更多公司的许可证。今年1月,环境与林业部发布了一份出人意料、影响深远的声明,宣布撤销伐木、生态旅游和种植园等各类企业192项森林许可证。所以,即使索隆政府返还许可证,许可证也可能是无效的,因为这些公司已经无权再在森林中作业。

“我们希望最高法院的长官们能够明白,为了这些人,我们有更重要的事物需要保护。投资很重要,但人同样重要,”约翰尼的市政办公室专家苏罗素(Suroso)在最近的最高法院判决之前表示。“我们希望投资对环境和民众是友好的,这里的民众指很少有参与权的巴布亚当地人。”

法院判决后会发生什么?

在最高法院的最新判决公布后,索隆县政府请求该院重新审视相关法律的解释。10月,最高法院肯定了望加锡法官关于SAS和PLA的裁决,认为市政府和许可证办公室在撤销许可证前没有给予这些公司适当的警告。而在最新的针对IKL的判决中,最高法院则又站在了市政府和土著人民这一边。

此前努尔一直对最高院的介入持乐观态度,但现在前路则多了一些不确定性。现在的情况取决于前市长约翰尼·卡穆鲁是否让他的法律团队继续寻求司法复核。

在摩伊人的土地权被写入国家法律之前,不论最高法院判决他们是赢还是输,他们都有许多工作要完成。只要有经营许可证,公司就仍可以申请新的森林和选址开发许可,伊万·尼奥德(Iwan Niode)说。即使没有这些公司,也有一些监管障碍需要扫清。

土地确权面临的一个挑战就是对部落以及每个氏族名下的土地进行测绘。这项工作可能要花上几十年的时间,包括派人带着GPS在该区域步行测绘,调解与其他群体和家族的土地纠纷,以及坚持走完多个机构的官僚流程。这项工作往往还需要通过该族群的历史、生计和文物来记录他们的世袭财产。

印度尼西亚债务观察(debtWatch Indonesia)高级研究员阿利姆比·赫罗珀特里(Arimbi Heroepoetri)估计这项工作可能花费3亿卢比(2万美元)。推动最初的法规承认一个部落,成本可能超过5万美元。但当地社区经常不得不和拥有更多资源的大公司争夺土地。因此她认为成本导致这一过程“不公平”。

自2017年摩伊部落获得索隆政府承认以来,数百个摩伊氏族中仅有两个氏族的土地进行了测绘。苏罗索(Suroso)告诉我们,马拉摩伊区(Malamoi)虽然还没有白纸黑字地成为土著人所有的森林,但它实际上被视为土著森林。苏罗索、非政府组织代表和摩伊社区成员承认,土地确权是一个漫长、昂贵和令人费解的过程。

“问题在于,政府几乎没有获得任何支持来进行土地测绘能力建设。除此之外,政府得到的预算也少的可怜,”索隆土著人民研究所负责人西拉斯·卡拉米(Silas Kalami)说。

截至目前,索隆政府一直依靠伊克努萨基金会(Econusa Foundation)、普萨卡(Pusaka)等非政府组织的资助来进行土地测绘。普萨卡是一家研究和主张承认土著人民土地权的非政府组织。

完成测绘、记录和核查后,部落和氏族的土地能否被国家记录在册则由雅加达的中央政府决定。在非政府组织土著居民土地登记局(Indigenous Lands Registration Agency,BRWA)注册的838个土著群体中,有29个已经走完了这一程序,并获得了中央政府的认证。他们居住的土地面积不到登记总面积的3%。

约翰尼已于今年8月结束任期,新任市长已承诺支持摩伊部落,但市长的职位并非长期的,要把这一权利写入法律,在任者的能力也很有限,努尔说。而氏族可能还需要几年时间才有机会获得土地权利。

印尼法律还规定,社区若能证明自己在土地上进行生产或保护活动,则可申请社会林业许可证。这些许可证可以通过与公司达成伙伴关系或者投资建立小型企业的形式获得,速度通常比传统的土著权利认证更快。但普萨卡(Pusaka)负责人弗兰基·萨姆佩兰特(Franky Samperante)称,政府根据社会林业计划发放的允许当地人在土地上开展活动的许可证只是临时的。

“所以社区无法控制、规范或管理土地,”他说。“换句话说,如果是土著森林,那么他们就拥有完整的自主权,可以根据祖传的知识和当地经验进行管理。”

土著土地权利认证过程缓慢,而另一个计划则不能给予自主权,这两个问题促使支持土著群体的人谋求对印尼的《土著人民法》进行改革。群岛土著人民联盟(Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago)研究员伊拉斯谟·卡亚迪(Erasmus Cahyadi)称,议会的一项提案建议开辟新的渠道,通过法院裁决和官方注册,而不是地方法规来对土著权利进行认证。然而各种各样的议案已经在议会讨论了快十年了。

“但议案一直止步于初步讨论的阶段,”他说。

前路

伊拉斯谟一直问自己,土地权利得到承认之后会发生什么。能促进繁荣吗?经验告诉他,如果承认土地权利只是为了重新划分土地或者是为了获得管理权,那就不会带来多大的益处。

“我们提出承认土著群体的土地权,从一开始就不仅是为了建立土著森林,还为了‘迫使’当地官员在考虑如何治理的时候能够从土著居民的角度思考问题,”伊拉斯谟说。

绿色和平驻巴布亚的森林项目官员尼克·瓦马夫玛(Nico Wamafma)说,他经常被问到的一个问题是,土著人的权利得到承认后是否有能力管理这片土地。对他来说,这个问题根本就不该问。

“首先:他们需要获得承认才能确定自己的地方属于自己。问题是他们能否在5年、10年、20年或者30年内收回自己的土地,”他说。“(收回土地后)如果他们在自己的地盘上没有做太多事情,只是像平常那样耕种,这没什么问题,这是他们的权利。”

“我们的森林不大,但我们有的已经足够给我们提供水和食物。我们如果去别人的森林拿走他们的东西,就会招来遭遇怒火。他们绝不会让我们这么做,”吉迪恩在塔尔萨对我们说道。“这里的东西对我们和子孙后代来说已经足够了。”

翻译:Yan