连云港市位于中国的黄海之滨,其临洪河口滨海湿地是东亚—澳大利亚迁徙水鸟的重要觅食地和休息站。2021年,一项以“生态修复”名义进行的海湾整治项目,试图把这片滩涂变成人工沙滩,迁飞候鸟赖以生存的湿地因此可能遭到蚕食和破坏。彼时,环保组织“自然之友”向南京市中级人民法院提起公益诉讼,将项目建设方和环评报告编制单位一并告上法庭。

由于疫情的影响,直至今年5月,这场历时2年的诉讼终于有了新进展。被告方连云港金海岸开发建设有限公司表示将对工程方案进行调整,取消人工沙滩项目。尽管目前基础工程(环抱堤)已经修建完成,调整后的方案将保留自然的潮起潮落,环抱堤内侧的广阔滩涂面积还能够为水鸟提供栖息之所。

这起诉讼反映了把生态修复等同于景观营造和植被恢复的误区,同时也把没有“官方身份”的湿地保护问题摆上了桌面。

处于陆地生态系统和海洋生态系统之间过渡地带的滨海湿地,是连接海陆的重要生态屏障。滨海湿地生态系统在过去半个世纪以来,受气候变化和人类活动严重影响面积锐减,其丧失速度是森林生态系统的三倍。以中国为例,滨海湿地生态系统的保护率仅为24%,是湿地生态系统保护的最薄弱环节,对于滨海湿地的重视和保护水平亟待提高。

近年来,中国先后制定出台系列法律法规,为滨海湿地的保护管理施行了分级管理及名录制度,并将重要湿地纳入生态保护红线和自然保护地体系加以严格管控。但保护的焦点和资源都集中于“重要湿地”和“划定区域”内。那些具有重要生态价值,但未能被划入生态保护红线或纳入自然保护地体系的湿地应当如何保护,仍是不容忽视的问题。

破坏生态的“生态修复”

狭长的海岸线一望无际,澄澈的蓝天与碧色的海水相融相汇,金色沙滩上三五成群的游客望着旖旎的海景,或休憩或玩闹,恣意欢畅,编织起了连云港的一场“滨海梦”。

或许是看起来“脏兮兮、黏糊糊”,甚至还散发着“腥臭味”的淤泥质滩涂难以满足人们心目中对“美丽港湾”的想象。近年来,连云港致力于“连云新城”的建设,规划并申报了“蓝色海湾”整治项目。该项目包括修建一座环抱堤,圈起约14.2平方公里的临洪河口滨海湿地滩涂,并将泥泞的淤泥质滩涂改造为人工沙滩。

这个美其名曰“生态修复”的项目,实际上却人为填高了环抱西堤及内侧建设区域的部分滩涂,阻隔了潮水的冲刷,这将导致滩涂性质发生改变,丧失其作为水鸟觅食地的重要生态功能。

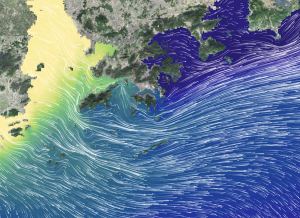

沿海滩涂最早来源于我国沿海渔民对淤泥质潮间带的俗称。滩涂区域处于海陆之交,随着潮水涨落,时淹时露。海水对滩涂的冲刷带来了丰富的底栖生物,是候鸟重要的食物补给来源。滩涂也为候鸟迁徙提供了的中转站和换羽地,以补充能量,储备体力,支持下一阶段的长途飞行。

根据“勺嘴鹬在中国”等机构近年来记录统计的数据显示,连云港临洪河口滨海湿地是多种国家重点保护野生动物的重要栖息地,以国家二级重点保护水鸟的半蹼鹬来说,此处是其超过全球90%种群数量的候鸟栖息地。连云港滨海湿地淤泥质滩涂的丧失,将直接影响到该物种的种群生存问题。失去了重要觅食和停歇地的候鸟们将难以飞跃这茫茫沧海,抵达它们梦想的“家园”。

“‘蓝色海湾’项目名为‘生态环境修复项目’,但该项目的施工建设实际上已经背离了修复生态环境的目标,反而破坏了原有的具有丰富生态功能的潮间带生态系统,对生态环境公共利益造成巨大的不可挽回的损失。”自然之友环境公益律师马荣真说。

“官方身份”与保护级别

中国的湿地分级管理及名录制度将湿地划分为“国家重要湿地”、“省级重要湿地”和“一般湿地”三个级别。《湿地保护法》第14条规定将“重要湿地依法划入生态保护红线”,从国土空间规划层面对重要湿地进行严格保护;《湿地保护法》第24条提出了“省级以上人民政府及其有关部门根据湿地保护规划和湿地保护需要,依法将湿地纳入国家公园、自然保护区或者自然公园”的要求,这明确了湿地保护和自然保护地体系建设之间的衔接关系。湿地的“级别”自此与它的“官方保护身份”紧密挂钩。

“目前,连云港只有临洪河口湿地公园是省级重点湿地,其他案涉区域均不在国家级/省级重要湿地名录内。”马荣真介绍说。这意味着,身为一般湿地的连云港滨海湿地正是因缺乏“官方身份”而难以得到与之生态价值相符的保护。

“官方身份”可能为湿地带来截然不同的命运,同处江苏的盐城东台条子湿地就是一个典型案例。条子泥湿地曾在2011年,被列入江苏省百万滩涂围垦计划,用于增加省内农业用地、补充因开发损失的耕地。12万亩湿地差点变身为养殖场。

2012年起,保护渤海30%自然岸线、8亿亩湿地红线、严控新增围填海项目等一系列政策目标相继出台。尤其是2017年后中央环保督察制度的实施,国家生态环境保护相关的政策的落实和旧疾整改提供了制度保障。在目标要求和问责制度的双重压力下,条子泥围垦工程就此搁置。

与此同时,中国政府在2018年开始了“中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)”的世界自然遗产项目申报工作。条子泥区域作为黄(渤)海候鸟栖息地的一部分被列入申遗项目,并在2019年,第43届世界遗产大会上被列为世界自然遗产。

然而,不是所有的滨海湿地都能幸运如“条子泥”,在天时地利人和的条件下实现了地位的“逆袭”。连云港滨海湿地原本有望在今年9月的第45届世界遗产大会上接受审议,却在去年底被移除出了“中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)”预备清单。这也意味着,连云港滨海湿地在短期内又失去了作为“世界自然遗产地”在中国的自然保护地体系下得到有效保护的可能。

像连云港滨海湿地一样,未被纳入“重点湿地名录”和自然保护地体系,缺少“官方身份”但又具有重要生态价值的湿地可能不在少数。这类湿地应当如何保护?如何使这些湿地免受围垦和填海的影响,让湿地生态系统得到存续?

保护地之外的“生机”

去年,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会通过的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”,最终确立了“3030”目标,即到2030年保护至少30%的全球陆地、海洋、内陆水域和沿海地区面积。认可将“其他有效区域保护措施” (Other Effective Area-based Conservation Measures,简称OECMs)作为有效保护和可持续管理的形式之一,成为推动目标落实的重要元素。OECM近年来更被视为自然保护地之外新的保护“生机”。

OECM,作为就地保护的重要手段,是指在自然保护地以外的领域,通过采取特定的保护、治理和管理措施,对生态系统和生物多样性产生长期的积极影响。

相比传统保护地,OECM可以涵盖更广泛的区域,从而更好地保护滨海湿地及其周边的生态过渡区、候鸟迁徙通道等重要生态功能。此外,OECM强调综合性保护,可以更好地满足湿地生态系统的复杂性和多样性。但在滨海湿地保护的具体实施中,OECM仍有很长的路要走。

首先,将滨海湿地纳入中国的OECM识别和认定体系需要确立明确的准则和标准,并建立监测和评估机制,将为滨海湿地的保护和管理提供指导和支持。鸟类栖息地通常是滨海湿地的重要组成部分,因此在滨海湿地纳入OECM识别和认定体系时,鸟类保护和栖息地保护也应得到充分的考虑。

其次,建立湿地保护的OECM体系需要加强数据收集和监测工作,对湿地区域的生态系统、生物多样性和人类活动进行全面的调查和评估。比如,对滨海湿地鸟群种类、数量、迁徙路线等各项数据信息的收集、检测和评估,这将为后续采取有针对性的保护措施提供强力的专业和科学支撑。

此外,建立跨部门合作的数据共享平台,将促进信息的共享和互通,提升OECM的管理效率。推动社会力量的广泛参与,加强社会资源调动与透明度的同时,有助于提高公众对滨海湿地的保护意识与保护能力,引领滨海湿地的可持续发展。

中国的尝试

中国目前已经有一些OECM手段的尝试,主要以“自然保护小区”或协议保护等形式。这些自然保护小区覆盖范围为生物多样性程度较高,具有比较完好的自然生态系统,或拥有重要价值的野生动植物资源。这些区域一般由县或县以下行政机关设定,但也有村民自发建立并管理的,或者由于历史文化或传统习俗等因素自发形成。

尽管自然保护小区不像保护地具有法律法规的强制性, 但作为当地保护发展新模式的探索,它为重要生态区域保护提供了助力。包括广西、江苏在内的多个省份已经发文全面开展湿地保护小区建设,并根据各区湿地资源状况,将“自然湿地保护率”纳入到市政府对各区政府考核指标体系。

在OECM框架下,还有一些管理手段或许能够为滨海湿地的保护带来更多助力。比如保护地役权——通过限制土地使用权的行使,保护土地的自然价值和生态功能。应用于已经确权的湿地地块可以避免过度开发带来的损害;比如补偿银行——通过创造、恢复或保护具有生态价值的自然资源,来抵消发展项目对环境造成的不可避免损害。此外,保护地役权还可以要求补偿银行的管理者与当地社区和利益相关者进行合作和共同管理,以实现补偿项目的可持续性和提高社会接受度。

青岛海研会理事长王松林表示:“OECM在滨海湿地保护方面的应用可能更接近于‘自然保护小区’或协议保护的模式,而不论采用哪一种OECM手段,最重要的一点始终是尽可能保存、维护好滨海湿地的自然属性。”

为遏止湿地丧失趋势,OECM、保护地役权和补偿银行为“保护地”外的保护提供一种全新的可能。但湿地保护与恢复之路道阻且长,这些保护新模式需要社会多方的参与,方能通过共建共治共享,成就这一座座城市一场别样的滨海梦,生态梦。