自世纪之交从香港北上开启在中国内地的民间环保生涯,卢思骋见证了环境保护从”种树观鸟捡垃圾“的初级阶段发展到以“生态文明”为国策的激荡二十年。

在即将离任世界自然基金会(WWF)中国总干事之际,卢思骋回忆初来北京时的中国社会面貌:“那时候中国还没有加入WTO,改革开放的动力还在逐渐释放。” 他习惯把中国环境保护进程放在更大的历史语境中进行审视和分析,全球和本土之间的张力是他思考的母题之一。

2000年代初,他主导绿色和平在中国的落地,将这个以吸引眼球的非暴力直接行动著称的国际环保组织与世纪初的中国环保进程融合交织,把国际企业在云南毁林、跨国公司向广东出口洋垃圾等环境问题推上舆论的封口浪尖。他还深度参与北京奥运会和上海世博会的环境评估,提出了基于中国发展阶段的绿色论述框架。之后,他从担任阿拉善SEE生态协会秘书长到创办创绿中心并担任自然之友执行理事长,试图用不同于西方环保组织的思路开创中国本土的民间环保之路。而2013年掌舵世界自然基金会中国办公室,又让他有了糅合国际和本土环境经验的机会。2020年,卢思骋自认“完成了北上内地的使命”,在9月底离任之后,将参与筹备成立一个专门资助发展中国家草根环保NGO的基金会。

离开北京之前,他在专访中对中外对话强调:“中国环保NGO应该有主体意识,去回应中国发展所面临的现实问题。”

中外对话(“中“):能否描述一下2000年代初你眼中的中国社会面貌?

卢思骋(“卢“):我2000年来到北京工作的时候中国还没有加入世贸组织(WTO),但已经在谈。92年“南巡讲话”的带来的改革开放动力逐渐增强, 到90年代后期已有如箭在弦的感觉,中国经济的优势在那个年代有要开始爆发的样子。

说明

本文作者与受访者曾于2004-2009年期间在绿色和平北京办公室共事

但那个年代中国还没变成世界工厂,[我所在的]珠三角还是一个低劳动力成本、高污染发展模式,基本上还是一个香港投资的后花园,很多跨国企业还没进来。

如果说清末民初是中国第一次工业化,解放后是第二次工业化,加入WTO以后是中国第三次现代的工业化,那么我刚来的时候刚好是第三次工业化启动的当口。它的负面的影响,也就是大面积大范围的环境污染,还没有被大家感受到。当然区域性的一些污染状况可能已经发生,但还没有进入到全国公众的视野当中。

中:那个时候的中国民间环保场景是怎样的?

卢:我刚到北京来就拜访了两个人,一个是自然之友的梁从诫先生,一个是世界自然基金会(WWF)当时的总干事郝克明先生(Jim Harkness)。世纪之交的中国民间环保界,目光所及这两位是最活跃和最有能见度的。当时几乎还没有国际环保NGO在中国开展工作,WWF从八十年代开始,做了多年大熊猫保护,已经非常有影响力。当时正值98年长江大水之后,WWF被国家林业局给予很大的空间来支持整个长江流域的生态保护。百年一遇的大水背后有人为因素。当时WWF给的几条意见,包括停止上游地区的森林砍伐,防止进一步水土流失;大力保护沿江湿地和滨海湿地;对长江整体进行综合流域管理(integrated river basin management)等,后来都成为国家的大政方针。2000来我来找郝克明的时候应该是他们刚好在铺开淡水项目的时候。

我还清楚记得拜会梁从诫先生。现在回头看,我当时年少无知,觉得自然之友当时做的工作,例如校园环境教育,太基础了。我记得后来几年我还在多个公开场合说中国民间环保应该超越(move beyond)教育下一代,因为环境破坏都已经在我们这一代眼前发生,应该集中力量阻挡这些破坏。其实当时我没有足够的智慧,用更长远更成熟的眼光去看。中国民间环保力量需要细水长流、厚积薄发的韧劲。

尽管当时的各地环保力量仍然薄弱,但东北那边有黑颈鹤的保护工作,重庆的吴登明老师已经开始在尝试环境维权。到怒江建坝争论的时候,一个不怎么组织化的民间环保网络也逐渐形成。

中:那个时期,不管是怒江建坝的争论还是后来国家环保总局主导的“环保风暴”,中国已经出现“环保vs.发展”的激烈碰撞。你怎么看那个时期的中国环保讨论?

卢:我觉得这个时期更大的脉络是中国加入WTO以后,02-03年第三次工业化开始加速。从重工业到轻工业遍地开花,仅仅两三年就已经让大家局部地感受到盲目地追求GDP增长的一些“恶果”。很多工程还没完成投产,仅仅是开发的过程就已经让你感受到不安了。

西方目前还是存在非常二分法的观点:环境与经济发展互相对立。

时任国家环保总局副局长潘岳当时出手介入的几个事件,其实也都是针对开发过程的。比如从圆明园的环评风波,到提出规划环评和区域环评,甚至区域“限批”等,很多是中央同地方针对开发的程序博弈。那时候的这种无序也为之后无论是钢铁、水泥还是煤电的产能过剩埋下了祸根。

那几年我所在的绿色和平团队所针对的那些环保问题,无论是金光集团云南毁林、转基因农业还是电子垃圾,都算不上是当时中国生态环境领域最主要的核心矛盾。但这几个案例展示出了经济高歌猛进时代的一些“风景”:比如企业对公众监督的漠视、一些落后的工艺被引进到中国、地方部门的有法不依,甚至个别官员的权钱交易等。很多中国环境与发展的问题被提出来并放到大众的视野中。虽然我们[绿色和平]当时并没有一套完整的论述来讲这些问题。

中:尽管有“环保风暴”,其实后来的环境恶化还是发生了…

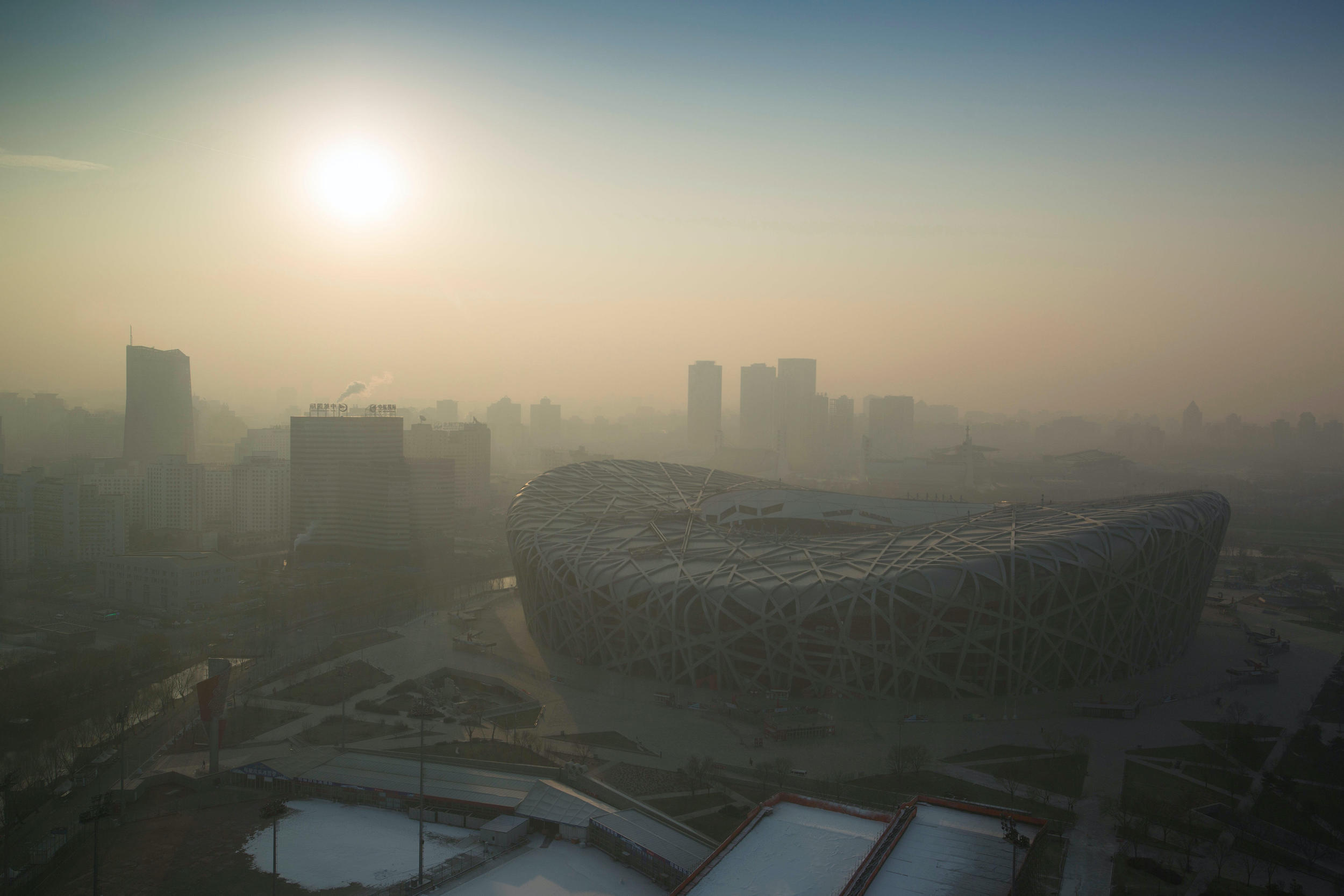

卢:最后没能阻止污染发生,民间组织能力不足当然是一个原因,但主要责任不在这帮提出问题的人啊,主要还是发展太快太猛了,有太大的经济驱动力在那里。政府一直都没有充分意识到这个问题。一直到北京的雾霾出现,中国的高层官员才对环境与发展这对命题有了一个认知上的大转变。

中:2008年的北京历史性地举办奥运会,北京的环保问题一度也成为了国际焦点。当时绿色和平发布了《超越北京,超越2008》报告。你怎么看待奥运会对于中国环保历程的意义?

卢:我觉得08年是一个分水岭。那一年是以举国之力把一个经济强国的中国推向世界。在这种情况下,奥运会本身由于当时国际潮流的影响,没法不去谈绿色。《超越北京,超越2008》这个报告抓住了“唯增长”这个模式的痛处,并提出:我们的经济发展有另外一种可能性,它可以是绿色的。

当时,中国实际上并没有做到很“绿”。奥运会的场馆当中有局部的绿色技术和措施的应用,可以启发未来,但是当时它们并不是主流。但我们去衡量北京的绿色成果时,不应该只是横向地拿它与同时期的巴黎、悉尼去比;也应该纵向地去看2008年的北京相对于2000年的北京的变化。当北京的人口增加了两倍、机动车增加了三倍,你要把空气污染的绝对值控制在原来的水平,这个是很难做到的事。通过类似《超越2008》这样的报告,我觉得在那个时候官方看到了一种新的观点的提出:发展与生态足迹是可以脱钩的并且应该脱钩,应尽快寻找那个脱钩的转折点。

中:后来你又以联合国环境规划署(UNEP)专家的身份参与了上海世博会的环境评估,是否加深了这种体会?

卢:通过《超越2008》报告,我们其实误打误撞地进入到当时以中国为代表的BRICS(巴西、俄罗斯、印度、中国及南非)和MINT(墨西哥、印尼、尼日利亚、土耳其)这些新兴国家所面临的需要寻找环境与发展论述突破的情景当中。

我2009年作为UNEP的专家到上海去看煤电站的发展时,还跟国际NGO的同事有很多辩论。当时他们要推动“不再新增燃煤电站”(No New Coal),我是反对的。我觉得当时这个提法对于发展中国家是不公平、不现实而且是没有合法性的,你这样去讲你马上就会在中国的能源讨论里出局。

我观察到的是,上海有一个事实上的煤电封顶(de facto cap)政策。它没有用这个词去形容,但它鼓励可再生能源的发展,并要求新增的煤电装机容量必须置换旧的装机容量。这样因为新的机组效率更高,能发更多的电的同时也减缓煤炭消费的大幅上升。当时上海已经在试点推动超超临界机组, 脱硫脱硝也有硬指标,也意味着煤电成本就要上去。我觉得对那个时间点(2010年前后)来讲,那是合适的、进取的政策。对于中国的发展阶段来讲,如果那时全国都采用上海的政策,我们后面的煤电不会疯狂涨得这么厉害。我觉得那个是一个更稳健、现实和公平的发展中国家的立场。

中:你后来离开国际NGO而加入阿拉善SEE生态协会和创办创绿中心,同上面这些思考有关吗?

卢:其实是有内在联系的。我当时已经非常强烈地感受到源自于西方的环保NGO的观点是落后于形势的。他们没有一个有说服力的让新兴发展中国家在发展经济的同时,有效地兼顾环境保护的论述。

我在研究上海的垃圾政策的时候,上海的人均垃圾产生量当时是比欧盟低的。上海市政府已经做了很多的努力,还是每天要面对一万多吨的垃圾。此时你跟他说不应再建焚化炉和填埋场,坐在对面的官员会觉得你不顾实际、纸上谈兵。这给我一个很深的体会,我们需要承认,有一些来自西方的国际环保NGO的主流立场,是没有办法很有力地去回应这些国家所面临的现实问题。

当时我有一种很深的焦虑,我已经做了十年的国际NGO了,我当时很渴望跟中国草根NGO“同呼吸共命运“。我们提出的主张需要更接地气,更能够让有能力做决策的人觉得言之有理,并且切合实际。

做完上海世博会的项目以后我就去阿拉善SEE生态协会,因为我想看企业家从企业角度为什么觉得环保重要?他们做了什么?他们准备要做什么?与此同时我也担任了自然之友的执行理事长。当时我和一些朋友提出“行动者要更有主体意识“,应该站在中国的现实来看待这些问题,来寻找好的介入方式和立场,而不是照本宣科,因为某某国际组织写了这个立场我们就把它翻译成中文在中国推销。

中:站在本土NGO视角,你发现一些之前没注意到的新东西吗?

卢:跳出原有的框框,顿时豁然开朗。当时中国的顶尖企业家准备为环保而出力,那为什么我们的环保NGO同仁没有很好地与他们对接?我觉得后来公众环境研究中心(IPE)做的事情就很好。IPE给企业家们看到用合法公开的污染数据就可以触动跨国企业,从而倒逼供应链环境改善。SEE生态协会的一些中国民营企业家会员因此特别在意,希望自己的公司包括供应商不要出现在污染地图上面,这才有了后来的“绿色供应链”这个项目。应该说IPE与SEE生态协会这群企业家的互动,是第一次中国草根环保力量跟有社会影响力的决策者走在一起,而且能够互相产生携手合作、共同进步的效果。

作为自然之友的执行理事长,我也见证它从无到有开拓了环境公益诉讼这条路。另外,重庆两江、绿色昆明、甘肃绿驼铃等机构在地方上开展工作,虽然都是很小的NGO,但是朝气蓬勃。

中:你刚才提到2012年的雾霾是中国高层看待环境与发展问题的重大转折…

卢:到了2012年冬天,高层应该是非常清楚地看到,旧有的发展模式是不可持续的,得要发生改变。话语层面的改变非常明显,“生态文明”很快就成为街头巷尾的热词和标语。

但如果没有2000年代民间环保组织那些唐吉诃德式的努力的话,这一切可能会来得更慢一些,更不确定一些。对于受过良好教育的中国公众来说,这些民间组织其实在用那几年积累能量,帮助大家储备语言和意识来谈论环境与发展这些问题。当转变的机会出现了,大家才有能力去抓住它。

中:那2013年你加入WWF, 回归国际NGO,又是出于怎样的考虑?

卢: 我当时了解到WWF想要找一个中国人来去领导机构发展。作为最大的国际环保NGO,它想进行本土化。我觉得如果WWF能够发挥更大的作用,支持本地的环保工作和本地的草根NGO,那应该是可以做一些事情的位置。回头看来这七年也确实如此。现在的WWF肯定是比七年前更本土化和有主体意识了。

我们过去的资金都是从国外来,其它的WWF办公室直接资助项目,北京办公室根本鞭长莫及。我们刚刚成为一个独立的国家办公室,自己去定我们的政策和战略,不再是总部的一个分支机构,在用人上面更强调从中国的现实出发。我们也调整了内部的结构,按照自己的战略来募集资金。

现在我们已经成为WWF全球网络中最有话语权的办公室之一,我觉得这个转变是很重大的。它可能多多少少地反映了中国国力在国际上的增长,尽管我们的资金额相比其它办公室还是很少。我也很积极地去结连其它发展中国家的WWF办公室,每年都推动南南合作会议。这也是我觉得最有成就感的一些事。

中:2010年天津气候大会时你对于中国环保NGO有一些批评和观察,那对于中国民间力量参与即将召开的联合国《生物多样性公约》(CBD)昆明大会有什么寄语吗?

卢:我很早就开始推动公民生物多样性联盟的建立,让中国NGO可以更有系统和组织地去参与昆明大会。我觉得中国NGO的表现肯定要好过天津。至少现在生态环境部认可并发函邀请民间组织参与公民生物多样性联盟,我觉得这个是十年前不可预见的。从这一点来讲,中国环保NGO和国家之间多了一点信任和默契吧。

我期望中国NGO可以去塑造关于生物多样性的一些讨论,引入原创的观点,贡献我们在中国这个高速发展的经济体所积累的独特经验。我特别想提的是西方目前还是存在非常二分法的观点:环境与经济发展互相对立,零和对弈,此消彼长,自然保护区里面最好没有人的存在。包括主流国际NGO讨论CBD的目标的时候,也有这种倾向。但我们需要的并不是把一半地球保护下来,另外一半地球怎么糟蹋都可以。

我在WWF内部坚持提出“自然与人的新政”(New Deal for Nature AND PEOPLE)。从四十年前WWF在中国开始做环境保护工作,这里的保护区里就是有人的,就算是大熊猫保护区的核心区也有很多老百姓,祖辈赖以为生。在中国的道家传统中,“洞天“就是一个有人的地方,它是一个避难所,是在人们居住的乡镇后方的山林。终南山相对于长安、青城山相对于成都都是“洞天”。当时这些洞天都有很清楚的村规民约,不可以在水源里面投毒、不可以杀害野生动物、不可以随便生火等。从社会功能上而言,洞天可以说是古人的一个生产性环境,一份生态保险,当万一有战祸的时候,人可以逃难避险。

从这个角度去看,“洞天”应该是人类最早的有组织的自然保护区。如果这样理解的话,中国的自然保护事业从一开始就跟人的生存和安全乃至子孙后代的使用是密不可分的。就像太极图一样,是你中有我,我中有你的圆融统一。