塞拉的“北京咳”

最近,芬兰人塞拉夜里又开始咳嗽,她感到自己的“北京咳”回来了。这和半年前的症状一样:咳嗽,没有并发的感冒症状。

北京咳(“Beijing Cough”),北京人知者寥寥,但它一直流传在北京旅者的嘴边,更多是外国人。它就好像在描述一种水土不服的疾病:你来了就有可能得病,走了就自然消失。诸如德里肚(Delhi Belly,一种痢疾性感染,表现为急性腹泻)和罗马烧(Roman Fever,一种类似肺炎与疟疾的传染病)一样。

在来北京之前,尤其是北京奥运会期间,塞拉和男友哈里看到诸多关于北京空气的报道。实际上,北京一直在治理空气污染。原北京市环保局副局长杜少中此前接受南方周末记者采访时称,从1998年始,北京市取消或治理了6万多台各类锅炉。10年间,在每年134天的采暖季里,二氧化硫超标天数从106天下降到只有9天。

2011年4月来到北京,塞拉做好了“吸烟一年”的准备。最初的几个月,让他们庆幸的是,没有什么症状出现。但好景不长,塞拉在一次户外长跑之后,耳朵受到了感染,持续了六个星期,哈里也开始感冒。而在一年后的3月,塞拉在夜间咳醒,连续的咳嗽竟长达十分钟,“就像一个严重的吸烟者”。

哈里突然想起了“北京咳”。他们换了一间公寓,购买了一台瑞典生产的空气净化器,但是情况依然没有缓解。

哈里觉得最有效的办法还是回到芬兰。2012年7月,塞拉回国了。果然,一个月后,症状消失。“赫尔辛基PM2.5日均浓度最高的一天是27(微克/立方米,同下),平时都在10以下。而北京则超过80。这就是为什么我们会发生反应,因为我们习惯了非常干净的空气。”哈里特意查找了2011年的监测数据。

8月底,塞拉返回中国,北京咳又犯了。她只好去看医生。

在芬兰,医生觉得塞拉咳嗽的病因很难判断,但北京的医生显然经验更丰富。在北京一家医院,医生问塞拉在芬兰是否得过类似的病,在北京时是否一直在同个公寓,是否离闹市区较近。“后来医生问我是否戴口罩,是否出去锻炼,是否在睡前长时间散步,有没有空气净化器,我觉得她开始注意到空气了。”塞拉回忆说。

在得知塞拉平时吃阿司匹林来抵抗皮肤过敏,并且得过六周的耳朵感染后,医生下了结论:塞拉的皮肤对于空气中的小颗粒物过敏,耳鼻喉都受到影响。夜里咳嗽是因为鼻子里的脏东西在睡觉时流到了喉咙里。

塞拉在医院清洗了鼻腔,并开始服过敏药。一周后,症状缓解。“医生说最重要的是一直戴口罩,也不要去户外运动。”此后,塞拉一直坚持戴口罩。

“咳”出名声

哈里想不起第一次是在哪里听到北京咳这个说法,这显然是外国人创造的名词,不少外国人早在博客上戏谑地描写这种感受。“我就是那个在地铁上、餐馆里坐在你身边不停地咳嗽,打断你讲话的讨厌的人。”一个纽约人在2009年中的博客调侃。

2008年1月,有医生资质的英国人理查德·史密斯来到北京,之后他以精确到小时的细节描述了北京咳过程。“一串咳嗽可能持续90秒,十分钟发作一次,我没有感到自己病了,咳不出东西。嗓子感到了刺激,但是也称不上喉咙痛。”

不过至少在1990年,“北京咳”这个词汇就已出现。

南方周末记者查询到的最早来源是《扶轮月刊(The Rotarian)》1990年的第三期。这本由慈善组织扶轮社筹办的杂志援引了一篇报告:“工业国家曾经的主要城市现象——空气污染,已经散播至全世界……在雅典,死亡人数在重污染天上升六倍。在匈牙利,政府认为每死亡17个人,就有一个是因为空气污染。在北京,空气污染相关的呼吸胁迫很常见,被称为‘北京咳’。”

杂志援引的报告作者是希拉里·弗兰切。1990年1月,当时她在一家环境政策研究机构——世界观察研究所工作。2012年12月26日,希拉里对南方周末记者回忆说:“我最早使用北京咳这个词就在这篇报告中,也是在新闻上看到的,因为当时我没有去过中国。”

在学界,这个词的使用范围略有扩展,2002年,一本政治经济学的书中也有所提及:“城市里的空气经常带有酸味、硫化味,到处都可以听到‘北京咳’。” 但没有人和希拉里讨论过这个词,在英文论文数据库中,也搜索不到相关论文。

不过,这个形象且易产生共鸣的概念在民间中流传颇广。和北京烤鸭一样,北京咳频繁出现在旅游攻略中。2003年的一本《文化震撼,游遍北京(Culture Shock!Beijing at Your Door)》的旅游书如是提醒游客:很多人抱怨“北京咳”,指不定时发生的干咳或是喉咙瘙痒,从12月份持续到4月份。目前,我们还不知道防止或是治愈“北京咳”的方法。

越来越多的网站中出现了类似的提示,奥运会前后达到了高峰。

中国人的共鸣

渐渐地,也有中国人听说这个词汇。在美国加州教书的廖康2006年在博客中说,自己回国后开始咳嗽,朋友说他被美国纯净的空气惯娇贵了,患上了北京咳。

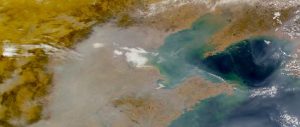

2011年12月5日,2011年视觉最差日之一,官方监测点车公庄站空气污染指数为236。 (王一坤/图)

但是,对于大多数中国人来说,这确是陌生的概念。搜索中文“北京咳”,结果寥寥。南方周末记者咨询的多位环境监测人员、呼吸内科医生、环境健康学专家以及杜少中都没有听说过。公开场合只有北京大学公共卫生学院教授潘小川在一次新闻发布会上说起,他也是听国外朋友转述。

“这不是一个医学名词,不是一个学术概念,没有一个定义,没有它的症候群,是外国人编的。北京冬天因为干燥,容易导致咳嗽,既有气候的原因,也有空气污染的原因。”中国人民解放军总医院呼吸病研究所所长刘又宁说,“那是老百姓的说法,我们病历上从来不诊断北京咳、上海咳。”

尽管带有各种“不是”,这也并不影响中国人对北京咳的共鸣。

北京大学前沿交叉学科研究院环境与健康研究中心副研究员黄薇也是最近才听说的:“2012年夏天以来,有三四个美国朋友陆续和我说起。他们很惊讶,你研究空气污染和健康关系,居然不知道。”第一次听到这个词时,黄薇也有些诧异,但很快就感同身受:在美国生活了12年,她返京后在冬天就开始干咳。

不仅仅是从国外,从国内其他城市的人也有类似的感觉:瑜伽教练刘嘉2011年在广西开了分店,回京后一对比才发现以前都麻木了。练瑜伽需要深呼吸,对于空气质量要求高,她花了一个多月才找到合适的空气净化器和监测仪。

在哈里眼中,北京人一直在咳嗽。刚到北京,哈里和塞拉就发现出租车司机在咳嗽,早上走在小区里,很多窗户都传来咳嗽声。哈里很奇怪为什么中国人不太谈论这个话题。“北京人已经习惯于看到很多人咳嗽,还是人们没有意识到这是个问题?”

塞拉想起一本杂志关于“北京最糟糕的事情”的民意调查,225个中国人和外国人受访,其中75%的外国人选择了空气质量,而中国人只有28%选择了空气,33%选择了交通,还有的认为是房租和通货膨胀等。

未知的关联,必要的治理

对于空气颗粒物的危害,大多数北京人是在2011年的PM2.5风波之后才恍然大悟。远大空气净化机的北京销售人员李天剑说,2011年,他们的销售量大幅度上升。王均和张斌是“全国空气污染指数”手机软件的发明者,现在他们已经有80万用户。

2011年的PM2.5风波也在警醒北京政府部门,2012年,PM2.5治理被列为北京市的“一号实事”,攻坚战由此拉开:6月1日,北京市的汽柴油执行京Ⅴ标准,首次规定了颗粒物的排放限值。在12月颁布的大气污染防治规划中,“十二五”期间,全国重点区域PM2.5年均浓度要求下降5%,而北京则是15%。

不过,几乎所有的北京人都不去医院,只是“扛着”,最多自己买点润喉药。“医疗费达不到公司的报销标准,得自己掏钱,去医院还要排长队、请假,一个月的全勤奖就没了!”一名受访者说。

究竟空气污染会对健康造成怎样的长期影响?“长期追踪人体健康的队列研究是最好的研究手段,但我国的队列研究只有武汉开始起步,这需要十年以上,数亿资金,国内现有研究还是空白。”黄薇说,她认为北京咳的现象进一步说明空气污染治理的必要性,“因为不只是易感人群,普通人也会受到影响。”

2013年4月,哈里将回到芬兰,回到新鲜的空气中。“我们的上一代人经历了空气污染,我们这一代则是干净的空气。”40年前的赫尔辛基也靠烧煤供暖,父辈们说那时的房子都熏黑了。哈里认为来北京也让他醒悟了:“我回到芬兰要第一时间对朋友说,你需要珍惜你的空气,你从未考虑过、讨论过,觉得这是自然的,却不知道这里有多少人,多么渴望。”

汪韬 南方周末记者

陈佩 周琼媛 南方周末实习生

原文刊于《南方周末》2013年1月3日