赶在六月五日“世界环境日”之前,“土十条”终于公布了。

5月28日,国务院签发“土壤污染防治行动计划”,简称”土十条”。这份历时三年打磨的治理计划,明确提出到2020年土壤污染加重趋势得到初步遏制,2030年全国土壤污染质量稳中向好,到本世纪中叶,土壤环境质量全面改善,并且落实到具体数字:2020年受污染土地(包括耕地和其它地块)安全利用率达到90%以上,2030年达95%。

广东生态修复与土壤研究所研究员陈能场告诉中外对话,该方案宏观管理的思路没有问题,例如计划建立土壤污染监测网络、对农用地按污染程度进行分类管理、强化未污染地保护等都很好。

但是整体的目标和具体计划难以挂钩,是否能达到治理目标,单从文字上看很难判断。他说,污染水平的判断遵循什么标准,什么叫“安全利用”,是否按计划执行就能达到90%的安全利用率,其实都没有说明。给人的感觉还比较空。

最关键的是现在土壤污染的基础如何并不清楚——有多少受污染土地,在哪里,当前达到“安全利用”的受污染土地是多少,并没有公开的数据支撑。他无法判断可能的工作量和操作难度。

底数不清,是中国土壤污染治理举步不前的症结所在。

治理看摸底,信息要公开

2006年到2010年,环保部和国土资源部联手开展了"全国土壤污染情况调查和污染防治工作"。调查结果的统计性报告在2014年发布,在约1500个调查区的近万个调查点位中,超标点位占16.1%%。由于全国污染场地数远高于取点场地数(中国土壤修复网站编辑高胜达预计污染场地有30-50万块),有学者认为该调查太过于粗略,未能真正体现污染的程度。

今年4月常州外国语学校土壤污染事件之后,环保部部长陈吉宁曾拿表态要对全国污染状况进行一次详细的摸底调查。“土十条”第一条也提及:2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响;2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

但是鉴于上述“粗糙”的调查持续了近4年,要在2020年前的三年多时间内完成更详细的污染定位和风险评估等工作,难度可见一斑。

公众环境研究中心(IPE)主任马军表示:"我相信已经有一张地图存在,只是出于各种原因未能公开"。但是,土壤污染肉眼不可见,污染位置、污染物指标等数据不公开始终让公众无法相信也无法监督治理效果,最终可能会大大降低治理效率。2006-2010的调查,最终也未公开具体的点位和对应污染物信息。

马军对中外对话说,他认为政府现在没有就公开已有的土壤污染点位的信息,可能是担心一下把信息丢给大众,造成恐慌。高胜达也说,环保部现在强调信息的“有序公开”。

民间地图

常州外国语学校事件之后,IPE发布了一张土壤污染风险地图——中国第一张公开的土壤污染源风险地图。

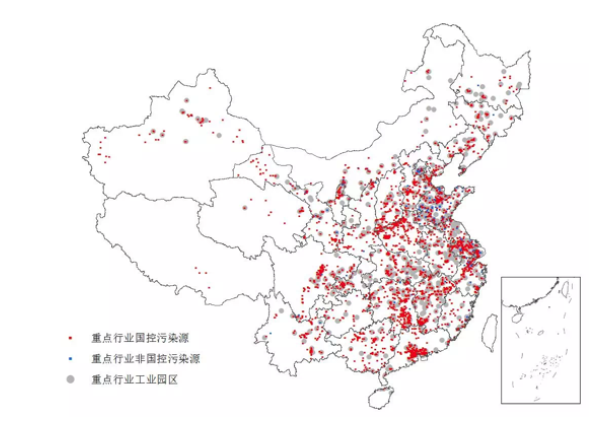

IPE筛选了化工、矿业、冶炼等13个土壤污染重点行业,选取4500家重点行业企业和废弃物处理单位(包括国控污染源3998家,有过环境违规问题的非国控污染源502家),以及729个重点行业工业园区,通过将这些企业和园区定位绘制完成。

这并不是一张土壤环境质量地图,它不显示土壤污染点位和污染程度,而只是标注了可能的污染源。但马军希望这张看起来“没什么力度”的地图,能够推动土壤污染信息逐步公开,并逐渐提高民众对污染信息的接受度。

这些污染风险源所在地,可以肯定是棕地(brownfield),一旦搬迁就涉及清理修复和再利用。通过跟踪这些风险源的搬迁变化,也可以逐步累计污染地块信息,实现真正的污染点位和地块的信息公开。在此过程中,由于风险源搬迁以及排污等监督都需要公众的参与,有助于大家更多了解土壤污染的危害。

“这样环保部再公布污染信息的时候,大家也就不会是一味恐慌了。”马军说。

他认为,信息公开是个逐步放开的过程,IPE能绘制这张污染风险地图的基础,也是因为环保部门近十年来不断扩大的大型污染企业信息公开,以及不断加强的监管信息公开,提供了数据基础。

事实上,“土十条”也已经规定了信息公开的项目,如规定各地要根据工矿企业分布和污染排放情况,确定土壤环境重点监管企业名单,列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测,结果向社会公开。但具体公开什么内容,还不可知。

马军希望信息公开的内容能够尽快明确。他担心最后又只是公开经过汇总的信息摘要,而没有具体点位和污染物信息;此外,现有的企业污染信息公开对有毒有害物质不够重视,一些量虽少但危害极大的污染物信息未能公开。如能仿照美国《超级基金法》的做法,立法要求企公布有毒物质排放清单,将极有助于污染的防治监督。

当然,在哪里公开也很重要。土十条没有提及建设公布平台的问题。“如果没有一个像空气污染信息公开平台AQI(Air Quality Index)一样的平台,企业不知道在哪里公开,或者公开了大家也找不到,就失去了公开的意义。”马军说。

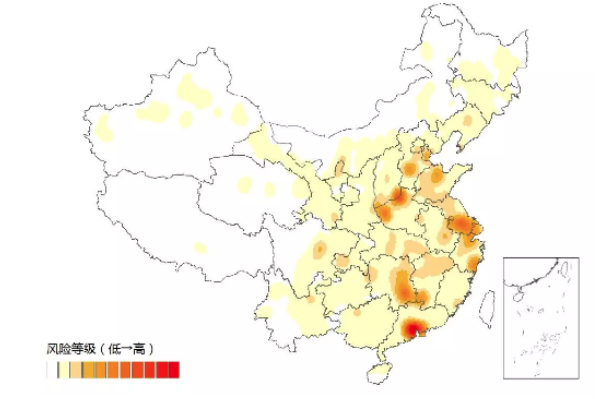

根据4500家重点行业企业和废弃物处理单位,以及七百多个重点行业工业园区位置信息绘制的风险等级示意图。图片来源:IPE

责任和钱要落实

摸清了底数,治理起来钱从哪里来就成为了更重要的问题。

加州大学圣迭戈分校的张俊杰副教授告诉中外对话,他认为最关键的问题是责任落实,这直接决定了钱从哪里来。

他认为“土十条”中的“谁污染谁治理”以及“污染治理和修复终身责任制”的提法和美国土壤污染治理法案《超级基金法》的力度应该是不相上下的。不过,当前“土十条”并没有明确污染者“负责”的具体形式(例如,缴纳治理资金、委托第三方治理等),后续还要讨论。马军则担心,现在企业转让之后污染责任由接手企业承担的规定是个漏洞。若接手企业没有治理能力,或在严格追责下破产,就得政府接盘。原企业可能利用这个制度缺陷逃避责任。

正如陈吉宁部长年初在会议上提到,土壤污染“大治理”强调的是“风险管控”,“土十条”并没有投入大把资金进行土壤修复的意图,而是提出,将整合“重金属污染防治专项资金”等,建立“土壤污染防治专项资金”。

对此产业界略有些失望。重金属污染防治专项资金设立于2010年,每年投入数十亿人民币,去年激增至90亿多,但和土壤治理的数以万亿计的资金需求规模来比,则显得微不足道。“土十条”提出加大政府资金投入、撬动PPP(Public Private Partnership)等,目前还没有具体的实施办法。产业在治理中的参与度暂时不明朗。

值得期待的是,按环保部人士的解读,“土十条”将推动形成土壤污染防治产业链,预计可拉动GDP增长约2.7万亿元,可新增就业人口200万人以上。

不管怎样,“有土十条比没有总是有进步,”陈能场说,土壤污染治理效果和很多条件相关,治理成效如何,还要看后面的工作怎么开展。马军也表示,有些模糊不清的地方,还要积极去推动,期待在后续的土壤污染防治法等法规条例中明确和完善。