2月3日,春节长假后的第一天,环保组织自然之友和中国绿发会的工作人员就开始了紧张的上诉准备工作。在中国民间环保组织的公益诉讼资格被正式写入《环境保护法》两年后,他们刚刚遭遇了打官司路上的第一场败诉。

这是个剧情并不复杂的案子。位于江苏省常州市的化工企业搬迁后,留下的污染场地被市政府“接盘”。市政府雇专业机构修复毒地,但修复操作出了问题,污染物扩散——2016年初,与毒地紧邻的常州市外国语学校学生在校园中闻到异味,多名学生出现头晕、皮肤病等症状。由于中央电视台的报道,此事成为当年讨论热度最高的环境污染事件。

2016年4月,环保组织自然之友和中国生物多样性保护与绿色发展基金会(绿发会)对造成污染的三家化工厂提起公益诉讼,要求它们消除污染危害或赔偿修复土地需要的全部费用。

12月22日,案件开庭,庭审持续接近8个小时,法庭辩论陷入僵持,法官也没有当庭宣判。原告律师赵光告诉中外对话,庭辩集中在一个问题,即已经被政府收回使用权的历史毒地,修复责任该如何分配。

一个月后,常州市中级人民法院一审判定原告败诉,继续由政府对该地块进行修复。引人注意的是,高达 189万元人民币的诉讼费也被判由原告承担。

自然之友总干事张伯驹告诉中外对话,很多人很关心诉讼费给自然之友带来的压力,但现在更紧急的是做好上诉,因为“这个诉讼远未结束”。

在连续加了5天班后,自然之友法律团队已经在2月7日下午将上诉材料亲自递交到常州市中级人民法院。

历史遗留问题

对于判决,法院给出的理由是,污染该地块的企业经历了多次兼并重组,长期以来的历史污染责任无法清算;并且地方政府已经获得该地块土地使用权并进行修复。因此,法院认为原污染者的治理责任也已经转移给了政府。

这个地块上的三家污染企业——江苏常隆化工、常州市常宇化工、江苏华达化工都是老厂,历史可分别追溯到上世纪五十年代、八十年代初和九十年代初,以生产农药起家的常隆化工更是经历了中国几乎整个公有制计划经济时代。

随着城市扩张,三家原本位于城市边缘的企业开始被住宅群和学校包围,在2010年前后先后搬离。原工厂占用的土地,由常州市政府收回。为了尽快把地块开发起来,政府替污染者揽下了毒地治理的责任。

张伯驹认为,被告企业历史的确比较复杂,但“企业该承担多大比例责任是可以讨论的,不应该是无责。”他表示:首先,国家收回土地不等同于收购,不属于所有权转移,企业的责任无法转给国家;其次,《最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件的规定》也规定,改制后的企业应该承担改制前企业的债务,因此企业的改制也不影响环境债务的继承。另外,环保部新出台的《污染地块土壤环境管理办法》第十条对该情形下的土壤污染治理和修复责任也做了明确规定:土地使用权终止的,由原土地使用权人对其使用该地块期间所造成的土壤污染承担相关责任。而这些理据,自然之友的诉状都有呈现。

毒地治理需要一部好法

中国土壤污染的治理已经迫在眉睫。2013年全国土壤污染普查中,超标样本达16%,其中工矿污染占大多数。一方面,随着城镇化进程,原来位于城市郊区的化工企业与居民区越来越近。而处在远离城市的农村的工矿企业也依然威胁着人类健康。中国主要的水稻产地湖南省2013年就爆出大米中重金属镉超标的事件,专家解读是因为采矿冶炼造成的水土污染导致的。

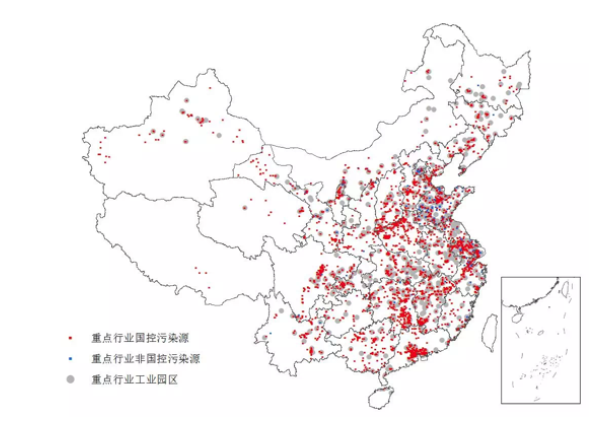

根据筛选的污染源信息绘制的点位图。图片来源:IPE

相对流动水体和大气,污染物在土壤中更易长期累积,造成历史遗留污染问题,从而对法律追究历史污染责任的功能提出了更高要求。

中国目前和土壤污染联系最紧密的法规有两个,2015年生效的新《环保法》,和2016年6月发布的《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)。《环保法》规定的“污染者负责”原则只是一个大原则,并无明确条款。土十条明确规定了,当企业责任主体发生变更,由变更后的新主体承担污染责任,但它只是一个国务院政策,约束力有限。并且,对于土地收归国有后的污染责任归属,土十条也没有说明。

这正是自然之友和中国绿发会将三个企业告上法庭的原因:他们希望通过案例明确,国企改革后的私企或其他变更责任主体的企业,依然需要对企业的历史遗留污染负责。而这场败诉恰恰凸显出,面对着中国近二、三十年环境污染累积后的集中爆发,现行法律在处理历史遗留污染方面还存在疏漏和模糊。

“法律看似很清楚,‘污染造成损害的,应当承担侵权责任,’但是就在这一条上模糊丛生。” 佛蒙特法学院副教授林燕梅教授说。

环境律师刘金梅也告诉中外对话,本案中,历史复杂、多家主体有潜在责任的情况下,究竟谁应该承担修复责任,以及承担多大责任的问题上,是现实中的难题。并且,在政府已经介入,对污染土地进行收储并制定修复计划之后,该如何界定污染企业的责任,也有待法律进一步明确。

环保部长陈吉宁在2016年11月的一次会议上坦言,土壤污染防治专项法律法规的缺失给土壤污染的防和治带来了很大挑战。目前,《土壤污染防治法》正在制定中,可能于今年公布草案。刘金梅认为,土壤法如果能够完善污染责任的界定,将很有价值。

张伯驹认为,环保组织提起土壤污染诉讼,除了推动具体问题的解决,也可以提供案例和讨论空间,从而“在整个土壤污染防治法和接下来各地的条例和司法解释实施细则制定中提供参考,推动土壤法成为一部好法。”

“明显可以感觉到这些年门是越来越开,所以这是非常值得为之努力的事情。自然之友也正在投入更多力量,用以持续推动中国的土壤污染防治立法进程。”张伯驹说。

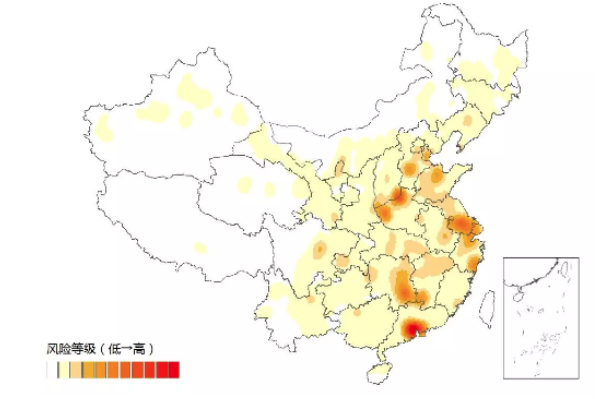

根据4500家重点行业企业和废弃物处理单位,以及七百多个重点行业工业园区位置信息绘制的风险等级示意图。图片来源:IPE

筚路蓝缕的环境公益诉讼

自然之友近年来对30多部环境相关法律法规和规章制度的制订贡献过意见,已经有多个反馈意见被人大常委会和环保部、最高人民法院等部门采纳。但他们也发现,虽然提意见的渠道相对通畅,真的打起公益诉讼官司来,高昂的诉讼成本依然是它们不得不面对的沉重负担。

虽然在二审还没开庭前,两家公益组织还暂时不需要缴纳189万元的诉讼费,但有了一审的败诉经历,他们也不得不严肃地考虑应对这笔费用的办法。自然之友的上诉书请求将公益诉讼与普通财产类纠纷案件区别对待,按照非财产类案件收取诉讼费。这类案件的诉讼费仅为每件50到100元。

而涉及经济赔偿的案件,诉讼费一律以争议金额为基数按比例收取,由败诉方承担。常州市政府委托修复企业的评估认为修复这块土地需要3.7亿元人民币。诉讼费按千分之五计算,达到189.18万元人民币。

绿发会副秘书长马勇告诉中外对话,当前的重点在上诉,诉讼费的事情并没有最后落定。除了常州毒地案,绿发会还在同时跟进多个环境公益诉讼。他们发起了名为“环境诉讼支持基金”的公众筹款,每人限捐2元人民币,款项不限于支持常州毒地一案。目前这一众筹项目筹集到近5万元。

事实上,除去诉讼费,环境案件的调查、举证过程也大多所费不赀,由于难度高,律师费更是动辄数十万。

以中国首例大气污染公益诉讼案为例,开庭之前,发起诉讼的中华环保联合会已经投入了包括律师费、交通费等共计70万人民币,比一些小型公益组织的年运营费用都高。

高昂的成本把大多数草根环保公益组织挡在了法院门外。张伯驹介绍,新环保法出台以后,全国近700个有资格提起公益诉讼的环保机构中,两年来只有约20个实际提起了诉讼。

此前涉案金额最高的环境案件是一起赔偿金额达1.6亿元人民币的水污染案件,原告江苏省泰州市环保联合会胜诉,97万元的诉讼费被判给6位被告共同承担。这个案子被媒体称为“天价公益诉讼“,也给了后来的环保组织挑战高额赔偿案件的信心。

而常州毒地案的赔偿金额和诉讼费用是这个案子的两倍多。此案的上诉结果会极大影响环保组织在今后继续挑战大规模、损害严重的污染案件——污染危害越大,发起诉讼的成本和风险越高。环保组织进行公益诉讼的负担,是和土壤污染同样重要的话题。