在上月底召开的一次大型会议上,中国表示支持在南极地区建立海洋保护区。此举被认为是在这一问题上取得的一大进步并获得了广泛的赞誉,但要获得各国一致认同却非易事。

该会议由南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)组织并于10月30日结束。建立海洋保护区的目的是为了保护南极地区的鱼类资源,这里既是目前地球上生物多样性最为丰富的地区又是生态最脆弱的地区, 但会议未就建立南极海洋保护区(MPAs)达成一致。

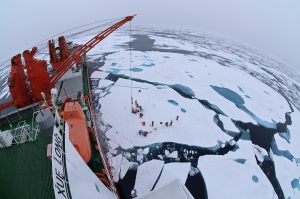

据法国新闻社(AFP)发布的一份报告称,中国在最后时刻表示将支持在罗斯海建立保护区。罗斯海被称为“人类最后的海洋”,这是地球上唯一一个保存完好的海洋生态系统地区。罗斯海海域面积150万平方公里,包括110万平方公里的“禁止捕鱼区”。然而,俄罗斯认为该地区应该允许捕鱼,这一计划最终搁浅。

与此同时,俄罗斯与中国都对南极海洋生物资源养护委员会提出的其他主要议案表示反对。澳大利亚、法国与欧盟则主张建立东南极保护区,该保护区分四个区域,覆盖面积100万平方公里。这些区域内允许在遵守相关环境保护规定的条件下开展有限的捕鱼和科研活动。

中国政府支持美国和新西兰提出的建立罗斯海保护区的提议,这一举动虽然被外界视为一大突破,但中国国内仍有许多人对保护区的概念存疑,认为这项提议可能会导致一些国家在南极地区划分势力范围。

近年来,在南极的公海设立海洋保护区成为南极治理的热点议题。支持建设海洋保护区的国家和NGO认为,海洋保护区是确保生态系统在气候变化和渔业压力面前韧性的重要手段;而持疑议的国家,其疑虑之一是,认为海洋保护区可能是提案国划分势力范围的手段。

学者中也有不少持相似的意见。中国学者丘君明确提出“海洋圈地运动”的提法,并把公海的海洋保护区包括在内。他认为,中国在这些海域有极其重要的现实利益和战略利益,“‘新海洋圈地运动’或限制我行使应得海洋权利,或蚕食我应得利益的空间,或遏制我发展分享利益的能力,对我分享海洋利益构成严重挑战,应妥善应对。”

无独有偶,俄罗斯极地专家Lukin在《俄罗斯目前的南极政策》一文中这样说:“考虑到有七个《南极条约》和《南极海洋生物资源养护公约》的签署国,包括英国、挪威、澳大利亚、新西兰、法国、阿根廷和智利,曾经对南极大陆提出过领土主张,俄罗斯无法不考虑这些国家通过设立海洋保护区,在南极区域强化地缘政治控制的潜在可能性。”

公海海洋保护区与历史上英国的圈地运动还真具有一定的可比性,只可惜丘君对于圈地运动的理解是错误的,而这种误解在中国很普遍。在英国的圈地,是把原有的有主的、但是允许平民有限放牧、采摘、砍柴的“公有地”圈起来,作为私人用田或牧场。也就是说该地的所有权没有发生变化,只是使用方式进行了调整,而平民的使用权被取消或购买了。其有三个特点:首先,产权没有变化,只是对使用权进行赎买,改变利用方式;其次,谈判赎买为主,武力驱赶为辅,基本平稳进行,没有造成社会动荡;第三,集约化的农作是生产力发展的必然趋势。从这三点上看,公海海洋保护区与这种圈地方式确实具有可比性:第一,海洋保护区不改变该海域的所有权状况;第二,海洋保护区通过和平协商设立;第三,过去失败的海洋管理,令加强海洋保护成为一种必然选择。

丘君把“圈地运动”定义为设立或者明确主权控制的过程,这与圈地运动不改变所有权结构的做法是不同的。真正对无主海洋进行控制权划分的,是《联合国海洋法公约》的谈判过程,这一公约的形成确立了200海里专属经济区的制度,实际上是广大发展中国家权利的一次大扩张。这反过来说明,在目前的多边体系下,国际制度的确立必须得到发展中国家的支持,对于发达国家而言,不但豪夺的时代已经过去,巧取的空间也很小了。

在南极公海通过设立保护区来划分势力范围,只是一种推测,例如丘君提到:“以此限制其他国家在该海域开展科学研究和资源勘探等活动,从而保持本国对该海域的认知优势,保护本国业已获得的利益”,就没有足够的证据。以目前的南极海洋保护区提案为例,首先从海洋保护区规制的对象是活动,并不针对个别国家,也不设立排他性的限制;其次,海洋保护区一般而言限制的是经济活动,并不限制科研活动,对具体活动的限制也是各国协商一致决定,并不存在某国的特权。所以说从制度上看,海洋保护区并无法起到限制别国科学发展的作用。这种无法证明的推测,对于在谈判中争取自己的利益没有什么帮助。而真正有帮助的是通过不断深入科学研究,提升国家在海洋问题上的话语权。事实上,历史上的海洋强国没有一个是通过以弱者地位换取优待而崛起的。

在公海设立保护区,是通过协商进行多边合作、实现利益共享,某一国家要在公海上设置任何强制性、排他性的规则,都是不可能的。

对公海海洋保护区的“圈地揣测”,反映出的还是一种“敌我思维”的惯性。我认为,对于公海这种已经在多边国际制度治理下的国际公域(还有海底、大气层、外层空间和天体),中国在制定相关战略的时候,要避免“敌我思维”,不需要先预设欧美的所有提案都是针对中国的,而要站在一个国际治理中的大国的高度来回应相关问题。这个高度意味着中国需要构建并公开自己在这一问题上的的国际秩序愿景;公开发表中国的核心利益所在;在参与治理过程中,既坚持自己的核心利益,又尊重公共利益。在气候变化问题的全球治理上,中国现在做得非常好,赢得了世界各国的赞誉。但这也非一夜之间形成的,中国的气候外交也走过“敌我思维”的阶段,后来领导层对气候变化问题的认识发生了变化,从“要我做”变成了“我要做”,才发生了这种喜人的改观。

翻译:郑方