在中国东海岸最繁忙的渔港舟山、象山,渔民谈论最多的话题除了“出海”之外,现在还有“上岸”。上岸搞旅游、上岸经营冷库,这些跟海打了一辈子交道的人越来越多地把目光投向了陆地,他们的未来在那里。仅浙江象山一地,从2015年开始的五年内,就有近400艘渔船要被拆解,向海洋无节制索取的时代似在落幕。

在越来越无法回避的渔业资源危机中,中国农业部终于在2016年12月推出了史上力度最大的捕捞业减产方案:要求全国海洋捕捞业在五年内减产近四分之一,从每年超过1300万吨退到1000万吨以下。

然而,时间往回倒退30年,中国还是一个捕捞能力低下的渔业小国,正在踌躇满志,满怀憧憬地准备打破经济体制桎梏,向大海进发。

中国近海渔业走过的这些年,似乎完美印证了英国渔业学家迈克尔·格雷厄姆(Michael Graham)早在1943年提出的 “渔业终极定律”(The Great Law of Fishing),即:不受限制的渔业必不能盈利。

开放海洋,摆脱饥饿

中国近海渔业的大发展源自上世纪70年代末邓小平主持的改革开放。

在引入市场经济机制前,渔业生产和农业一样完全按照政府的计划进行。浙江象山的退休渔民沈祥根回忆,60年代出海打鱼用的都是木船,渔船归村集体的公社所有,一个公社也就几艘。个人不允许投资渔船,捕捞的时间和计划,也由公社统一安排。

那时,中国近海的捕捞业规模完全无法和现在相比。据联合国粮农组织(UN Food and Agriculture Organization)统计,到70年代中期,中国的近海捕捞年产量还只有约300万吨,远低于农业部后来估算的800到1000万吨的最大可捕捞量。

从渔业生产规律的角度看,适当“移除”食物链顶端的大型食肉鱼类,会刺激和提高总体海洋生物量(biomass)的更新速度。处于僵化的公社经济体制中的中国,一方面处于食物短缺的之中,一方面却年复一年白白流失大量的食物资源。

[chinadialogue_image]

[/chinadialogue_image]

突飞猛进

据斯坦福大学粮食安全和环境中心研究员曹玲等人对中国渔业管理政策变迁的回顾,1985年国务院发布的五号文件和1986年颁布的《渔业法》成为中国海洋捕捞业的转折点。

其中,五号文件要求加快本国海域内的海洋渔业发展,鼓励渔船私有化,促进水产品的市场流通;而《渔业法》则以法律的形式明确,“国家鼓励、扶持外海和远洋捕捞业的发展,合理安排内水和近海捕捞力量。”

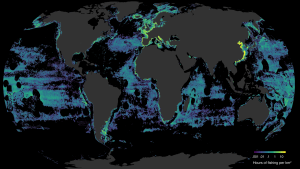

在法律和行政力量的鼓励之下,从图二可以看出,中国海洋渔船的产能(总功率数)和产量双双经历了一段为期约12年的连续增长。

但好景不长,1999年后,中国的海洋捕捞产能和产量逐渐分道扬镳,前者依旧保持着几乎一致的增长速度,而后者进入一个明显的平台期。换句话说,为了维持海洋捕捞量不下降,中国投入了越来越多的捕捞能力,而单位投入获得的产出则日渐下跌。

值得注意的是,据曹玲等人对渔获结构的观察,中国海洋渔获的质量和经济价值也在大幅下滑,从主要包含大型经济鱼类,变为80%都是小型低值鱼类,比如凤尾鱼、鲭鱼和竹荚鱼等。绿色和平的一份报告更是指出,海洋渔获中约三分之一甚至不具备人类食用的价值,只能勉强用于生产养殖饲料。

通过加大投入来保障产出,从某种意义上一直是中国解决粮食安全问题的基本思路。在陆地上,为了用地球7%的耕地养活20%的人口,中国成为了全球第一大农药和化肥生产和使用国。

但海洋捕捞与种植业不同,渔业投入的增加非但没有令海洋中的动物数量增加,反而导致了不少鱼种陷入过度开发的境地。

事实上,在1995年左右,也就是鼓励渔业私有化的五号文件出台后的第十个年头,中国的海洋捕捞量就超过了农业部估算的1000万吨最大可捕量,向着不可持续的方向一发不可收拾。

监管近海捕捞

几乎是在中国近海捕捞到达临界点的同时,中国政府也意识到了渔业资源过度开发的问题。从90年代中期开始,一系列渔业管理措施出台,并逐渐构成了迄今为止的中国近海渔业管理体系。

一,伏季休渔

从1995年起,渤海、黄海和东海渔区开始实行伏季休渔制度,在鱼类的关键生长和繁殖期,关停渔业生产,使鱼类等有足够的生长和繁殖时间。1999年南海渔区也开始实行该制度。

各地的休渔期也经历了从短到长的过程。2017年前,北纬12°以北的海区,休渔期一般从每年6月15日或7月1日开始,到9月中旬结束,历时2-3月,具体长度根据区域和作业类型略有不同。2017年后,中国开始实行“史上最严休渔期”,休渔期的起始日期被提前到5月1日,使得一些渔区的休渔期长达四个半月。

[chinadialogue_image]

[/chinadialogue_image]

二,渔具管理

从1979年就开始执行的对破坏性作业方式(炸鱼,毒鱼,电鱼等)的禁止性条例在2013年得到了加强。当年,农业部发布 “关于实施海洋捕捞准用渔具和过渡渔具最小网目尺寸制度的通告”,对渔网尺寸进行监管,规定 自2014年6月1日起,黄渤海、东海、南海三个海区全面实施该制度,并对十三种破坏性渔具(包括一些类型的拖网)进行禁止。

三,渔船管理

中国从1987年起就开始着手控制渔船数量以及控制主机功率(“双控”),重点压减老旧、木质渔船,禁止新造、进口将在中国管辖水域进行渔业生产的渔船。按渔业法规定,渔船均需要有效渔业船舶检验证书、渔业船舶登记证书和渔业捕捞许可证。2000年,农业部就曾在政令中提出海洋捕捞业 “负增长”的愿景。

根据曹玲等人的论文,2002年中国进一步控制捕捞业的投入规模,实施了渔船报废制度和回购计划,用补贴的方式鼓励渔民报废自己的年久渔船。此外,中国自2003年也开始实施渔民转产转业政策。

矛盾的燃油补贴

但不幸的是,这些政策的效力很快就被另一项威力更大的政策所掩盖。同样在2006年,中国开始对农业等各个民生生产领域实行燃油补贴,渔业捕捞也被涵盖其中。补贴依据的是渔船的功率大小和燃油使用量,并且在此后的10年里不断提高补贴额度。

燃油补贴意在解决这一问题,但却导致了其他后果。

到了今天,一些渔民已经形成了“补贴依赖症”,燃油补贴成为了其收益的大头。一次性的渔船报废补贴无法与动辄每年数十万的燃油补贴相比,于是,燃油费用占成本大头的海洋捕捞业非但没有受到打压,反而顺势继续扩张。

生态文明拯救海洋?

不过,随着习近平的“生态文明”理念从陆地延展至海洋,这种扩张态势很可能终将受到遏制。如果说邓小平将经济发展变成了整个中国的重心,那么习近平正在试图把生态环境的重要性拔到同样的高度。

建设生态文明的宗旨甚至动摇了实施多年的渔业燃油补贴政策。2015年,财政部、农业部承认,自2006年以来的渔业油价补贴政策覆盖面广、规模大、持续时间长,扭曲了价格信号,与渔民“减船转产”的政策不相适应。中央政府宣布开始逐年减少燃油补贴,其目标是争取到2019年将补贴降低到高峰2014年的40%,并推动更多的渔民逐步退出捕捞业。

在渔业管理的技术层面,中国也在试图实现突破,向着更为科学、精细的渔业管理体系发展。例如,在渔业发达的浙江,2014年发布了全国首个《重要海洋渔业资源可捕规格及幼鱼比例》省级地方标准,对18种主要鱼类的最小可捕捞规格做出了规定。浙江和山东也已开始试点分别针对三疣梭子蟹和海蜇的限额捕捞。而渔业十三五规划中更是提出,中国沿海的11个省份到2020年都必须开展至少一个限额捕捞试点。尽管来得有点晚,但这些项目将积累宝贵的数据,为实施早在2000年《渔业法》修正案就提出的“捕捞限额制度”迈出第一步。

中国近海渔业的可持续性对于其远洋渔业产业的全球足迹也将带来深远影响。这两者的关系就像跷跷板一样,近海资源的衰退在很大程度上催生了远洋渔业的快速扩张。因此,如果近海过度捕捞状况得到改善,也将有助于疏解远洋渔业产能过剩的问题。目前中国拥有全球最庞大的远洋船队,渔船数量约2600艘。

如果说中国近海渔业三十年的起伏留下了什么教训,那很可能就是:粗放的、缺乏执行力的政策必定无法阻止渔业资源的衰退。知易行难,中国只有把所有曾经想做但没有做到的工作都一一践行,才有可能扭转局面。

而如今,拥有全世界最大水产养殖业的中国,是否有能力在不影响粮食安全的前提下,实现渔业的再一次转型?

作者感谢刘黎君对本文的调研作出的贡献