今年1月,在罗马举行的联合国粮农组织(FAO)的一次会议上,来自世界各地的科学家们讨论了是否需要将又一种鲨鱼列入“华盛顿公约”(CITES)的贸易管制名录,却因证据不足而作罢。

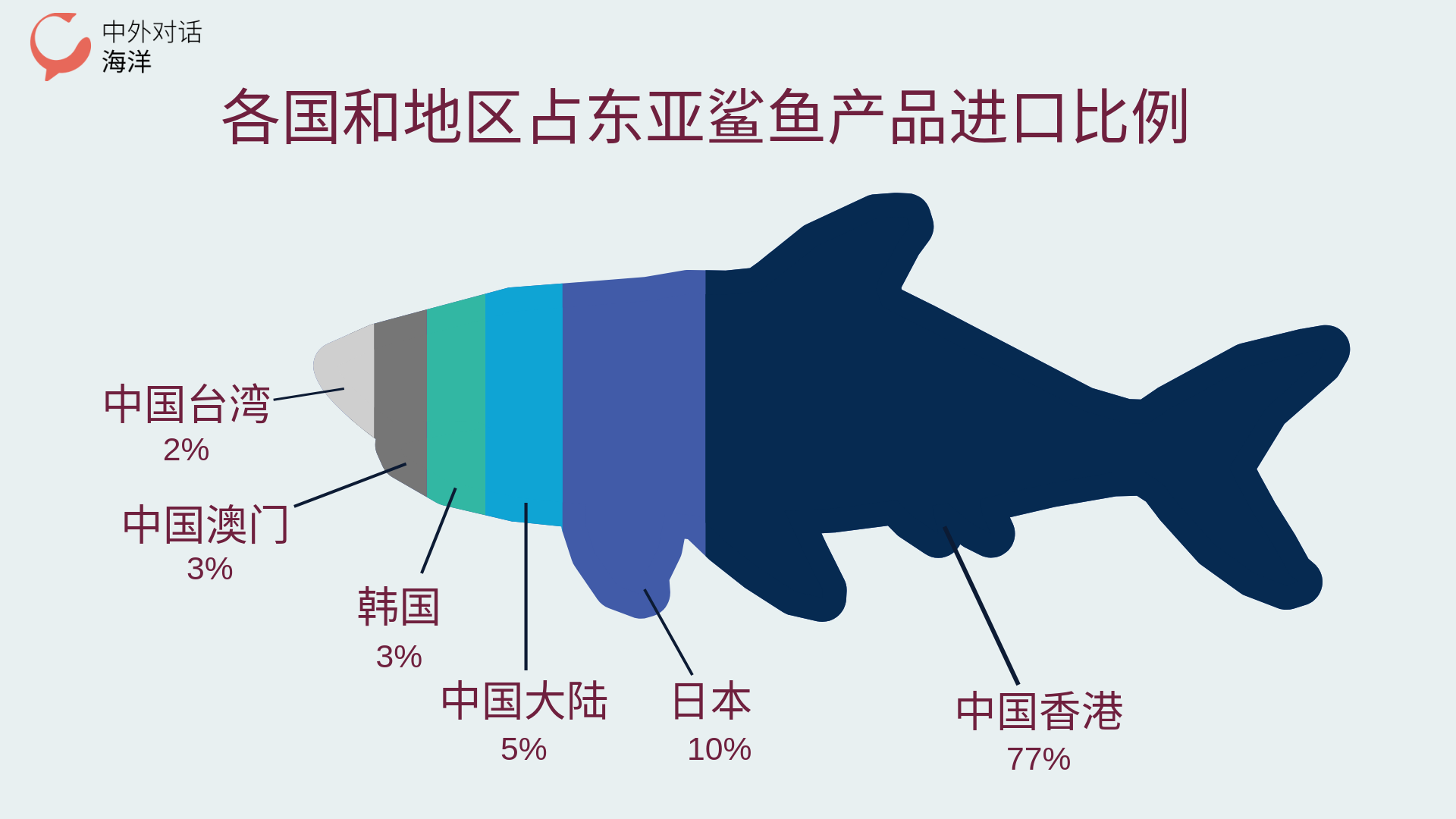

但会议结果难以否定鲨鱼生存普遍受到威胁的处境。作为一种传统美味,全世界有一半被消费的鲨鱼鱼翅,或者最终消失在香港这个弹丸之地,或者在这里停上一段时间,随后去往最终的目的地。这些鱼翅,大多来自易危甚至濒危的鲨鱼种群。3月底,“中外对话海洋”在香港这个全球海洋濒危物种贸易枢纽之地举办研讨会,探讨濒危海洋物种保护之道。

会上,专家认为推动物种加入CITES名录只是第一步。要实现对物种的有效保护,还需要更多贸易相关环节的有效协作。

海洋生物进入“抢救名单”

CITES是管制濒危物种跨境贸易的国际公约,于1975年生效。它的三个附录,列入了因受贸易威胁需要专门跨境贸易管制的物种,其中附录一物种完全禁止国际贸易。

海洋物种在CITES框架下受到管制是相对近期的事。除了石首鱼等在1975年第一批列入的物种,直到2002年,在CITES公约生效二十多年后,才有新的海洋物种海马被列入,更多的海洋物种要到2010年之后才会被CITES和各国关注到。

消费与贸易是很多海洋物种逃不过的劫,苏眉鱼等物种就被“吃”进了CITES名录。 按照CITES流程,原产国如果认为某物种已经符合进入CITES名录的条件,并需要他国协助限制其国际贸易,就可提出提案。随后,相关科学家将会对贸易是否真的威胁到该物种的野外存续进行评估,并在缔约方大会(COP)上对提案进行表决。

香港大学生物科学学院教授薛雯琦(Yvonne Sadovy)认为,将受威胁物种加入CITES公约名录,限制其贸易,对该物种保护十分重要。薛雯琦研究海洋生物已有数十年,她主要研究的珊瑚礁鱼类有不少面临过度捕捞的威胁。

不过,即便一个物种种群在持续减少,

不过现在情况也在改变。薛雯琦说,

而在中国,“除了列入国家野生动物保护名录的物种,其他的水生物种都是在《渔业法》下作为经济性资源进行管理的,“曾岩说。中国《渔业法》现有版本中没有要求对上岸渔获进行登记,导致根本无法确认某些鱼类的存量,更无法进行可持续管理。“很多发展中国家在管理这块资源方面存在很大挑战,因为这涉及到很多渔民的生计,” 薛雯琦说。

[chinadialogue_image]

[/chinadialogue_image]

执法难题

一个物种进入了CITES名录,是不是就进入了执法者的雷达范围?理论上是这样的,因为按规定接受CITES管制的物种进出口,受到进出口国家严格的管制。但这仍难挡非法贩运。

“大概只有10%(甚至更少)的非法贩运会被罚没或截获。”ADM Capital基金会(ADM Capital Foundation)环境项目主任古素芬(Sophie Le Clue)介绍说。那些“过关”的非法商品,有些是没有被发现,有些则是没有被认出来。

走私方法多样,其中有几个问题比较难处理。一种是运输公司本身并不知道运输的是走私品,而无法协助管理部门执法,另一种是假借其他合规商品名义运输非法商品,这在集装箱运输中最为常见。至于借助小型渔船绕过正规口岸上岸,就更难监管了。

被非法贩运的物种活体或物种制品,有一部分通过肉眼可以识别它是否来自一个被管制的物种,有一些则无法识别,其中就包括各种各样的鱼翅——“你也许能用肉眼识别它们的成体,但是不同的幼体很难识别。”古素芬说。

还有不少走私品比鱼翅更难识别,例如鲸鱼牙齿、海龟壳制品、干鱼鳔、以及干鱼鳃,通常对执法人员来说,都需要借助专门技术来来识别。曾岩和同事曾经花了很大的力气,去识别膨鱼鳃。

膨鱼鳃是蝠鲼的鱼鳃干品,在亚洲部分地区有将其入药的民间习俗,用于治疗麻疹、乳汁稀少等。2012年CITES提案要保护前口蝠鲼,并指出其主要贸易地在中国。由于它没有载入中国药典,中国协助履约的研究人员也对其了解不多。为了给执法人员进行培训,他们到市场上采购了200多个样品,通过形态结构判断、DNA检测、并借助电脑分析判断特定种的特征,帮助执法人员判断哪些鱼鳃来自需要管制的蝠鲼。

另外,执法力度的不同也会影响贸易路径。贩卖价值约两百万的石首鱼鱼鳔,在中国内地判刑高达八年,而类似案件在香港最高刑期不超过两年。量刑差异,会让一些不法之徒选择避重就轻,走风险更小的地方走私。“只要堵上一个法律漏洞,就可以解决很大的问题。”香港大学法学院副教授韦凯雯(Amanda Whitfort)说。

[chinadialogue_image]

[/chinadialogue_image]

根本问题

由于履约不到位,很多CITES名录中的物种仍然在减少。例如墨西哥加州湾的石首鱼,虽然从上世纪七十年代就列入了附录一,仍然持续减少,导致其最大兼捕受害者——同样生活在加湾的小头鼠海豚现在只剩下不到30头,濒临灭绝。

一直帮深圳海关鉴定走私品的汕头大学海洋生物学郑锐强博士认为海关执法不是问题的终极解决方案。因为事情一直在变,包括执法的对象都可能发生变化。“有海关人员透露,象牙贸易被禁止之后,在海关查到的鲸鱼牙齿突然多起来了。”郑锐强说。

这不是孤例。BLOOM Association香港分部海洋项目总监佘国豪(Stan Shea)参与的一份调查发现,香港鱼翅消费经过多年环保倡议开始下降后,许多消费者认为可以把花胶、海参等纳入到宴席菜单中替代鱼翅。花胶(即一些鱼类的鱼鳔干制品)和海参,都同样存在濒危物种贸易问题,不过很多消费者并不知道。他们可能也不知道,为了满足亚洲市场的花胶需求,远在东非肯尼亚维多利亚湖的尼罗河鲈鱼现在也面临过度捕捞的威胁。

曾岩认为一种被管制的物种有替代品是正常的,但比起一个接一个地追着保护特定种群,更应该关注贸易和消费的根本目标——什么样的需求是合理的和可持续的。“我们需要的是更大层面的策略和框架,找到渔业和可持续保护之间的平衡点,找到更合理的解决方案。”她说。

“很多时候,大家认为中国几百年上千年的饮食偏好没有办法改变,但我觉得并不是这样的。” 悉尼科技大学传播学院副教授迈克尔.法比尼(Michael Fabinyi)发现,不论是关税政策,还是市场宣传,或者人为造势,都可能会影响到一些海鲜的消费,比如中国政府的反腐行动就使得北京市场奢侈海鲜消费显著下降。

佘国豪认为,是文化决定了我们会吃什么,也决定了我们的未来。‘年年有鱼’是中国人的文化。“我不希望我们这一代被后人记住,是因为我们把鱼都吃光了。”他说。