2011年12月28日,我在浙江舟山登上了 “29号渔船”,开始了为期两个月的远洋渔业生活。我的目的是用镜头记录下这对于岸上的人们来说陌生的行业和一群以此为生的人。

远洋渔业是世界上最危险的职业之一。被称作“风暴”的渔汛,可以随时把渔船吞没;冷冻舱里冻得硬梆梆的金枪鱼可以像石块一样把人砸伤;鱼线突然绷断反抽回来,可以把水手的眼睛打瞎。与我一同度过了这60天的船员们,在后来的航程里,有的失去了左眼,有的则因为意外,再也没能回家。

这艘渔船从中国浙江舟山出发,一路东行,直至位于太平洋中心的渔场,开始捕捞作业,整个航程长达两年。

近海无鱼,远洋搏命

出发前,我进行了为期三个多月的培训、体检和考试后,揣着《中华人民共和国海员证》,才有资格以船员的身份登上了船长庄军带领的这艘金枪鱼延绳钓船。船上共有15名船员,分别来自浙江、江苏、山东、河南、四川、云南等地。他们都要随着这条远洋船在公海工作两年后才能回国。

如果可以选,渔船不会走这么远。我们出发的浙江舟山,曾是中国四大渔场之一。现在鱼获已经大大减少了。这里曾有16种鱼最高年产量超过十万吨,如今只剩下8种。

除了鱼量减少,海洋污染、沿海工业侵占海域,都让近海的捕捞变得越来越困难。目前,整个舟山渔场管线密布、航线纵横。中国与邻国日本和韩国实施渔业划界,也影响了渔民的捕捞范围。要继续向海讨生活,面前就只有一条路:去更远的海。在大量的影像或文字资料中,海都是唯美和浪漫的代名词。小说《老人与海》虽然描述的是人类与大海搏斗的故事,也让人充满了对海洋的那种彪悍之美的向往。然而当渔船驶出舟山港,理想和现实的差距渐渐拉开。

克服晕船

延绳钓的方法,是从船上放出一根长达一百公里的干线于海中,上面隔一定间距系有支线和浮子,借助浮子的浮力使支线上的鱼饵悬浮在一定深度的水中,诱引鱼上钩。

远洋延绳钓渔船的主要作业就是放线和收线,为了船体运行灵活,船身长度都在40米左右。如果海上稍有风浪,船体就会摇晃得很厉害。晕船,是要克服的第一道关。

我在出发前为晕船做了充分准备,买了朋友推荐的最贵的晕船药,10元一颗。但我连吃了两颗药后,还是倒下了,吐得一嘴药味,苦不堪言,躺在床上头疼欲裂,无法入睡,时而听见下铺晕船最严重的小厨师嘟囔着“让我死了算了……”

第三天,风浪小了很多。船长强行命令全体船员起床,站到甲板上去吹海风。他用自己20年的航海经验告诉大家:“毅力是克服晕船的唯一良药。吃了东西,吐了,那就再吃……但如果你一直躺着,就只会一直晕船下去。”

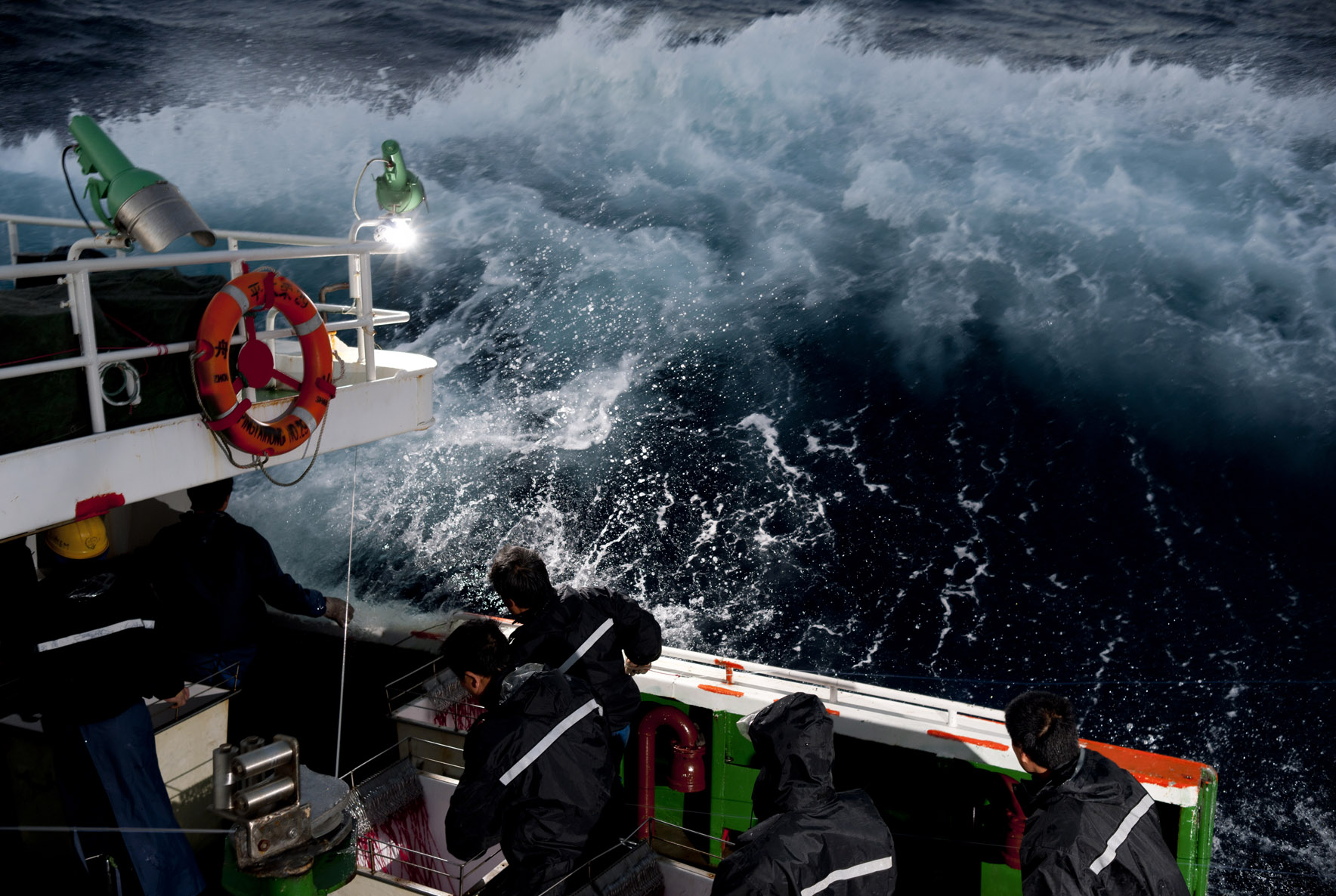

迎战风暴

对风暴的恐惧是要度过的第二道坎。

“29号渔船”是一艘先进的远洋捕捞船。每天,船上都能收到岸上发来的天气传真,但海上的气候瞬息万变,船经常会受到小范围低气压风暴的突袭,有时局部最大风力达11级左右,浪高在3米以上。船长发现风暴会微调航向尽量躲开,但如果在收线起鱼过程中遇到风暴,就只能硬着头皮应战。

夜深时,船仓外伸手不见五指,呼啸的海风夹杂在孤单的马达轰鸣声中,听起来格外恐怖,海浪一声声打在甲板、船身、甚至船顶上,海水倾泄而下,冲进房间。房里的物品因为船摇晃的幅度太大而东倒西歪,像遭遇地震一样,桌椅从房间的这个角落滑过去,再滑回来……我裹着被子,手脚紧紧抵在床沿的挡板上,以免摔下去。

几天后,大家渐渐习惯了偶尔光顾的小风暴,但如厕又成了新问题。开始10天,我每每一进厕所,发现蹲都蹲不踏实,立刻“便意”全无。后来,我也慢慢总结出,上厕所要选风平浪静的日子。

守着海鲜挨饿

没出过海的朋友想象的海上生活是这样的:吃海鲜,吹海风,晒日光浴,天天像在夏威夷度假。而我在船上两个月的生活常态却是,没有淡水洗澡,饥饿时刻相随。

渔场的鱼很多,但延绳钓船不像拉网作业船,一网上来,蟹虾鱼贝什么都有。

最多的一天,船上能钓到两百多条金枪鱼。生鱼片敞开供应,很美味,像嫩牛肉一样,入口即化。可我嚼在嘴里,眼前就会出现这些船员在甲板上被海水冲刷、被汗水和血水浸泡的场景。我不忍吃这些来之不易的渔获,他们要靠这些去换取一家人的生存。

船上的伙食让我直到离开也没能习惯。在颠簸的渔船厨房里,“熟了”是衡量饭菜的最高标准。我常常会在后半夜偷偷跑去厨房找点白糖冲开水喝,这样比较耐饿。偶尔会有其它船员接济我几包方便面,但次数多了,我就不好意思了,他们自己带的方便面要维持更长的时间。

告别与家书

我原计划跟船漂流半年,待渔船中途停靠到海岛,再联系船只回国。但恰好有一艘转运船要与我们的船交接货物,因此我有机会跟着转运船提前回国,结束这趟远洋渔业之旅。

回到岸上,我的朋友们看了我之后,都觉得我像蹲了十年监狱。遥想当时还在海上飘荡的船员们,我心想,两年后再见,他们会是什么样呢?

有时船员会转移到别的船只上去。海上无风都有三尺浪,船员海上转移,都是用吊机的。在海上漂泊两个月之后,我跟着运输船,捎带着几封船员们的家书,启程回家了。当我离开“29渔船”远洋捕捞船时,还捎带了几封家书。彼时,船员们希望我把在海上给他们拍的照片印出来附在信中寄给家人,对选照片的要求是:“不要太危险太辛苦的,要笑的。”

在和船长庄军一起相处的这些日子里,我们聊得最多的就是生活状态。我们常常也会为所谓的理想产生一些争论。比如,捕鱼,怎样的捕捞是合理而可持续的?比如,挣钱挣多少,才是最满意的?

如果不是生活所迫,没有人愿意出海。距离上次出海不过四个月的庄军不止一次说过:“能上山,莫下海。”这也是这位远洋渔船船长最后送我时说的话。

李颀拯记录中国渔业和渔民的摄影集《怒海谋生》,刚刚由浙江摄影出版社出版。