荒凉的阿拉斯加东北部,这里的村民们面临着一次艰难的旅程。海冰和永久冻土正在融化,这里不再宜人适居,洪水和侵蚀使万物凋零。

沿岸这些历史悠久的社区还保留着古老名字,比如尤纳拉克利特、戈勒文和特勒,对他们来说,气候变化的压迫感是如此巨大而真切。过去五十年里,这里的温度上升是世界平均速度的两倍。由于政府干预未能消除气候变化的因素,十二个土著群体决定离开,更多的人可能也会这样。

因气候被迫迁移的并非只有他们。类似的地方还有很多:沙赫尔的妇女每天要走25公里去打水,马朱罗环礁的高水位大潮越来越频繁,越来越猛烈,卷走了房屋,淹没了道路,气候变化正在挑战着人类家园的耐久性。从长期来说,许多人必须适应,或者到别处寻找新的生路。

认识到气候变化规模将变得越来越大,一个国际律师网络正在起草一个条约,确保对易受害人群的帮助。

这一活动是在联合国体制外进行的,根据这个提议中的《气候变化移民公约》,富国将同意向穷国提供资金,助其改建房屋,让人们尽可能延长居住时间,或者有计划地将受灾社区逐渐迁移到别处。“公约”还将设置一个框架,以便对更加令人担忧的问题——那些被上升的海平面完全吞没的国家——从长计议。重要的是,这一条约并未要求签署国承诺接受别处的气候难民。

条约草案将于今年内完成,之后起草团队将会开始劝说各国签署加入。

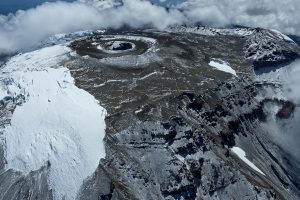

随着专家们纷纷展开开始分析研究海平面上升、沙漠化、冰川湖崩决等气候变化对人类的影响,过去五年中,气候移民已经引起人们越来越浓厚的兴趣。专家们对于移民规模的预期相差很大,少的有几千万,多的则象牛津学者诺尔曼·迈尔斯所说的到2050年将达到2.5亿(占世界总人口的三1/36)。但无论如何,人们正慢慢对气候移民的可能影响形成更清晰的认识。

海平面的上升即将导致太平洋岛国从地图上消失,这个戏剧性的命运毫不意外地成为头条新闻,但如今学者们强调说,大部分气候移民活动都发生在各国境内,真正跨国界迁移的人屈指可数。联合国环境规划署(UNDP)2007年的一份报告指出:“所谓沿海农民被迫收拾家当迁移到一个富国的情况绝非典型,而是把情况过于简单化了。”气候移民的多数负担要由当地来承担。

然而,这并没有让气候移民变成一个容易解决的问题。随着移民带来更加尖锐的土地和水源竞争,很有可能会爆发冲突。对此力有不逮的穷国的政府,将不得不想方设法保护或者另行安置那些易受危害的社区。而且,对那些全部国土都不宜居住的国家来说,国民们必须找到愿意收留他们的别国。这就引发了一系列棘手的法律问题:一个已经被淹没在水下的“国家”还是国家吗?它的渔业权怎么办?其国民的法律地位又将如何?

气候移民条约

那么,一项国际条约对此有什么帮助呢?澳大利亚航空法律师戴维·霍奇金森是条约起草工作的负责人。他说,要点在于气候移民是一个全球性问题,尽管大部分移民并没有跨出国界,但其影响却是跨国界的。他说,“气候变化移民会以这样那样的方式影响到每个国家”,有的是因为国内发生了移民活动,还有的则是被要求掏钱去帮助其他国家。

霍奇金森说,现有的气候和难民法律不足以解决这些移民的问题。他还说,尽管人们正在为此做一些“零星的努力”,比如研究者们正在帮助阿拉斯加社区制定移民安置计划,但还需要做一些更具组织性的工作。简言之,世界需要开始就气候移民问题进行讨论了。

但这样的工作不是已经在做了吗?富国向穷国提供用于适应气候变化资金,已经成为联合国谈判的一部分,而且发达国家已经承诺到2020年提供1000亿美元用于减缓和适应气候变化。那为何还要另起炉灶呢?

对霍奇金斯的团队来说,在气候移民这个范围较窄的问题上形成一个条约,代表着有机会打破僵局、在更广泛的气候变化议题上达成协议。他说:“我们承认制定条约这件事本来就很困难,气候变化方面的条约尤其难。但是我确实认为前进的一个办法就是将问题分成小块,多少会让它更好办一些。”

尽管他的话没错,而且事实证明他的团队在气候移民上的努力比联合国更雄心勃勃(同时也更麻烦)的气候谈判进程更有成果,但前方仍然存在着严峻的挑战。

第一个挑战就是广泛的人类福祉问题。因为气候移民牵涉到大量人口要离开长期生活的家园,寻找新的居住地。如何能够在不影响其他人领土权的前提下实现这一点?

第二个挑战是,这会带来一定的风险,让各国政府用气候变化的借口移走他们想要迁移的国民,或者只是让他们作出糟糕的决策。比如,中国西部有大批牧民在气候变化的名义下被迁出草原,即所谓的“生态移民”。这些牧民滞留在城市,没有生计,也没有社交网络,而此举对草原保护的效果微乎其微。

霍奇金斯爽快地承认,他的条约在这些问题面前的作用是有限的。他说:“我确定各国政府会作出此类决策,我也确定在某些情况下,气候变化会被当作一个借口来达到与气候变化无关的目的。这一点没有疑问,但会产生问题,一些靠条约无法避免的问题。”

资金问题

然而,最大的挑战或许还要数资金问题。发达国家关于“适应基金”的承诺远未能兑现,而且本国气候成本的不断升高也会让它们为别国气候移民提供资助的热情大减。根据灾害分析机构Eqecat公司的数据,单是飓风“桑迪”就给美国造成了高达500亿美元的损失,而且据预测,极端天气事件还会增加。在这种情况下,要说服各国掏出比过去更多的钱来帮助别国应对气候变化,恐怕很难办到。

霍奇金斯说:“在这一点上,有时我们很难不对整个气候变化问题的前景感到悲观。总的来说情况可能是这样的:尽管气候变化是一个全球性问题,但各国都从自身利益出发用更狭隘的方式来处理,只顾及自己的国民,这是完全可以理解的。这种做法的结果也是可以理解的,但可能会非常危险。”

不过,气候移民对话的一个方面让霍奇金斯感到高兴。与气候变化减缓目标、清洁发展机制(CDM)和气候变化讨论中其他更加“理性”的方面不同,移民是一个更容易描述和领会的问题。“人们能够理解它,因为我们都有家。所谓气候移民,就是被迫迁移的家庭,和需要新家的人们。这是一个非常‘人性’的问题。根据我做律师的经验,当人们直觉地理解一个问题时,就会有助于找到解决之道。”

挑战还不止于此。作为一名航空领域的律师,霍奇金斯把气候变化融入了他的职业生涯,在这里他亲眼目睹了关于航空排放立法的所有“死结”。其中最好的例子就是最近欧盟企图将国际航班纳入其碳排放交易体系的尝试遇阻。在谈了一会儿这方面的困难后,他的声音变得明快起来:“哈,气候移民毕竟不会有这么困难。”

翻译:奇芳