云南省的水电建设风波再起。

位于云南省红河干流的戛洒江一级水电站因威胁到濒危物种绿孔雀最后一片完整的栖息地,被民间环保组织告上法庭,要求立即停止水电建设,并消除对于沿岸珍稀野生动植物的威胁。该案已于今年8月开庭。

中国西南边陲的云南省境内河网密布,湄公河、红河、萨尔温江等众多国际河流的上游干流均流经该省。这些大江大河干流海拔落差大,水能资源丰富;同时,由于地缘政治、生态影响以及库区移民等诸多问题,大规模的水电开发也一直饱受争议。

作为中国第一例濒危野生动物保护“预防性”环境公益诉讼,案件凸显了水电建设进入“下半场”后的生态风险。

最后的栖息地vs. 37亿的水电站

曾经在中国广泛分布的绿孔雀(Pavo muticus),因其周身羽毛可随光线角度不同呈现从翠绿、蓝绿、到古铜、金黄的金属光泽,而被云南傣族人民称为“金孔雀”。

2009年,世界自然保护联盟(IUCN)红色名录将绿孔雀的保护等级上调为濒危(EN),而在2017年5月发布的《云南省生物物种红色名录(2017版)》中,绿孔雀被列为极危物种。

栖息地破坏是绿孔雀消失的重要原因。热带季雨林(Tropical Dry Deciduous Forest)的宽阔河谷作为绿孔雀的理想生境近年来持续缩小,取而代之的,是橡胶、茶叶、咖啡、香蕉、芒果等热带经济作物。

根据云南昆明学院生命科学与技术系副教授孔德军、中国科学院昆明动物研究所研究员杨晓君等在国际期刊《鸟类研究》上发表的最新研究,绿孔雀在中国60%的分布区消失。至上世纪九十年代,中国境内仅在云南省有分布,种群数量估计为800-1100只。而目前,据孔德军估计,中国绿孔雀种群数量不足500只。

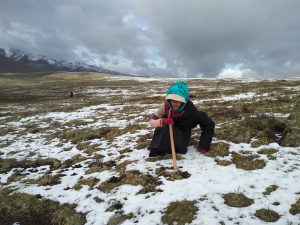

野性中国团队拍摄到的绿孔雀。(图片来源:奚志农 / 野性中国)

梯级水电建设也在不断压缩绿孔雀的生存空间。随着澜沧江流域梯级电站纷纷建成蓄水,大片热带季雨林被淹没。而位于红河中上游的戛洒江、石羊江、礼社江、和支流绿汁江、小江河河谷就成了绿孔雀目前在中国最大、也是最为完整的栖息地及其基因流动的重要通道。

总投资37亿元的戛洒江水电站装机容量27万千瓦(270MW),坝址位于云南省玉溪市新平县境内。大坝建成蓄水后,将在上游形成大片淹没区,绿孔雀的核心分布区——楚雄彝族自治州双柏县和玉溪市新平县都处于淹没区域内。

鉴于水电站对绿孔雀等珍稀濒危野生动植物以及热带季雨林重大的环境损害风险,2017年7月,中国民间环保组织自然之友向水电建设单位——中国水电顾问集团新平开发有限公司和环评单位——中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提起了环境公益诉讼,要求被告立即停止该水电站建设,不得截流蓄水,不得对该水电站淹没区域植被进行砍伐。

诉讼提起后,戛洒江水电站在压力之下暂停施工。

今年8月,案件正式开庭审理。自然之友总干事张伯驹告诉中外对话:“我们的诉讼请求简单明确,不涉及到任何经济赔偿,就是停止侵害、消除威胁、不得开工重建。”

物种保护与“落后的发展观”

案件将物种保护和云南省水电开发的矛盾再次推到前台。反对者认为,戛洒江水电站的建设代表的是一种“陈旧的发展观”。

北京镜朗生态科技首席科学家闻丞博士表示,云南省的生物多样性保护制度和方法创新是走在全国前列的,以绿孔雀保护为例,云南省林业厅出资建立了四处小型保护区,覆盖了红河流域半数以上的绿孔雀群体。

2018年9月,云南省人大通过了《云南省生物多样性保护条例》,是全国首个保护生物多样性的地方性法规。此前,云南省分别在2016年、2017年、2018年在全国率先发布了生物物种名录、生物物种红色名录和生态系统名录,条例意味着这些经验和做法将以地方性法规的方式予以确立和规范。

张伯驹认为,戛洒江水电站的建设可能损害云南在生物多样性保护上取得的成绩,而从发展的角度看,电站的促进作用也有限。

据张伯驹介绍,戛洒江一级水电站与两家矿业公司——大红山铜矿、大红山铁矿——签署了大用户直供电意向协议。按照该协议的内容,戛洒江一级水电站98%的用电量会供这两家矿业公司使用。

这意味着,水电站基本将专门服务矿业公司。

云南省深山深谷,电网架设困难,本地的民用电力需求有限。为消纳电站电力,地方多选择引进高污染、高耗能产业。张伯驹表示,这是一种“过时的,为了建设而建设”的行为。

实际上,水电站所在的玉溪市新平县对于当地发展路径也有别的想法。新平和双柏地方政府都在官方政策中强调绿色发展思路,以吸引更多生态旅游及相关产业的进入。水电站加矿业这样传统的发展思路正受到挑战。

国内顶尖的漂流专家冯春就指出,当地生态漂流的资源非常丰富,是值得挖掘的绿色产业。

水电建设“下半场”

在电力需求整体趋缓的大形势下,窝电弃水的情况相当普遍,水电建设的经济收益也难以得到保障。根据云南电网统计,2016年云南省省内电力需求约为1000亿千瓦时,外送电量约900亿千瓦时,总计需求约2000亿千瓦时,而到2016年底,云南省的总发电能力已超过3000亿千瓦时。

上网的限制以及受控的上网电价使得云南省水电投资面临亏损的困境,2016年7月,云南省政府叫停了25万千瓦以下中小水电站的开发,已建成的中小水电站也不再扩容。

多年高强度开发之后,可供进一步开发的区域生态环境风险凸现。

云南省政府文件指出:“全省中小水电资源开发率已超过80%,尚未开发的水能资源大多位于生态环境敏感区,少数区域已建电站生态环保问题突出”。地方政府已经走到了一个必须重新审视水电开发的生态代价的时刻。

命运未定

“所有一切保护工作的前提,是全面且无限期的停止戛洒江水电站工程的建设,也包括清理和拆除绿孔雀分布区内其他现有的小水电站”,张伯驹表示。

8月开庭后,案件依然面临诸多不确定因素。其中一个重要因素是官方对严厉的环保措施的态度变化。因前期环保执法过于严厉,中国中央政府近期对部分措施进行了“软化”。在这样的背景下,争议中的湖南省南岳衡山国家级自然保护区内的8处小水电被要求落实生态补偿,而非强制拆除。这种处置方式有可能在云南复制。中外对话了解到,在8月的庭审中,诉讼双方争论的一个焦点是到底停建水电站,还是由建设方出资加强生态保护。

不过,“野性中国”的创始人奚志农认为,当下中国“生态文明建设”依然是关键词,对于已经停工的戛洒江水电站,很难想象法院会下达准许开工重建的判决。

张伯驹认为,社会组织行使公益诉讼等法律权利,使得商业资本和行政审批部门都要更加审慎的应对生物多样性热点地区的开发。诉讼会倒逼项目建设方在选址和可行性评估上做得更加仔细。

不得不提到的是,当地仍是国家级贫困县,而改善人居条件、促进地方经济发展仍是当务之急。北京市朝阳区永续全球环境研究所(GEI)生态保护专家彭奎认为,最大的问题还在于如何解决当地社区的生存与可持续发展。保护珍稀动植物、确立生态红线、建立国家公园等种种手段,在保护自然生态系统的同时,能否支撑当地人的实际发展需求,如何安排处理人地关系 ,才是长期而言决定保护成败的关键,从根本上决定了保护的力量能否抗衡开发的冲动。