“绿氨”的生产成本显著高于传统工艺,因为它依赖绿色氢气和稳定的可再生能源供应。尽管部分外国买家已表示愿意向中国企业支付“绿色溢价”,但在全球范围内,随着需求疲软和成本上升,许多绿氢项目已被迫取消。中国也存在同样的问题,不少项目仅停留在纸面阶段。

对话地球采访的专家表示,生产农业肥料的氨买家普遍不愿支付溢价,但全球航运业减排压力日益增大,对绿氨的需求很可能会增长。此外,若中国碳市场能扩展至化工行业,将有助于提升绿氨的经济可行性。

中国大力推动绿色氨生产

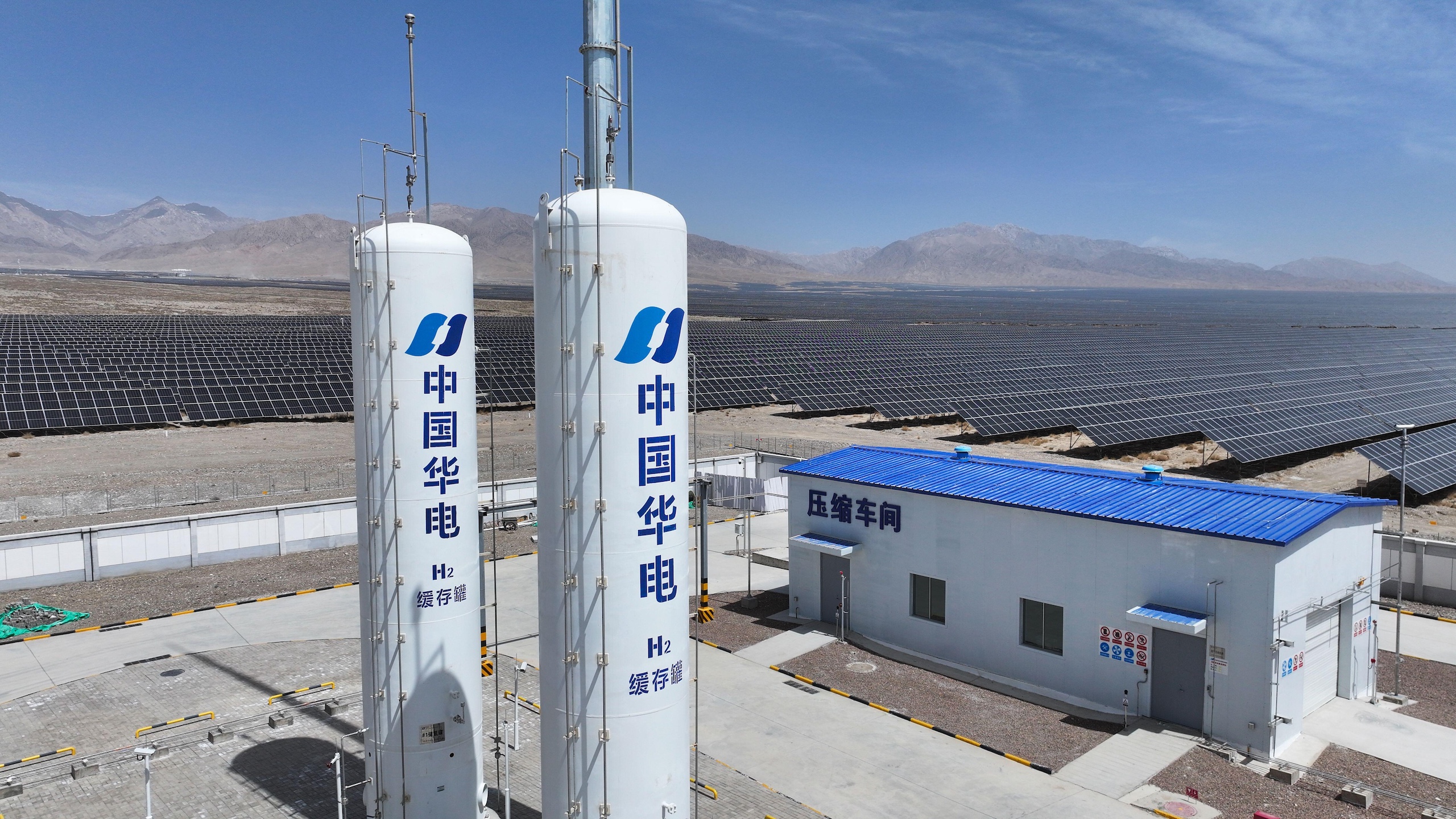

7月8日,远景能源的绿色氢氨一体化项目在内蒙古赤峰正式投产,项目一期年产32万吨绿色合成氨。央视网评论说,该项目标志着中国的绿色氢氨产业从示范探索迈入规模化商业运营的新阶段。

在“双碳”要求下,中国近年来正积极推进合成氨行业的低碳转型。赤峰项目投产后不到一个月时间,国家电投在吉林省大安市的绿氢氨项目也正式投产,可年产绿氨18万吨。

根据落基山研究所(Rocky Mountain Institute,简称RMI)向对话地球提供的数据,截至2024年底,中国已规划并处于不同建设阶段的绿氨项目近百个,总产能约2000万吨,占全球48%,居世界首位。

合成氨是重要的基础化工产品,全球70%以上的合成氨用于生产氮肥。由可再生能源制成的绿氨可以作为绿色燃料或者储氢载体。相较于氢,氨更易于液化,且可利用现有的储运设施。作为燃料使用时,绿氨几乎不产生二氧化碳,因此在推动能源转型和应对气候变化方面能够发挥着重要作用。

RMI常务董事兼北京代表处首席代表李婷告诉对话地球,中国的绿氨产业已具备“规模化雏形”,但尚未到达“拐点”。当前阶段更像是一场“关键一役”——能否在这一阶段形成示范效应、打通上下游协同,将决定绿氨能否真正迈入规模化、商业化发展的快车道。

绿氨的成本

中国是全球最大的合成氨生产国和消费国。2024年,中国合成氨产量为7307.7万吨,其中煤制氨(“棕氨”)占比78%。2020年中国合成氨行业碳排放量达2.2亿吨/年,约占全国碳排放总量的2.2%。

合成氨生产的碳排放主要取决于氢气来源与电力结构。正如氢被分为通过化石燃料燃烧产生的灰氢、在灰氢的基础上使用碳捕集与封存(Carbon Capture and Storage,简称CCS)技术的蓝氢和可再生能源通过电解水等手段所制的绿氢,氨也被标记为不同颜色。其中最理想的选择就是绿氨,整个过程都不需要使用任何化石燃料。

利用绿氨逐渐代替煤制氨将成为中国实现“双碳”目标的重要路径之一。然而,绿氨的生产离不开绿氢,这也就意味着制约绿氢发展的成本过高问题同样限制了绿氨的发展。

在中国,一些省市已经出台了针对绿氢生产补贴政策,这也有利于降低绿氨的成本。然而,大多数补贴政策设置了补贴总额上限,对于规模比较大(通常万吨级以上)的合成氨项目,作用有限。

从成本结构来看,电力成本占比高达70%至80%。因此,寻找风光资源优、绿电价格低的项目,成为降低成本的关键切入点。根据落基山研究所的测算,即使在不考虑风光波动的理想状态下,绿氨的成本是煤制氨成本的 1.2–2.1 倍。

但在现实中,由于合成氨需要连续生产工艺,而可再生能源发电具有波动性。生产商可以选择“并网发电”,即从电网购电来弥补可再生能源发电不足部分,或者自己配备储能系统的“离网模式”。这两者都会增加生产成本:并网需要额外向电网购电,离网则带来了储能、储氢的设备成本。

RMI重工业与循环经济部门主任李抒苡指出,赤峰项目选址于内蒙古风光资源最优区域之一,采用了“离网”模式,配备68万千瓦时的储能系统以保证合成氨装置稳定运行,其电力成本仅为当地大工业电价的三分之一,为成本竞争力奠定了优势。

受近期促进绿电消纳政策的影响,李抒苡认为,未来新增的绿氨项目将更多采用这种“风光氢储一体化”离网配置。

买家愿意支付绿色溢价吗?

赤峰项目能够实现“无补贴商业化”,除了内蒙古低廉的绿电价格外,还有国际买家的支持和越来越完备的绿氨标准体系。

在绿氨的成本依然高企的情况下,下游买家愿意支付绿色溢价是项目成功的重要因素之一。2024年7月,德国的氢衍生物进口计划落地了全球首个绿氨“定价”,进口价格高达1000欧元/吨,是传统合成氨价格的三四倍左右。赤峰项目已与日本丸红株式会社签署了绿氨供应合同,国家电投的吉林大安项目也已与欧洲、日韩的多家企业签署销售协议。

今年五月,赤峰的绿氨项目首期工程获得法国必维国际检验集团(Bureau Veritas)的可再生氨认证,确保了产品的绿色属性,也为顺利出口铺平了道路。

李抒苡表示,中国的《绿色合成氨分级标准》(团体标准)今年正式实施,且启动了绿氨行业标准立项,预计将在今年年底正式出台。如果中国能进一步加快推进并完善绿色合成氨标准体系,并推动与国际标准的衔接与互认,将进一步提升产品的市场通行力与出口竞争力。

稳定的市场需求能够激发上游的投资和生产信心。李婷表示,德国、日本等国家已启动绿氨进口计划,愿意为支持本国船运、化工等高排放行业的减碳转型而承担额外成本。

专注于研究中国氢能发展的前哥伦比亚大学研究员楼昱杉告诉对话地球,欧洲、日本和韩国是国际上比较活跃的清洁氨(包括蓝氨和绿氨)买家。2024年5月,日本通过《氢能社会促进法案》,提出通过差价合约(Contract for Difference)的方式补贴传统灰氨和清洁氨之间的价格差额长达十五年,以促进氢能发展;欧洲和韩国也有类似的机制。

相比之下,中国政策扶持多集中在制氢制氨环节,下游应用端的激励措施不足,仍需要持续培育完整的产业闭环。

楼昱杉认为,中国国内很难找到绿氨买家,除非是中石化等大型国企自用。过去它们用煤制氢,再制成氨、甲醇等化工品。如今在政策引导下,不少国企开始布局绿氢项目,并利用绿氢生产相关化工品。“这类企业有资金、土地、低息贷款,且不担心销路,因为会在自家运营中消化掉这些绿色的氢或氨。对于远景能源这样的民企,就需要在国际市场上寻找买家了。”她说。

不确定性:热潮褪却

楼昱杉表示,从全球来看,绿氨项目是否能够实现生产无补贴商业化取决于项目本身,少数项目可以做到赤峰这样,生产具有成本竞争力的绿氨且找到了愿意支付溢价的买家。但也一些项目被延期或者取消,例如安哥拉的 600MW 绿色氢氨项目,由于需求不足,在今年6月宣布推迟。

北京大学能源研究院在近期的一篇文章中指出,由于需求疲软和成本飙升,全球多个氢能项目在今年接连“夭折”。中国同样面临项目过热与落地不足的问题 。在政策推动下,中国的绿色氢、氨、醇项目快速涌现,备案数量持续攀升。但部分企业为抢占地方新能源发电指标,大量项目停留在“纸面”阶段,迟迟未开工。

去年9月,内蒙古、甘肃张掖等地相继发布通知,收紧绿氢项目审批,并宣布未在规定时间内实质性开工的项目将被终止、撤销并收回对应的新能源指标。绿氨合成是当前最大规模的绿氢消纳场景,占现有项目的58%。在商业模式尚未打通的背景下,氢能热潮逐渐冷却,作为氢下游产品的绿氨也面临不确定的未来。

突破口或在燃料

从应用端来看,虽然目前70%的合成氨用于生产化肥,但是随着化肥利用效率的提升,落基山研究所预计,农业领域的用氨占比将下降至20%。而且,作为农业必需品,化肥的价格和供应量的波动会影响粮食安全,因此其价格不太容易波动,下游买家对于绿色化肥溢价的接受度均低。

而合成氨作为零碳燃料的角色有望占据未来总需求的50%,成为推动氨产业结构重塑的关键力量。李婷认为,在日益严苛的减排压力下,航运领域最有可能率先打开绿氨规模化应用的突破口。航运业的碳排放占全球人为活动排放总量的比重已逼近3%,替代燃料成为了行业减排的核心,尤其是无法使用电动船的长距离航运。“氨燃料在船舶动力系统上的兼容性较高,技术路径相对清晰,具备快速落地的条件。”李婷解释道。

在她看来,航运作为高度全球化的行业,已初步建立起跨国协作机制和绿色认证体系,为绿氨的国际流通和价值认定提供了制度保障。一旦航运实现规模化应用,将带来的成本下降、标准成熟和供应链优化,进而推动绿氨在工业、农业等领域的广泛应用。

不过,李婷强调,推动绿氨的发展,不能依赖单一因素:“真正形成规模化商业闭环,还需政策、市场与技术三者联动。以碳市场为例,若能进一步扩容并将化工行业纳入其中,建立有效的碳价格机制,将显著提升绿氨的经济性。”