上个月在英国闭幕的联合国气候变化会议(COP26)让很多人感到失望。虽然各国谈判代表最终达成了《格拉斯哥气候协议》(Glasgow Climate Pact),但联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)认为,这是一项妥协性协议,让人类“仍在敲气候灾难大门”。

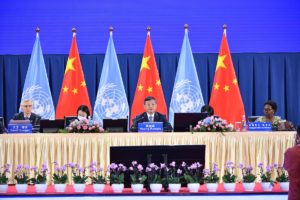

尽管如此,会议的确在多个领域取得了进展。其中之一便是,与往届会议相比,本届会议更加重视粮食、自然和生物多样性。10月在昆明召开的联合国生物多样性会议(COP15)也体现了这一点。这表明,世界日益清楚地意识到,气候变化与生物多样性丧失这两项全球危机是相互关联的,应对措施也必须协调统一。

在12月3日由中外对话伦敦办公室举办的网络研讨会上,各位嘉宾就气候变化与生物多样性之间的关联进行了探讨。他们建议,通过空间规划(spatial planning)、资金支持以及邀请土著居民和地方社群参与等方式解决生物多样性丧失的问题,并对中国如何在保护和恢复自然世界的全球努力中发挥领导示范作用进行了阐释。

发言嘉宾:

山姆·吉尔(Sam Geall)(主持人),中外对话

盖瑞特·汉森(Gerrit Hansen),罗伯特·博世基金会

郭莉,伦敦国王学院刘氏中国研究所

李琳,世界自然基金会(瑞士)

吉多·施密特-特劳布(Guido Schmidt-Traub),SYSTEMIQ

精彩发言摘录

山姆·吉尔:

00:46:从海洋保护到气候变化,从避税天堂到债务纾困,全球性的问题需要全球化的解决方案。新冠疫情非常生动地说明了,竞争、猜忌、保护主义给国际合作、国际行动和国际雄心带来了怎样的阻碍,以及这些方面的失败给全人类带来了怎样高昂的成本。新冠疫情还充分表明,如果各个国家囤积疫苗,或者不与他国分享信息,那么,结束疫情或者至少是更好地管控疫情影响的全球努力就将受到损害。疫情防控和经济恢复工作需要的是协调和领导力,气候变化和和自然世界保护工作也是如此。我们已经看到,全球系统各自为政就意味着压力和冲击可能造成连锁负面影响……气候变化以及自然界的破坏也会带来类似的风险。正如某一系统的不作为会阻碍其他系统的行动,跨系统的协同行动也可以带来正面的相互影响:它可以实现良性循环,以及通过强化某一个政策目标的行动,来促进其他目标取得类似的进展,而不是目标之间的此消彼长。气候变化与自然保护就存在这样的潜在协同作用。

03:14:如果我们想要看到拯救自然世界的行动取得进展,就需要加强气候行动。如果我们想要有望真正解决气候变化,就需要为自然保护工作设定更高的目标,确保所谓“基于自然的解决方案”(nature-based solutions)可以帮助我们实现到本世纪中叶达到“碳中和”的目标。

54:54:对于中国而言,这事关国家利益。气候问题与其他任何关乎国际合作或者立场的问题一样,中国要从自身经济风险和政治经济因素来理解保护自然。

盖瑞特·汉森:

06:15:在格拉斯哥会议上,关于自然、基于自然的解决方案以及土著居民和当地社群作为生物多样性和土地守护者的角色的讨论明显多于其他气候峰会。《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》(Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use)是这次高级别峰会上出台的首份重要宣言,这本身就有着非常重要的意义。当然,承诺到2030年前停止毁林严格来讲不是什么新点子,并且在我看来还远远不够。这次会议让我感到鼓舞的,不是有百余个国家签署协定,也不是190亿美元的筹资承诺,其中包括贝索斯地球基金(Bezos Earth Fund)及树叶联盟(LEAF Coalition)等私营部门或慈善团体的出资,而是主办方英国这次设计了若干会议环节,切实讨论了大规模工业化农业是毁林和破坏生物多样性的根本原因。其中最受瞩目的当属英国与印度尼西亚共同牵头组织、森林风险商品的主要生产国与消费国参与合作的“森林、农业和商品贸易对话”(FACT Dialogue),其目的是将毁林产品从供应链中剔除出去,并投资于可持续生产的商品及贸易。

08:01:另一个重要的信号是30家金融机构承诺到2025年取消与毁林相关的投资。各国的财政部长和中央银行都逐渐认识到,金融机构需要披露其与毁林相关的投资规模。此类财务披露已在其他领域被证明是有力的脱碳工具。我认为将毁林资产明确纳入披露范畴,可以成功地推动国家层面的宣言转化为从事森林风险商品经营的企业的行动。

09:21:“基于自然的解决方案”一词虽然是过去两年英国自然运动的有机组成部分,但在《格拉斯哥气候协定》的最终文本中却被删除了,取而代之的是“自然和生态系统保护、维护和恢复(在)兑现气候适应与减缓益处中发挥的关键作用”。这样的措辞更不容易遭到滥用,因此未来可能会更有帮助……因此,我会谨慎乐观地认为,COP26大会在某种程度上使人们更清楚地认识到自然对气候韧性和减缓工作的重要性,认识到生物多样性与气候危机之间的内在联系,认识到基于自然的解决方案——如果我还可以这样称呼的话——其目的是巩固并保护地球的健康,而不是对碳排放进行抵补。

1:01:46:是的,我们需要一个切实可行的全球目标——一盏像巴黎气候大会那样的指路明灯……吉多解释得非常生动,我认为认识到空间规划的重要性很关键,应该予以高度重视。因为没有空间规划,无论是气候还是生物多样性方面的举措都无法得到有意义的落实。第三,我们需要化解围绕30×30目标的紧张局面,以及来自土著居民社群、当地居民和民间组织群体的关切,我认为这一点非常重要。框架的设计必须做到同时兼顾当地人口的需求和贡献,并且像李琳刚才说的那样,我们不能找个地方圈出一片区域,然后就说我们达到了30%的目标,之后余下的土地就不管了,而是真正朝着建设一个更健康、更协调统一、并且以生态保护为导向的社会而努力。

李琳:

13:38:也许COP15会议目标没有达到需要的高度,但的确指向了正确的方向。尤其是中国担任主席国之后建立了昆明生物多样性基金,表现出了领导力。因此COP15第一阶段的会议已经确立了很好的方向。《昆明宣言》中的一些要素,比如力争最晚到2030年逆转生物多样性丧失的趋势,是非常好的。并且它还谈到了调动金融资源和实施机制。《昆明宣言》还征求了各国部长的意见——不仅是各国环保部部长,还有各国负责财政、农业和经济的部长。从这一点我们可以看到,生物多样性问题正在成为主流,这是一个很好的迹象。

15:22:各国对自然的关注和承诺有所提升。大家可能注意到COP26大会前有一个文件叫《领导人对自然的承诺》(Leaders’ Pledge for Nature),现在已经有95个国家的元首签署了这份承诺。我们还看到,《领导人对自然的承诺》、自然与人高雄心联盟(High Ambition Coalition for Nature and People)以及全球海洋联盟(Global Ocean Alliance)在9月联合呼吁制定更高的目标。其中涉及到的国家的GDP总和占全球GDP的40%左右,总人口占世界人口的30%。由此可见,各国政府的政治承诺是有所提高的。

16:54:但仍然存在缺口。如果你把全球高层的承诺与《全球生物多样性框架》(Global Biodiversity Framework,简称GBF)草案的内容进行对比,就会发现承诺与COP15大会上将要做出的决定之间的差距……我们需要努力弥合这个缺口,或者缩小各国元首做出的政治承诺之间的差异,确保他们可以将自己的承诺转化成为《全球生物多样性框架》的内容,从而使这个框架可以指引我们走向一个自然向好(nature-positive)的2030年。

38:33:关于30×30目标,世界自然基金会提倡的是,我们需要保护对生态服务和功能至关重要的那最好的30%。这并不意味着余下的我们就可以随意开发使用。我们需要恢复我们已经失去的,然后可持续地管理余下的。只有这样,整个地球才能得到可持续的管理。

39:06:我们面临着若干挑战。其中之一是,我们如何认识土著居民在保护过程中享有的权利。在全球磋商中,我们所讨论的“其他有效的区域保护措施”(other effective conservation measure,简称OECM)就包括实际负责土地管理的土著居民和当地社群(indigenous peoples and local community,简称IPLC)。这里的关键在于,政府需要承认IPLC的权利,以保证他们以可持续的方式管理的土地被计入OECM,并被纳入需要保护的30%之内。

42:01:单纯的空间规划保护不能带来我们需要的自然向好的世界,因为如果我们不解决生物多样性丧失背后的驱动因素,不解决生态足迹的问题,已经划定的保护区也可能被侵蚀、被割裂,也就无法……为地球上所有的生命提供他们所需的健康、完整的生态系统。因此,我们不能孤立地看待30×30目标。虽然它是我们在全球层面推进的关键目标之一,但我们需要同步推进其他目标,否则就会重蹈“爱知目标”(Aichi targets)的覆辙。

郭莉:

20:33:随着经济的发展,中国面临着巨大的生物多样性挑战。世界自然基金会2015年的一份报告显示,中国的陆生脊椎动物——其种群数量被视为生物多样性丰富程度的一项关键指标——自1970年以来有一半已经灭绝。但中国已经在遏制生物多样性丧失方面做出了很多努力。近年来,中国大刀阔斧地进行改革,实施了富有雄心的政策,加大了保护力度。这一整套涉及面广泛的努力的核心,是建设中国自己的国家公园,并重构其自然保护地制度。

中国的自然保护地自20世纪80年代以来快速发展。过去三四十年中,中国的自然保护地数量已经从34个增长到1.2万个,覆盖面积增长了131倍。不过,虽然保护地越来越多,但是很多却没有起到应有的作用,不仅无法抵御经济活动的侵蚀,也很难有效进行生态保护管理。政府尝试对现行体系进行完善,但在2013年国家公园改革之前一直收效甚微。本质上,2013年的改革包含两个方面。一是引入了新的自然保护地类型,也就是国家公园……二是对整个保护地体系进行了全盘调整。虽然目前这项工作仍在进行当中,但至少将此前碎片化且经常受到地方利益掣肘的保护地集中到一个中央管理机构的监管之下,并且理顺了体系。

23:17:我对生态文明议程的理解是非常直接的。首先,生态文明议程旨在将环境保护和自然保护主流化,或者将其融入国家经济和社会发展最高层面的发展规划。第二,生态文明议程需要最高级别的技术官僚来制定改革方案和政策措施。第三,作为习近平主席重要的政治主张之一,生态文明议程拥有巨大的政治能量以及足够的动力冲破改革的阻力,至少在初期是这样。

24:25:中国生态保护改革的一大特点便是自上而下的决策,公众意见征询日益局限于精英专家。这种自上而下、以技术官僚为核心的决策有其优势,但也可能带来巨大的问题,有时甚至会非常极端。比如,国家公园改革决策时,就连北京最高级别的政策专家都非常惊讶,因为他们不知道这个决策是谁做出的,不知道为什么政府突然想要建设国家公园,更不知道要建设怎样的国家公园。

25:21:我对中国围绕转基因生物(genetically modified organism,简称GMO)的政治的研究表明,当政治势头不足的时候,就必须利用公众压力才能维持环境政策。不过,生态保护改革缺乏公众的参与和监督,政策执行仍严重依赖自上而下的环境督查,不仅成本很高,也有很大的随意性。

25:59:生态红线政策也是突然提出的,没有明确的定义,有关方面对于如何实施也缺乏共识——特别是在很多现有全国土地使用监管政策已经起到了类似生态保护作用的背景下。

55:32:中国完全清楚自然保护和环境保护的重要性,明白这是符合其国家利益的。这些问题在最高级战略层面上是有保障的。

吉多·施密特-特劳布:

28:52:我们需要从生物多样性和生态系统服务的角度看待自然,而生态系统服务就包括碳封存和捕捉。生态系统捕捉和封存的碳大约占实现巴黎气候协定目标所需减排量的30%-48%……而另一方面,气候变化正成为导致自然损失的一大动因。因此,如果我们不能从国家和全球的角度综合看待这两个议题,就会错失重要的机遇。

31:27:每个参加格拉斯哥大会的国家都制定并发布了碳中和路径,尽管表现参差不齐,但所有国家都在行动……商界对此非常清楚。商界领袖和金融业也逐渐朝着这个方向行动起来。人们也日益深入地理解一个国家的净零路径对于汽车制造、建筑、铝、水泥、钢铁、船舶等这些具体的行业意味着什么?相关的行业讨论也越来越多地围绕这个问题展开。在土地利用和粮食系统领域,我们还没有看到类似的发展。而我由此想到,我们需要从整体的视角看待这一问题——也就是所有形式的土地用途……如果要问什么才是导致土地用途改变和生物多样性丧失的最大驱动因素,答案是农业,至少迄今为止是这样,其次是基础设施建设和城市开发……物种入侵和气候变化……那么,如何解决土地用途改变的问题?这就需要某种形式的空间规划。

33:25:举例来说,当你要修一条道路,你需要认真考虑这条道路对生物多样性的长期影响,比如长达几个世纪的时间,因为一旦道路修好,基本就会永久地改变这片土地的用途。而这恰恰是我们目前没有做到的。

33:48:需要强调的是,《全球生物多样性框架》里的行动目标一就是呼吁进行空间规划。因此这其实已经得到了各国政府的认可。并且我要指出,这是一个非常核心的切入点,相当于土地使用和粮食体系的长期脱碳路径。正如郭莉刚才描述的,中国的生态保护红线政策并不完美,但非常富有雄心,我认为其在概念上是清晰的,方法上是正确的。中国花了比预期更长的时间来落实这项政策,因为这是一个非常非常难解决的问题。它采用了自上而下和自下而上相结合的方式——最初的红线划定受到了很多自下而上的挑战,不过之后对红线已经进行了调整。正是因为如此,这一政策耗时较长,而这是一件好事。因为这两者你都需要——比如,你需要自上而下的视野去理解如何实现30×30目标,以及如何实现气候和自然的国家目标。但很显然,如果方案无法在地方以一种自下而上的方式起到效果,也就无法实施。任何政策都需要服务当地社群的需要,而这就是对自上而下方式的一种制衡。

49:47:1998年长江洪灾之后中国开始走上了生态保护红线(ecological conservation redlines,简称ECRL)的道路。当时的中国比现在贫穷得多,就算现在,中国也仍然是一个发展中国家。中国之所以当时做出这样的政策决定,不是按照什么人的命令,而是因为中国的领导人认识到并且坚信,保护自然资产对于长期经济繁荣至关重要。这样的思路不仅适用于中国,也适用于其他发展中国家。

50:28:如今,各国都有自己的气候战略——或者称为“国家自主贡献”目标(nationally determined contribution,简称NDC),有自己的生物多样性战略——或者称为“国家生物多样性战略与行动方案”(national biodiversity strategy and action plan,简称NBSAP)。这两者之间往往缺乏协调。即便它们通常是由同一个部委制定的——在中国,它们分属于两个部门、采用的是两套不同的战略——但它们之间往往缺乏沟通协调。当然,这并非是解决问题的有效方式。

51:22:对于中国来说,一个非常简单的办法就是在未来三年修订国家自主贡献目标的过程中,将生态保护红线融入到气候战略中去,或者以生态保护红线为依据制定气候战略。因为这样就可以表明中国已经在政策层面进行整合。对于气候变化和生物多样性公约而言,我并不是主张应该商定共同的执行框架,因为这会非常复杂。巴黎会谈告诉我们,执行没法谈,只能谈规则。巴黎协定的实施细则目前已经完成了。但如果你仔细阅读,就会发现它与《生物多样性公约》的很多目标完全契合。有些国家已经开始根据巴黎协定实施细则的这些目标进行报告。我认为这是最务实的解决办法。

58:57:中国真正的问题在于如何以身作则……中国要想在生物多样性、自然保护和气候群体中产生影响,一个非常简单、务实的办法便是,在各项公约的框架下更清楚地阐释其正在采取的行动……表明在某些领域,中国其实比欧洲国家更为先进。这将给欧洲和其他国家带来一定的压力。这种压力是我们所需要的,我们需要一些竞争来让这些国家努力落实它们保护自然的承诺。在豪言壮语之后,还要有更加具有针对性和可行性的行动。

版权声明

本视频根据知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎许可协议发布。如需获取视频文件,请联系:[email protected]。

翻译:子明